『「いき」の構造|九鬼周造』の動画に関する書き出し文

提供:ハイッテイル株式会社

こんにちは。

哲学チャンネルです。

メインチャンネルで公開した『「いき」の構造|九鬼周造』の書き出し文置き場です。

前編中編後編の3つ分をまとめておきます。

よろしければご一読ください。

前編:九鬼周造の生涯と実存主義『「いき」の構造』前編

「いき」とは何でしょうか。

「彼は粋な人だ」とか「粋な人生」などというとき、私たちはその言葉をどのように定義して使っているのでしょうか。

最近ですと”エモい”という言葉があります。私の記憶が正しければ、この言葉は20年前ほどから存在していて、当時は「怒って感情をあらわにすること」という意味を持っていたはずです。

しかしこの頃はその意味の範囲が非常に広くなり「グッときた瞬間」「ノスタルジーを感じるとき」「悲しいとき」のように、あらゆる場面で利用される汎用的な言葉になりました。

同列に語ってしまうと怒られそうですが、九鬼は現在でいう”エモい”のような、その時代に頻繁に使われていた「いき」という概念を研究し、再定義したのです。

とはいえ、それは言葉の定義を説明するに止まりません。彼は「いき」という概念を、日本の民族性と歴史性に紐付け、ある種の日本人像を浮き彫りにしたのです。

彼はなぜそれをしようと思ったのか。これを想像するためには九鬼周造という人物を知らなければなりません。

九鬼周造は1888年に生まれました。

父は明治を代表する文部官僚である九鬼隆一。福沢諭吉に薫陶を受けた超絶エリートです。

野心家であり、それもあって多くの敵がいたと残っています。

母である波津は、隆一の仕事で滞在していたワシントンにて周造を身籠もります。度重なる海外での仕事に同行していた波津は、躁鬱病を患っており、周造の出産に際して日本に帰りたいと考えていました。そんなとき、タイミング良くワシントンを訪れたのが隆一の部下であり、のちに思想家としても名を馳せる岡倉天心でした。

隆一は天心に妻を日本までエスコートするように指示します。

そして、当然のように(?)波津と天心は恋に落ちます。

その後、波津と天心の不倫関係は長く続き、周造は一時期天心を父のように慕っていました *1

しかし、後に不倫が発覚し、隆一の逆鱗に触れた波津は、精神病院に強制収容され、死までの30年をそこで暮らすことになります。天心も大学での職を追われ、海外での放浪生活を余儀なくされます。エリートの怒りは怖いです。

このようなねじれた親子関係が、九鬼に与えた影響は少なくないと思います。

その後、彼は第一高等学校文科(*2)東京帝国大学哲学科と順調にキャリアを積んでいきます。

ちなみに、同時期に活躍した著名人としては、谷崎潤一郎や和辻哲郎、志賀直哉、武者小路実篤などがいます。

帝国大学在籍中には、当時教授であったケーベルからドイツ観念論や西洋哲学史について学びました。

その後、死んでしまった兄の妻であった縫子と結婚。

妻と共に8年間のヨーロッパ留学に向かいます。

最初に訪れたドイツでは、新カント派のリッケルトからドイツ観念論的な思想を学びます。しかし、それに満足できなかった九鬼はフランスに移り、そこでフッサールやハイデガーなどと交流します。ここで得た現象学や実存主義的な哲学が、その後の彼の主張に大きな影響をあたえることになります。

ちなみに、九鬼はフランス語講師として、当時まだ若かったサルトルを雇っていたと言います。二人の関係はかなり良好なものだったみたいです。

当時のヨーロッパではそれまでの形而上学的な哲学から脱却し、実存主義的、つまり人間個人の生を考えるような哲学が流行り始めていました。

ハイデガーやサルトルはその象徴です。

九鬼は、哲学的思考の方法論として現象学から影響を受け、人生において考えるべきテーマとして実存主義から影響を受けたのです。

実存主義において、人間は偶然的な存在だと解釈されます。

世界という場所に偶然的に投げ込まれたような存在。

そこに「個としての先天的な使命や目的」はありません。

だからこそ、個としての使命を後付けで考えなくてはならない。

九鬼は後に『偶然性の問題』という本を書きますが、実存主義においての偶然性というテーマが、彼の生涯における向き合うべき使命だったことは間違いないと思います。

ちなみに、フランス滞在中の彼は哲学的な思索に耽りながらも、夜な夜な社交場に顔を出し、浮名を流していたらしいです。

もちろん、妻の縫子はそれに不満があり、日本に戻ってきてしばらくすると、九鬼に離婚を申し出ます。

日本に戻った1929年から1941年に没するまで、彼は京都大学でフランス哲学と近代哲学を教えました。1935年には西洋近世哲学史講座の教授になっています。

晩年も彼の「いき」な生き方は変わっておらず、日ごと祇園で遊んでいたといいます。

講義に遅刻することも珍しくなく、周囲からは「先生が講義に度々遅刻してくるのは祇園から直接人力車で通勤しているからだ」と噂されるほどでした *3

このように、九鬼には独自の美意識があり、その美意識に従うことに何らかの価値を感じていたのかもしれません。そして、その美意識を語ったのが『「いき」の構造』だといえます。

彼は、日本独特の「いき」という概念を世界という広い領域に位置づけようとしました。それはもしかしたら、ヨーロッパ留学において日本という存在がある位置に危機感を抱いた結果かもしれないし、自身の生と美意識の肯定のためだったのかもしれません。

少なくとも、人間の実存という問題に対しての一つの答えが本書であったことは疑いようがありません。

九鬼は「いき」という概念を明文化することによって「いき」を日本の民族性や歴史性に紐付け、一つのテーゼとして確立しました。

それは、柳田国男が民俗学を学問として成立させたように「いき」を日本の正統文化として昇華させるような行いです。

では彼は、如何様にして「いき」を分析したのか。

そして「いき」にどんな民族性と歴史性を見たのか。

次回は『「いき」の構造』の前半を取り上げます。

□注釈と引用

*1 最初父のように天心を慕っていた九鬼でしたが、不倫の事実が公になると一転天心のことをひどく軽蔑しました。しかし、さらに大人になってから天心の書(『茶の本』や『東洋の理想』)を読み、軽蔑の念は再度尊敬の念に代わりました。

*2 最初は独法科に入るものの、すぐに転籍

*3 ちなみに、二番目の妻は祇園の芸妓でした。

□参考文献

九鬼周造「いきの構造」 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫)

中編:「いき」の内部構造と現象学的方法『「いき」の構造』

『「いき」の構造』の序文では「いき」という概念の分析方法について検討されます。

九鬼はまず、日本語における「いき」と、外国語における「いき」に類似した言葉を比較しました。

例えばフランス語のchic。

この言葉には「しゃれた」や「上品な」という意味があり、確かに日本語の「いき」に対応している部分がありそうです。しかしchicが持つ意味は「いき」よりもかなり広く (*1)chicがそのまま「いき」の全てを表しているとは言えません。

彼はその他にもいくつかの単語を検証しますが「いき」をそのまま表すような外国語は存在しません。

それだけではなく、「いき」の分析を他の言語との比較によって行うことは、それ自体が大きな誤りであると考えます。

その上で九鬼は「いき」の分析に対しては「現象学的方法」で臨むべきだと主張するのです。

では「現象学的方法」とはどのような方法でしょうか *2

現象学とは、私たちがなにかしらの外部刺激を受け取ってから、それが認識として、あるいは主観として立ち現れるまでのプロセスを探求する学問です。

その姿勢には「体験に上塗りされた概念を排除する」という前提が了解されており、九鬼はその姿勢を採用して「いき」を分析したと考えられます。

彼は「現象学的方法」による「いき」の分析方法を以下のように表現しています *3

ー我々はまず意識現象の名の下に成立する存在様態としての「いき」を会得し、ついで客観的表現を取った存在様態としての「いき」の理解に進まなければならぬー

仏教などには「悟り」という境地がありますが「悟り」を言語化することはできないと言います。同時に「悟り」に至るプロセスも言語化することができない。

だからこそ、釈迦などは弟子に対して「悟りに至るための方法論」ではなく「実践に繋がるような例え話」を用いたのです。

「悟り」はあくまでも体験として得るものですから、体験を得るための実践に価値が置かれるというわけです。

同じように、例えば「いき」な人がいるとして、その人は「いき」でいるためのロジックを知っている必要があるでしょうか。また「いき」な人になりたい人がいたとして、その人はまずはじめに「いき」でいるためのロジックを学ぶべきでしょうか。両方ともそうではない気がします。

「いき」な人になりたいのであれば、実際に「いき」な人を見て、それを実践に落とし込む必要があります。

このように、ある事柄を分析する際に観念的な要素ばかりに目が向いてしまうと、その事柄の本質を見落としてしまう可能性があります。

九鬼は(おそらく)そのような誤謬に陥らないように「現象学的方法」つまり「いき」を体験から分析するという手法を利用すべきと考えたのでしょう。

そうした方法で、彼はまず「いき」の内部構造を明らかにします。

曰く、「いき」は大きく「媚態」「意気地」「諦め」の三要素で成り立っている。

「媚態」とは、色恋の駆け引きにおける美意識のことです *4

現代の「粋だねぇ」的な感覚からすると、「いき」の最初の要素に色恋が上がるのは不思議な気がするかもしれません。しかし、そもそも「いき」は、吉原などの遊里で生まれた言葉ですし「色恋沙汰」のことを、昔は「粋な話」と表現していました。

ですから「いき」と「恋愛」という概念は切っても切り離せない鎖で繋がれているのです *5

では、色恋の駆け引きによる「美意識」とはなんでしょうか。

九鬼はそれをこのように表現します。

「自と他が互いに相手と関わろうとしながら、決して束縛・固定されることを許さない、緊張した関係を維持すること」*6

恋愛での「緊張した関係」を想像してみるとわかりやすいですね。恋愛において、関係が一番緊張するのはそれが成就するかしないかの瀬戸際です。多くの場合、恋愛が成就すると緊張は弛緩します。

つまり「媚態」とは、恋愛関係において常に成就するかしないかの瀬戸際を継続する様であると言えます。

そしてそれは、束縛に至らない自由な生き方です。フーテンの寅さんをイメージすると、それがぴったり当てはまりますね。古いか。

「いき」という概念の中心には「媚態」があり、その「媚態」を「意気地」と「諦め」が下支えします。

「意気地」は武士道です *7

やすやすと相手の虜になることを許さない誇り。江戸前らしい張り切りや勇ましさ。恋愛においては、成就に向かって行為はするものの、一転相手を突き放す態度を見せるような、そんな性質が「意気地」にはあります。

これはある意味、日本人の民族性を表していますね。

「諦め」は仏教的諦念です *8

執着からの離脱、運命への得心。「媚態」において理想とされるのは恋愛の不成就です。つまり、常に失敗が再生産されるわけです。「人生はうまくいかないことばかりである」という達観は「媚態」の純度をより高める要素になります。

これはある意味、日本人の歴史性を表しています。

以上のように「いき」とは「意気地」と「諦め」によって純化・凝縮された「媚態」だと言えるのです。

九鬼はこれを以下のようにまとめます。

「いき」とは、現実において妥協することなく自由を追い求め、怠惰な日常から毅然と距離を取り、孤独を守りながら、執着心にとらわれることのない無償の遊びを楽しむことだ *9

次回はさらなる「いき」の分析と、その他、日本的な概念の位置づけについて取り上げます。

□注釈と引用

*1 例えば、通常「いき」には「上品」という意味は含まれない。

*2 これについてはわりと迷走しました。サブチャンネルで語った音声もありますので、よろしければご覧ください。

現象学的方法とは何か『「いき」の構造|九鬼周造』【雑談#70】

https://youtu.be/6ZrNaaE0lg4

*3 「いき」の構造 岩波文庫 P20

*4 「いき」の構造 岩波文庫 P22~

*5 ちなみに九鬼は「媚態」に関して「異性間のやりとりに関する美意識」のような表現を使っています。しかし、本動画では時代に即し「異性間」という言葉は使用しないこととします。それにより多少の意味の齟齬は現れますが、本質的な意義は変わらないと判断します。

*6 かなり意訳しています。原文は以下(「いき」の構造 岩波文庫 P22)

ー媚態とは、一元的の自己が自己に対して異性を措定し、自己と異性との間に可能的関係を構成する二次元的態度である。そうして「いき」のうちに見られる「なまめかしさ」「つやっぽさ」「色気」などは、すべてこの二元的可能性を基礎とする緊張にほかならないー

*7 「いき」の構造 岩波文庫 P25~

*8「いき」の構造 岩波文庫 P26~

*9 これまたかなりの意訳です。原文は以下(「いき」の構造 岩波文庫 P30)

ー「いき」は安価なる現実の提立を無視し、実生活に大胆なる括弧を施し、超然として中和の空気を吸いながら、無目的なまた無関心な自律的遊戯をしているー

□参考文献

九鬼周造「いきの構造」 ビギナーズ 日本の思想 (角川ソフィア文庫)

後編:「いき」の周辺概念と日本人の美徳『「いき」の構造』後編

前回の動画では「いき」を構成する三つの要素である「媚態」「意気地」「諦め」について触れました。

九鬼はそれに続き、「いき」の周辺にある概念を取り上げ、それらとの対比により「いき」の特徴と位置を明らかにします。

ここでは(意気を含む)四つの概念が検討されます。ひとつずつ確認していきましょう。

①上品ー下品 *1

「上品」と「下品」は、その物自体の価値を区別する概念です。

「上品」とは”品質が優れたもの”であり、こと人間においては”高貴なもの”という意味を持ちます。一方「下品」とは”品質が劣ったもの”であり、こと人間においては”下卑たもの”という意味を持ちます。

上品ー下品という価値尺度には広範囲の対象があり「媚態」のように色恋に限定された観念とは一致しません。

その上で「いき」と「上品」においては、優れた趣味によって価値があることが共通点で、そこに媚態があるかないかという相違点があります。

また「いき」と「下品」においては、そこに媚態があることが共通点で、趣味の優劣が相違点となります。

「下品」という言葉は色恋関係の話でしばしば使われますからね。

当時「上品」と「下品」の中間に「いき」があると言われていたようですが、九鬼のこの分析を見ると納得できます。

②派手ー地味 *2

「派手」と「地味」は他人に対するあり方の区別です。主に他者に対する自己主張の強弱のことですね。

この二つの概念にも「いき」との共通点があります。

「派手」については他者に対して積極的に「媚態」をしめす部分が「いき」と共通しますし「地味」に関しては、ある種の「諦め」を表すような概念ですから、これは「いき」の要素と共通します。

③意気ー野暮 *3

ここでいう「意気」はこれまで見てきた「いき」とほぼ同様の意味として理解して問題ありません。

「意気」と「野暮」は、恋愛という特殊な領域における価値の区別です。

色恋の関係性においてのある特殊な洗練の有無によって両者の概念は使い分けられます。

「意気」という言葉のとおり、この概念は”気性”を表します。当然、洗練されている状態が「意気」で、その逆が「野暮」なのですが、九鬼は両者に絶対的な優劣はなく、どちらを好むかは趣味の違いであると述べます *4

④渋味ー甘味 *5

「渋味」と「甘味」は、特に恋愛関係においての積極性の有無です。

「派手」と「地味」に非常に似た両概念ですが、前者は後者よりも対象となる範囲が狭いというわけですね。

また「派手ー地味」は、あくまでも発信としての積極性の有無です。

格好が派手という場合、身なりという自己表現においての積極性を表しています。

一方で「渋味ー甘味」は、人間関係(特に恋愛)における積極性の有無です。誰々に甘えるという場合、そこに対象がいなければその関係が成立しませんからね。

九鬼は「渋味」の例として渋柿を挙げています。柿が渋いのは、カラスから自分を守るためである。一方で自身を甘くすることで、昆虫を集める植物も存在します。恋愛関係における「渋味ー甘味」にも同じようなことが言えるわけです。

以上の四要素をざっくりまとめるとこうなります。

大きく「人間関係一般についての概念」と「恋愛関係についての概念」という区別があり、さらに「それ自体の価値」と「他者に対するあり方」という区分があります。

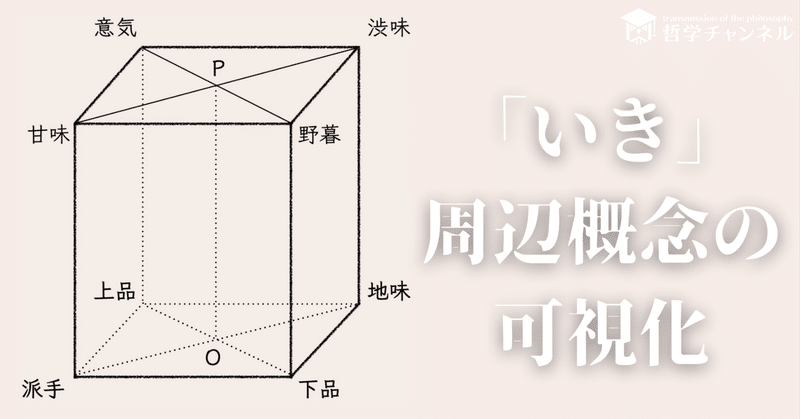

これだけでもかなりわかりやすいのですが、九鬼はさらに各種概念の可視化を試みます。

その結果がこの直方体です *6

直方体の頂点は、これまで説明した八つの概念です。それぞれの面だけではなく、対角線で作られる面も含め、その面における対角線上にある概念同士は、なんらかの尺度での対立を表しています。

このとき、上面と底面の対角線の交点であるOPと「意気」「上品」で形作られる長方形に含まれる範囲が「価値のある集合である」と九鬼は考えます。

また彼は、この直方体を使って日本特有の各種概念を説明しようとしました。これもかなり面白い試みなのでいくつか紹介させていただきます。

わびさびというときの「さび」はO・上品・地味とP・意気・渋味

で作られる三角柱の中に位置します。

「雅」は上品・地味・渋味を底面とし、Oを頂点とする三角錐の中に

「味」は甘味・意気・渋味でつくる三角形の中に

「乙」は「味」の三角形を底面、下品を頂点とする四面体の中に

「きざ」は派手・下品でつくる直線上に、それぞれ位置するといいます。

こういう風にまとまっていると、確かにふわっと理解していた概念が少し明確になる気がします。

そして、それぞれを詳しく見てみると、当時それらの語句に対して想定されていた意味が、現代のそれとはかなり異なっていることもわかります。

以上のように「いき」と周辺概念との関係性を見事にまとめた上で九鬼はこのように述べます。

「要するに「いき」とは、わが国の文化を特徴附けている道徳的理想主義と、宗教的非現実性という形相因によって、質料因たる媚態が自己の存在実現を完成したものである」*7

つまり「いき」という概念には日本における民族性や歴史性や倫理観が如実に表れており、そういう意味で「いき」は日本の正統な文化であるというのですね。

九鬼の人生には、彼が語る「いき」である要素が多く見られます。

そういう意味で、日本の正統な文化として「いき」を位置づけることで、彼は自身のアイデンティティを確立したかったのかもしれません。

他者と自分への厳しさを持ち(意気地)、世界の無常を理解し(諦め)その上で恋愛における緊張感(媚態)を継続させる

九鬼が想定する「いき」な生き方とはそういうものです。

そしてそれは恋愛を遊びとして楽しむだけの短絡的な行為ではありません。

「いき」な人間は、固定や束縛に甘んじることなく、それらを拒否し、不安定な緊張状態に身を置くことによって、自身の自由を獲得・擁護します。

これはまさに、実存的な生き方だといえないでしょうか。

本書ではしばしば「媚態のための媚態」という言葉が使われます。

これも言い得て妙だと思います。

そもそも「意気地」や「諦め」の要素を考えると「いき」における「媚態」が単に恋愛を求めるだけのものであるとは思えません。

そこにはある種の「いきな人生を演じる」ような、自分に意味を付与し、その意味を演者のように生きていく「意気地」と「諦め」を感じざるを得ません。

強くて、はかなくて、滑稽で、美しい。

そんな「いき」に昔の日本人は美徳を感じていたのでしょう。

そして、そのように生きたであろう九鬼が本書において、最後まで自分のことを語らなかったのは、とても「いき」な態度のように思います。

□注釈と引用

*1 「いき」の構造 岩波文庫 P36~

*2 「いき」の構造 岩波文庫 P39~

*3 「いき」の構造 岩波文庫 P41~

*4 とはいえ、例えば合理と不合理のように、対概念となる二つの言葉には、必ず「先に存在していた語句」が存在し、その概念を否定するような言葉が次に生まれるという傾向があります。そのとき、基本的には最初にあった言葉に価値が付与されていることが多い。そういう意味で「野暮」という言葉は「意気」に対応して作られたと考えられ、その点において「野暮」は他者を皮肉るような意味を(「意気」よりも)多く含んでいる。九鬼は以上のように述べています。

*5 「いき」の構造 岩波文庫 P43~

*6 「いき」の構造 岩波文庫 P49

*7 「いき」の構造 岩波文庫 P30

□参考文献

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?