「令和6年度予算案(一般会計・特別会計・政府関係)」についての調査(NHKから国民を守る党浜田聡参議院議員のお手伝い)

令和6年3月2日に衆議院本会議で可決された令和6年度予算について、どのような予算が組まれているのか調査していきたいと思います。

①令和6年度予算案の全体像

政府は一般会計の総額112兆5717億円となっており、1月に発生した能登半島地震への対応に備えて予備費を5000億円増額された額になります。昨年度に続き110兆円を超え、過去2番目の予算規模になります。

主に目立つ項目を挙げると、予算案の主な歳出項目は社会保障関係費が全体の3分の1を占め、過去最大となっています。高齢化による給付の増加に加えて、少子化対策の強化や医療従事者の賃上げなどで大幅な増加となりました。地方自治体に配分する地方交付税交付金などは17兆7863億円と昨年度よりも増額されていますが、これは定額減税による住民税の減収を補填する分が含まれていて、1兆3871億円多くなっています。また、歳出全体のほぼ4分の1が国債費(債務償還費・利払費等)にあてられることになりますが、これは過去最大の国債費になります。2024年度予算の一般会計では、「社会保障費」・「地方交付税交付金」・「国債費」の3つの経費が歳出全体の73.6%を占めることになります。また、防衛費は5年以内に抜本的強化を目指す中、1兆1292億円増えて7兆9172億円となります。

次に歳入について触れておきます。歳入のうち、税収は69兆6080億円を見込んでおり、企業の業績回復傾向が反映され、法人税収入は17兆460億円と増加となっています。また、物価の上昇や景気回復により消費税収入も増加しており、23兆8230億円を見込んでいます。しかし、所得税は17兆9050億円と減収となっていますが、これは定額減税を想定したものなので特筆すべき事態ではありません。むしろ喜ばしい事です。

特別会計予算は以下の表の通りになりますが、昨年度より減少してはいますが、436.0兆円となっており、純計額として計上していく金額は207.9兆円になります。国債償還や社会保障給付地方交付税交付金が大半を占めており、一般会計と左程変わらない割合となっています。

これら毎年必要な歳出額を引き、今年度計上されたものが7.1兆円となっており、主要使途は以下になります。

途方もない額が使われる訳ですが、どのような事に使われるのでしょうか。

②どのような事に予算を使おうとしている?

ここでは政府が発表した予算概要をもとに、どんな分野に多くの予算が使われるか見ていきたいと思います。

A.社会保障関係費

令和6年度の社会保障関係費は約37.7兆円で昨年度より8,500億円の増額になります。これは高齢化によるものや児童手当の拡充等の措置が原因となり増加します。令和6年度は診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス等報酬が改定され、薬価・材料価格改定率は引き下げられるものの診療報酬や介護報酬、障害福祉サービス等の報酬は引き上げられます。

また、厚労省は年金特別会計に72兆7084億円を計上しました。年金の支給額は物価や賃金の上昇に応じて決まることになっている一方、将来の年金財源を確保するため、伸び率をそれより抑える仕組みがあり、来年度は2.9%程度増えますが、実質では目減りする見通しです。

B.こども・子育て政策

この分野では、こども家庭庁予算は0.5兆円増加し5.3兆円の予算を確保します。子ども家庭庁については問題も多く、後述させていただきます。主な使途は経済的支援強化に1.7兆円、こども・子育て世帯を対象とした支援に1.3兆円、共働き・共育ての推進に0.6兆円という分配をしていますが、具体的には、こども未来戦略に基づく政策に基づく政策として実施が予定されています。

この分野では、こども家庭庁予算は0.5兆円増加し5.3兆円の予算を確保します。子ども家庭庁については問題も多く、後述させていただきます。主な使途は経済的支援強化に1.7兆円、こども・子育て世帯を対象とした支援に1.3兆円、共働き・共育ての推進に0.6兆円という分配をしていますが、具体的には、こども未来戦略に基づく政策に基づく政策として実施が予定されています。

具体的には、児童手当の抜本的拡充や高等教育費の負担軽減や幼児教育・保育の質の向上に取り組むほか、男性の育休取得の促進、貧困、虐待防止、障害児・医療的ケア児など多様な支援ニーズにも対応することが示されています。

C.賃上げ政策

経済成長率の底上げの実現に向けた施策として政府は様々な予算を組んでいます。

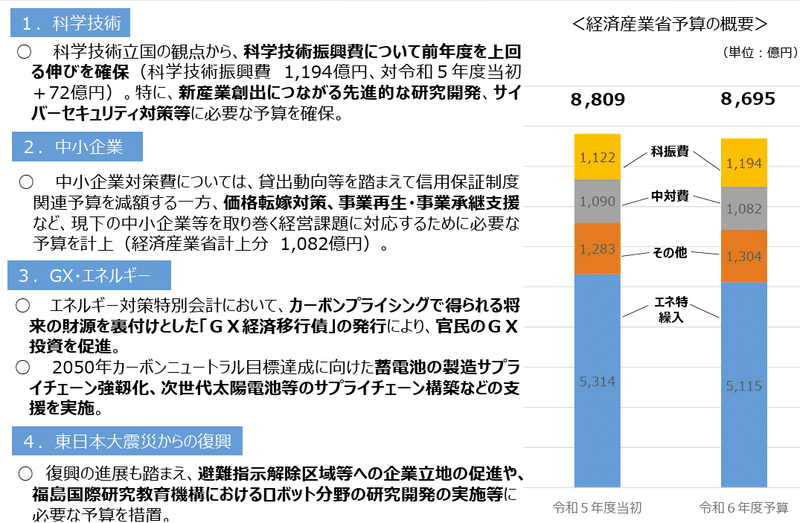

経済産業省は、革新的なビジネスを生み出そうというスタートアップ企業を育成するため、脱炭素関連のスタートアップ企業への重点支援や、起業家の育成、それに経営人材の確保などに必要な費用として、昨年度予算のおよそ4倍にあたるあわせて543億円を盛り込みました。また、脱炭素社会の実現と経済成長の両立に向けて、電気自動車のバッテリーのサプライチェーン強じん化につながる設備投資や技術開発を支援する費用として2300億円を盛り込みました。その他では「ペロブスカイト太陽電池」と呼ばれる軽量で薄型の太陽電池や浮体式の洋上風力発電など、次世代エネルギー関連の設備投資を後押しする費用として548億円を盛り込みました。さらに、石炭の代わりに水素を使った新しい製鉄技術の導入など、鉄鋼や化学業界での二酸化炭素の排出削減を支援するための費用として、327億円を盛り込みました。その他では、中小企業支援として、持続的な賃上げや人手不足の解消への取り組みを後押ししようと、大企業などが中小企業の価格転嫁の要請に適切に対応しているかをチェックする「下請けGメン」と呼ばれる調査員の増員や、物流の「2024年問題」への対応として、自動配送ロボットの研究開発の費用などを支援するため、あわせて88億円を盛り込みました。

厚労省では、最低賃金の引き上げに伴って従業員の賃金の引き上げと設備投資の両方を行った中業企業向けの助成金やいわゆる「年収の壁」への対策として年収106万円の壁を超えて働けるよう、賃上げや社会保険料を補う手当てを設けるなどした企業への助成金などとして1436億円を盛り込みました。また、人材が不足している医療や介護分野などへの就職支援を強化するため、マッチングを行うハローワークの相談窓口の体制を拡充する予算として、20323年度より4億円多い48億円を盛り込みました。その他、様々な働き方支援を盛り込んだ予算案になっています。

D.防衛予算

安全保障関連三文書に基づいた防衛力強化のための予算が組まれます。防衛省は、防衛力の抜本的強化策の柱の1つであるミサイル防衛能力を強化する費用として1兆2477億円を計上しました。このうち配備を断念した陸上設置型の迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」に代わりイージス・システム搭載艦2隻を建造する費用として3731億円を盛り込みました。さらに、探知や迎撃が難しいとされる「極超音速ミサイル」などを迎撃できる新型のミサイルを、アメリカと共同開発するための費用として757億円を盛り込んでいます。

自衛隊が戦いを継続する能力を確保するためとして、およそ10年後までに全国で弾薬庫130棟程度を新たに整備するとしていて、2024年度の予算案に関連の費用として124億円を盛り込みました。また、2024年度予算案で沖縄県内の自衛隊施設の整備費用として473億円を盛り込み、那覇駐屯地で庁舎の整備をするほか、うるま市ではゴルフ場の跡地を取得し、新たな訓練場として整備することにしています。

安全保障関連予算のもう一つの特徴としては、海上保安庁の予算が過去最大となる2611億円を計上しました。大型巡視船を新たに5隻造る費用、およそ129億円を盛り込んでいて、2027年度までに89隻体制となります。また、大型無人航空機の運用拠点の移転にともなう費用や、2メートル程度の大型ドローンなど新技術の活用のための費用、自衛隊との連携強化のため、秘匿性の高い通信機器を開発する費用も盛り込んでいます。

安全保障関連予算のもう一つの特徴としては、海上保安庁の予算が過去最大となる2611億円を計上しました。大型巡視船を新たに5隻造る費用、およそ129億円を盛り込んでいて、2027年度までに89隻体制となります。また、大型無人航空機の運用拠点の移転にともなう費用や、2メートル程度の大型ドローンなど新技術の活用のための費用、自衛隊との連携強化のため、秘匿性の高い通信機器を開発する費用も盛り込んでいます。

防衛費の増大は昨今の国際情勢を鑑みれば然るべき措置かと思います。また、岸田首相は最近「新しい資本主義」という言葉を使わなくなり、「賃上げ」の促進を掲げていることから、支援事業が多く散見します。日本は現在、物価上昇を順調に遂げており、株価も堅調です。今回の予算で日本経済が成長基調になるのか。その一点について果たして実現できるのか見ていきたいと思います。

③意味のある使い方をしているのか??

予算とは国家の意志です。しかし、その予算が本当に有効活用されているのでしょうか。今の日本では驚くほど無駄遣いが各方面で起きています。今回は予算案についての調査になりますので、全ての事案を紹介することもできませんので、特筆すべき点を指摘してまいります。

昨今、注目されている子ども家庭庁は現在おこなわれている通常国会でも担当大臣の国民負担についての発言が二転三転していることでも有名かと思います。子ども家庭庁は発足当時から的外れな政策が数多くあることに批判が集中しました。

「こどもファスト・トラック」や「Jリーグとのコラボ」など記事にあるように、これこそ税金の無駄遣いに他なりません。では今年度の予算概要は以下の通りになっています。

児童扶養手当などは子ども家庭庁が創設される前から存在していましたが、その他の事業を「支援」や「相談」といったものや「交付金」といったものが目につきます。子ども家庭庁で作られたこれらの事業制度や交付金は地方自治体に渡り、実際に使われますが、本当に必要なのか疑問に感じます。また、法の網を掻いくぐり、これらの予算を食い物にする既得権益も生まれます。子ども家庭庁に関しては、ネットでは広く知れ渡ってきた「NPO法人フローレンス」の問題なども関連します。

この記事にもありますようにNPO法人フローレンスの代表である駒崎弘樹氏は令和5年4月に「こども家庭庁」の委員に任命されている事実を考えた際、子ども家庭庁の予算が有効に使われるか疑いの目を向けざるを得ません。

他にも、農林水産関連の補助金による問題もあります。滋賀県高島市で起きているイチゴ栽培施設建設をめぐり、「消えた3.7億円」の問題も発生しています。

このように補助金や交付金は無駄遣いを生み、税金にたかる悪徳業者や既得権益を得ようとする業界団体が群がってきます。今回は子ども家庭庁を例にとりましたが、各省庁の政策にも同様のものがあります。農水省関連の補助金も非常に多く、その補助金によって日本の農業が発展していること言えば、決して肯定できませんし、既得権益となっている業界団体が足かせになっています。

無駄遣いを指摘しているのが、会計監査院です。先程例で挙げた農水省も指摘をされています。

無駄遣いを指摘しているのが、会計監査院です。先程例で挙げた農水省も指摘をされています。もちろん全てがこのようなものばかりではなく、民間ではできない事業は国がおこなうべきであるとは思いますが、驚くほどに無駄が多いのが今の日本の現状です。

④予算を減らせ

令和6年度予算は112兆円を超える額です。しかし予算に伴い国民負担率も年々増加しています。

令和5年度の国民負担率は46.8%と財務省は発表しましたが、これは租税負担率と社会保障負担率を合計したものであり、国民負担に財政赤字を加えた潜在的な国民負担率は、53.9%となる見通しとなっています。しかし、これだけではありません。参議院議員の浜田聡議員の提出した質問主意書にて明らかになったのが、「法令で支払いが義務付けられた拠出金等」が70あることです。

高齢化に伴い、社会保障関連費が増大しているなかで、このように予算が肥大化していくことは、将来世代に負担を強いる事にもなります。実際、国債残高は年々増える一方です。

経済成長していれば問題ありませんが、日本は長らく停滞しています。このような状況の中、政府が予算を肥大させ、更なる国民への負担を強いる悪循環を断たねばなりません。実際、子ども家庭庁より素案として出てきた「支援金」制度は国民にさらなる負担を強いるものです。

子ども政策担当大臣の加藤鮎子氏の発言が二転三転したことが前述しましたが、補助金や交付金などは国民負担を強いるものです。長らく停滞した日本経済を立て直し、国民の生活を豊かにするためには予算の縮小と国民負担率の軽減が不可欠なのです。また、このまま予算規模の拡大を続ければ国債残高も膨らんでいきます。今の生活を維持するために将来世代に負担を課すことは、生まれながらにして財産を奪っている事と変わりません。そのような状況を止めなければ日本の地位はどんどん低下していく事でしょう。

自分たちの生活を政府に委ねる事が国民にとって果たして幸福をもたらすのでしょうか??アメリカのジャーナリストのヘンリー・ハズリット(Henry Hazlitt)はこのような事を言っています。

「貧しい国を作るなら民間企業を規制で縛りあげ、重税で競争力を奪いながら補助金を与え意欲を削ぎ破壊すればいい」

日本が豊かになるためにも予算の肥大化に反対していかなければなりません。

⑤質問考えてみた

・令和6年度予算は昨年度予算よりは減額しているものの、コロナ発生前よりも約10兆円ほど拡大している。コロナ禍の期間は有事であったため、考慮する点はあるものの、平時に戻った現在において予算規模を拡大する事は国民の負担を増大させるだけでなく、将来世代への負担も同時に拡大させるものである。また、現政権ではこども・子育て分野の充実及び防衛力強化を目指しているが、高い国民負担率を鑑みた際、これ以上の負担増は国民生活を制約するものである。なお、国民負担率のなかには「法令で支払いが義務付けられた拠出金等」の一部は含まれておらず、本来の負担はさらに高いものである。減額する国民の可処分所得を向上させることが、国民生活の向上、そして経済成長を伸長させることにつながると考えるが、政府は可処分所得向上に向けてどのような考えを持っているのかお伺いしたい。

・会計監査院による指摘及び是正勧告がたびたび発生していることについて。例えば、資源エネルギー庁が「ガソリン価格調査」に62億円が投じられ、効果の確認がとれないとの指摘があった。つまり62億円の税金が無駄になったという事である。農林水産省に対しては、2021年の東京オリンピック・パラリンピックで提供された「国産豚肉」をめぐって「架空の内容の契約書」があったことを指摘している。つまり不正である。このように補助金や税金を使った事業にまつわる無駄な使用は国民負担として跳ね返ってくる。補助金にまつわる無駄遣いは様々であり、合法であっても効果の検証がおこなわれていないものも多く存在する。

例えば、このような家族経営形態の助成金に関しては、このような補助金が経済効果があるのか非常に疑問です。本来であれば減税をおこなう事で、国民一人一人が自己判断で自らに必要な資本を使うことで、有効な手段だけが残り、成長を促進できるのが基本的な市場原理だが、バラマキといわれても仕方ない事案が多く存在する。政策効果の疑わしい事業を廃止することで防衛力強化につながる予算も確保できると考えられるが、補助金事業の拡大を止める考えはないのか。また、事業廃止による経費節減を目指す方針はないのかお伺いしたい。

最後までご拝読ありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?