林業試験場跡に現れた生物多様性状態

昨日は、ふとしたきっかけで都内で珍しい公園を訪れる機会がありました。

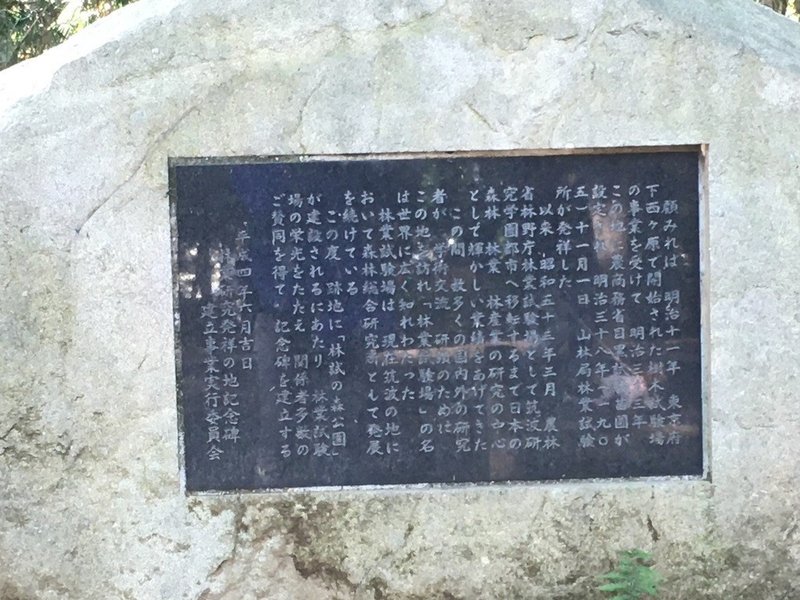

目黒区にある「林試の森公園」は、研究のために様々な植物を日本、世界から集めて植えてこられたようです。その結果、多様な植物が共生する場所になっており、そこに生き物達がやってくるようになっていました。

現在も一部エリアでは調査を行なっているようです(林試の森公園 生物多様性保全の取り組み)。

常緑樹や落葉樹がランダムに育っており、今の時期は色とりどりの落葉があります。落ちた葉を踏みしめる音や鳥の囀り、水の流れの音、風の流れる音など感じれます。

東京にこんなところがあったんですね。ずっと東京に住んでいたのに知りませんでした。

この不規則に変化する場所を子供達は楽しそうに遊んでいるし、みんな生き物のいる世界好きなんだなと思わさせられました。その中で生き物って面白いなぁ、なんでこんな形なのか?なんでこんな色しているの?って思っていたらいいな。

生態系への内部観測者視点の重要性

木材資源や防風という人の生活を重視した目的で、近視眼的に効率性を高めた単一の植林では生物の多様性が偏ってしまいます。一方で、この試験場では、研究目的に多様な植物を植えた結果、(意図していたのかはわかりませんが、)豊かな生態系が形成されていったというのが面白いです。ここの自然環境は、人為的に生き物を植えていったという観点では、人工的な自然なんですが、いつの間にかそれが人が介したことを忘れられた状態の自然となっています。でもこれって、自分が持っている認識とその時間スケールをどのくらい広げて見るかによって「自然」と「人工」の捉え方が変わってくるだけです。人も生態系の一部であり、人が行為することは自然に影響を与えていて、またその自然から人は影響を受けます。機械論的に切り分けた世界を制御するような社会活動を進めていくと、長い時間軸で見ると自分たちに負担をかけることになってしまいます。一方で、生態系を豊かにすることで、人の暮らしにもより良い影響が返ってくるならば、広視野に生態系を捉えて、生態系の内部視点から社会活動を進めていくこと大切だなと思わさせられる試験場跡でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?