これからどこまでを「江戸前」と呼ぼうか

「江戸前」

この言葉をきいて、皆さんはどの範囲を想像しますか?

東京湾全域でしょうか?品川や大森あたりの海でしょうか?

お寿司に天ぷら、うなぎ。日本、特に東京・江戸の魚食文化を彩るこの言葉は、時代が変わるにつれてその定義を変化させてきました。

日本橋魚河岸が江戸後期に幕府に提出した「文政二年文書」では、「江戸前」を「品川洲崎の一番棒杭から深川洲崎の松棒杭を直線で結んだ内側」としています。不格好ですがあえて現在の地図上で境界線を引いて、その内側を見てみましょう。

狭い!!!!!!

「江戸前」はとても狭い範囲の海を指したのでした(これは当時の幕府の公式見解と重なり、魚問屋はこれにあわせたのだろうとされています)。

明治時代になると、この範囲は少し広がります。「東京都内湾漁業興亡史」では、「神奈川県境の多摩川河口と千葉県境の江戸川河口を結ぶ内側」が「江戸前」としています。これは明治時代になり東京府が生まれ、拡大した行政区画にあわせたものと考えられます。文字通り、東京の前の海を「江戸前」と読んだわけです。

では、現在の「江戸前」の定義とはなんでしょうか。

水産庁が2004年に設置した「豊かな東京湾再生検討委員会食文化分科会」の中で、「江戸前」の定義を議論し、「江戸前は東京湾全体をさし、東京湾で取れる鮮度の良い魚介類を江戸前の魚」とすることになりました。歴史的な文脈としても「相模走水村洲鼻から上総富津村洲鼻を直線で結んだ内側」が「内海」と呼ばれており、現在の「東京内湾」と符号していたりします。

そして現在、さまざまな方がこの「江戸前」の食文化を守り受け継いでいこうと力を注いでいます。たしかに、当初の狭い範囲における漁場で採れた魚だけを使ったものを「江戸前」と呼ぶのは難しいかもしれません。それでも、豊かな東京湾の恵みを使った料理、またそこから生まれた食文化がこの先も続いていくことを願ってやみません。

でも、「江戸前」の定義が広がり続けてきたことをはじめて知った時、少し怖い想像をしてしまったんです。「東京湾じゃ水産物も昔よりは採れなくなったなぁ。なら、東京湾をちょっと出たところも江戸前にしちゃおう。うーん、また採れなくなってきた。静岡くらいまでなら江戸前って呼んでいいよね…えぇいここまできたら日本近海なら江戸前。もうめんどくさい、東アジアなら…」そんなふうに、流れ流れて「江戸前」が原型を留めなくなっていくさまを考えたときに少し寒けがしました。

未来の私たちは、どこまでを「江戸前」と呼んでいるのでしょうね。

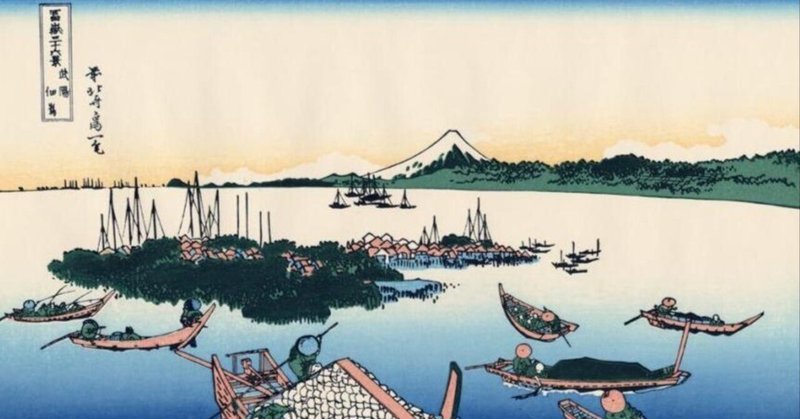

↑オススメです。また、トップ絵はこちらのサイトの葛飾北斎 富嶽三十六景「武揚佃島」を使わせていただきました。

一緒に江戸に親しむ仲間を募集しています

私は特に魚食・水産物流通という観点から、江戸時代のいろいろを調べています。

一人でも細々続けているのですが、やっぱり仲間が欲しいです。魚や水産ドメインに限らず、一緒に江戸を面白がれる仲間を絶賛場集中です。史料読んだり、街を散歩して当時の場所を特定したりと楽しみ方はいろいろなので、興味ありましたらぜひ。

英語版のページはこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?