「光を観る」その価値は普遍的 境界などない、動け~第4回テラロック

4回目を迎えたテラロック。世界を股にかける「観光カリスマ」と、地元香川の観光関連キーパーソンをゲストに招いた。試みたのは、毎度おなじみ「認識のリフレーム」だ。誰もが強い固定観念を抱いている「観光」というテーマがどのように料理されるのか、主宰者寺西康博の力量が史上最も試される会になったと言っても過言ではない。このイベントレポートで、寺西の挑戦をあなたにも味わってほしい。(執筆:ジョニー田中)

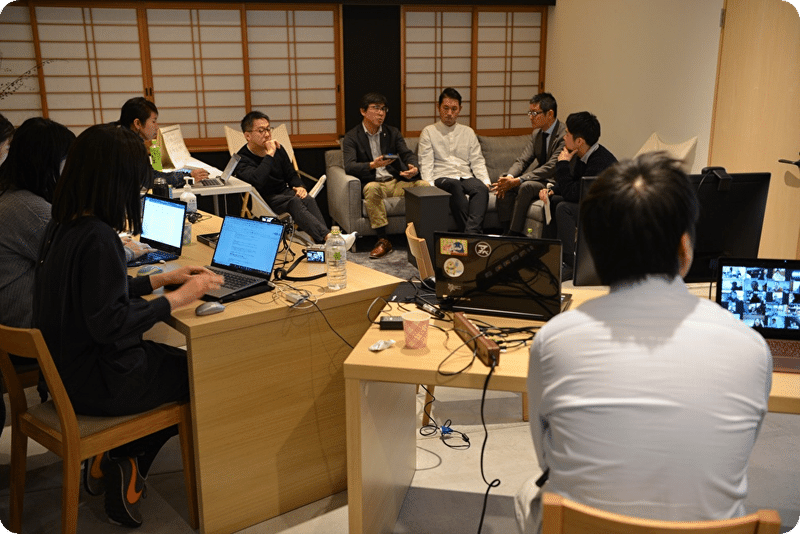

なお、新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、初のオンライン開催を決行した。ツールはZoomを使用、開催は3月11日。全国11都府県から73名が参加した。オンラインの参加者からも、チャットを活用するなどして登壇者に質問を投げかけられ、これまでと変わらない濃度での開催に成功したと言える。

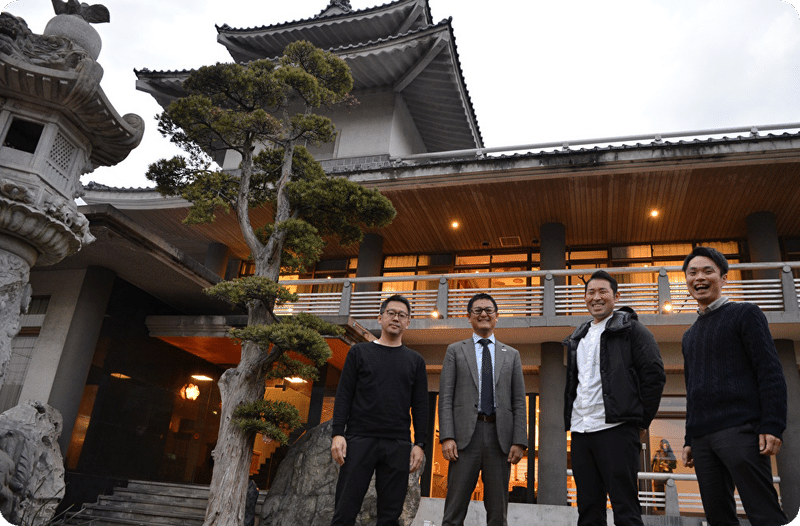

会場は日本で唯一の城宿「穴吹邸」

レポート本編に入る前に、会場となった穴吹邸を紹介したい。

「城宿」を名乗る施設は、おそらく日本でここだけだろう。香川県の県庁所在地で四国の玄関口とも称されていた高松市の中心市街地に位置する。穴吹工務店の社長本宅として1970年に建てられ、その家族が暮らしていたが、5年前から空き家になっていた。少年時代をここで過ごした穴吹英太郎氏が一念発起し、天守閣を持つ異様な宿泊施設として生まれ変わらせた。オープンは2019年。(写真はいずれも穴吹氏提供)

富裕層をターゲットとした、一組限定の一棟貸しを想定。ラグジュアリーツアーや、ゆったりくつろげるツアーなど、付加価値の高い旅行商品としての活用を模索している。穴吹氏が代表を務め、語学サービスなどを提供する「イナカツーリズム」が運営する。

使い心地について主宰者は利用後、「重厚な佇まいがもたらす安心感がある」と大絶賛。「洗練を突き詰めた内装や庭園が日本の美意識を感じさせる。この空間では物事を俯瞰的に捉え、未来を構想できるような気がする」と熱く語った。運営メンバーからも「昔の城の香りを残しつつ、現代に合った何とも言えない空気感がある」などの声が上がっていた。

第1部 観光カリスマ山田氏

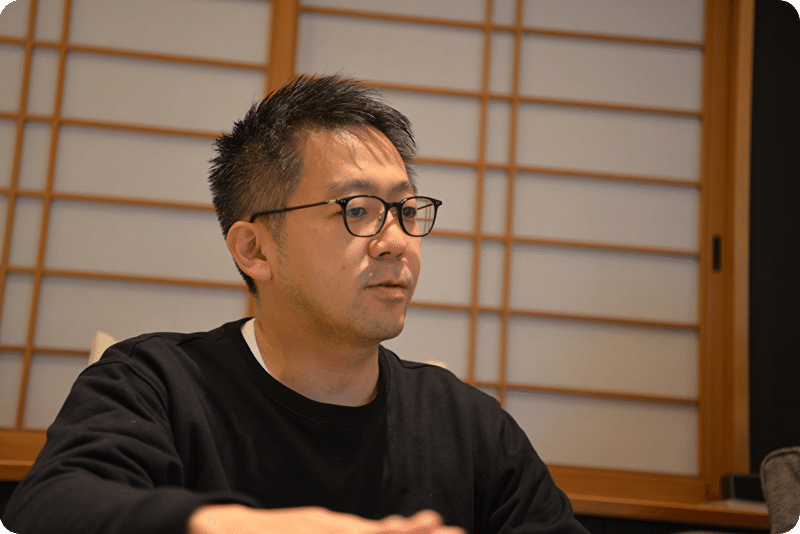

(以降、写真は全て浜谷栄彦氏が撮影)

登壇者プロフィール

山田 桂一郎 観光カリスマ(内閣府・国土交通省・農林水産省認定)

「観光の本場」であるスイスの山岳リゾート地ツェルマットなどで、マーケティングやセールスといった事業推進だけでなく、地元住民との交流や連携を通した活動を多く経験。こうして得た知見を基に、日本各地で観光を基軸とした地域振興施策の推進に貢献している。複数の大学で客員教授も務める。

(1)「楽しい!元気になる!」が観光の基本

第1部は観光カリスマ山田桂一郎氏によるトークライブ。主宰者寺西が聞き手となった。

寺西:観光に関して日本一と言える知見を持ち、実務経験も豊富な山田さんにまず聞きたいのは、「非日常」と「異日常」という言葉を使い分けていることについて。どういった背景があるのですか。

山田:旅とはそもそも異文化体験です。非日常というと、例えばスキーや登山は非日常的な体験と言えます。一方で、特に海外旅行を例に挙げればわかりやすいと思いますが、異国での異文化体験が、旅の楽しみの中でもとても重要です。素敵だと思う旅番組は、その土地の住民のライフスタイルを紹介していませんか?それを表現したことばが「異日常」です。

寺西:観光でライフスタイルを考えるなら、受け入れる側の住民意識が重要だと思います。観光施策を進める上で、地域の住民に対してはどのようにアプローチすれば良いのでしょうか。

山田:住民たちがそもそも観光客を迎え入れたいと思っているかどうか、実際にはわかりません。無理して迎え入れる必要もない。行政などは「誰でもいいから一人でも多く来てほしい」となりがちですが、これはおかしな話。住民の意識としては、自分たちに合わない人やヘンな人には来てほしくないでしょう。「うちのまちにはこういう人なら来てほしい、来ても構わないよ」というくらいの気持ちで良いと思います。わざわざ来てもその土地では満足してもらえない人だっている、そういう人が来たら「なんで来たの?」となる。

ツェルマットの話を少ししましょう。ジュネーブやチューリヒから4時間もかかる場所なんです、遠いし、不便。日帰りで来られても、その時だけ天気が悪かったりしたら満足してもらえないので困る。泊っていただくことを前提としています。それに、長期滞在しないと、非日常的なアクティビティだって十分に楽しめない。馬車と電気自動車だけの静かな環境や、電線も電柱もない美しい伝統的な街並みも理解されない。これでは満足度は高くなりません。

寺西:ツェルマットの住民は、長期滞在を狙うという共通認識を持っているのでしょうか。

山田:ヨーロッパの観光客は基本的に、物見遊山に来るわけじゃない、バカンスに来ている、それは保養や休養なので、つまり元気になるために来ているということ。そういう意味でも、短期間では元気になれないし、住民との交流もできない。

(穴吹邸の庭園には梅の花が咲き始めていた)

山田:日本の観光って、お客様をほとんど元気にしていないんですよね。家族旅行から帰ったお母さんが「あー疲れた、やっぱり家が一番!」だなんて言うでしょう。でもヨーロッパでは、バカンス帰りに次の日から元気にガンガン仕事をしています。観光や体験でリフレッシュして、元気になっているからです。

寺西:スイスの観光にも、オフシーズンがあると思います。どのようにお客さんを呼ぶのでしょうか。

山田:ツェルマットのオフシーズンは春と秋。その期間は特別に工事車両の使用が認められ、公共事業や施設の改修が行われます。従業員も経営者もしっかりと休暇を取ります。経営者は、他の観光地やリゾート地などに勉強に行っています。

寺西:学びと活力を得る時間が大切なんですね。

山田:ツェルマットでは自然環境保護と景観保全等の規制があり、「これ以上ベッドを増やせない」「建物を増やせない」といった制約があります。稼働率や販売率を高められないので、売り上げを増やすためには客単価を上げるしかありません。となると、サービスを進化させて高付加価値化と生産性向上を目指すしかないのです。

また、オフシーズンは地域にとって大事な切り替えの時でもあります。もし、オフシーズンも集客したいのなら、新規顧客の開拓を狙うのではなく、リピーターを呼び込むことを重視するのが良いと思います。

(2)「地域がどう稼ぐか」の一部でしかない観光

山田:ヨーロッパでは行政が政策の柱に「適正人口」という考え方を持ってます。地域の実情とキャパシティに合わせて、産業構造を考えよう、というのが地域運営の在り方です。

寺西:地域のグランドデザインを、誰がどのように描くのかという話ですね。

山田:そう、そうじゃないと、観光以外のことも含めた多様な産業をどうやって連携させながら地域として稼ぐのか、決まってこないのです。

寺西:山田さんは、観光は総合産業だと仰っていますよね。

山田:どの産業を軸にすると経済的な波及がしやすいのか、地域によって違いがあります。すそ野の広い産業がもともと存在する土地もあります。多産業間のコミュニケーションがしっかりしている土地は地域振興を進めやすいです。

これまでうまくいっていなかった地域においては、連携と言っても観光関連事業者だけの連携だったのです。宿泊施設だったり交通だったり。そうではなく、もっと多様な産業事業者や、観光から最も縁の遠い人たちを巻き込むことがポイント。例えば子どもたちを主体にして活動を始めると、誰も足を引っ張らない、むしろまわりを巻き込めます。

オンライン参加者からの質問:国別のマーケティングはどのように進めると良いのでしょうか。

山田:国別にするよりも、属性とか「こういう人たち」という種族別で狙う方が、目的が明確化することでその土地を選んでもらいやすくなります。こちらが持つ価値を認知させることで「行きたい」と思わせるのが良いと思います。

参加者:その場合、発信する言語はどう選べば良いでしょうか。

山田:来てほしいお客さんに合わせれば良いです。と言っても、地方なら多言語にする必要はない、英語だけで充分です。英語が読み書きできるくらいの方でなければ、日本の地方のライフスタイルは理解できないはずです。

山田:観光産業として、お客様の満足度を高めようとするのは当たり前のことです。それに加えて、受け入れる側の観光業以外の住民が「やってよかった」と思わないと、やっても意味がない。観光の人が儲かっている一方で、他の人たちが生活苦では、意味がないんです。地域全体のバランスを取って、社会の豊かさを考えないといけない。

第2部 パネルディスカッション

登壇者紹介

山田氏に加え、以下の3名が登壇。寺西が進行役となり、ここからメインテーマ「観光と豊かな生活」についてのパネルディスカッションとなった。

穴吹 英太郎 高松市で英会話スクールと宿泊事業を運営

商社勤務、ホテルマンを経て、「インバウンド観光を通じてまちを元気にしたい」との思いから、事業者を対象とした語学スクールを創業。観光客を受け入れるプレーヤーに挑戦したいとの思いから民泊事業にも参入した。カジュアルなゲストハウスとラグジュアリーな城宿(前述)の両展開にチャレンジ中。

楠木 泰二朗 琴平バス株式会社代表取締役

香川県を中心にバス・タクシー事業などを展開するコトバスグループを率いる。今や全国的な知名度を誇る「うどんタクシー」の生みの親となるなど、新たな形の観光事業創出に熱心に取り組む。日本ご当地タクシー協会理事長を務めるほか、行政委員も多く務める。

真鍋 康正 ことでんグループ代表

コンサルティングファームや投資会社での勤務を経て地元高松に戻り、高松琴平電鉄(通称ことでん)の取締役に就任して経営のV字回復をけん引する。その後代表となり辣腕をふるい続ける傍ら、エンジェル投資家としても活動。「テラロック」の名付け親。

(1)持続可能な観光ってなんだ?

寺西:新型コロナウイルス感染症の大流行により、観光客が大きく減っています。観光業に直接携わる皆さんが現場で感じる課題、あるいは俯瞰的な課題でも良いので、聞かせてください。

真鍋:特に、観光が減っているので貸し切りバスはキャンセル。ここにいる場合じゃない(笑)。とはいえ今は、これからの持続可能な観光を考えるチャンスだと感じます。

楠木:交通ビジネスでは、このようなローカル地域の住民をお客様として普通にやっていては収入が全然足りない。リピート利用を生み出していくことが不可欠で、そのためにファンを作ることができるような事業をしていきたい。外国人旅行客を相手に考えても、同じことだと感じます。喜ばせる、感動させるような体験を用意しないといけない。さらに、そもそもどういう人たちに来てもらいたいのかをきちんと設計しないと難しいということを改めて思いました。

穴吹:インバウンドが増えてはいるものの、香川県では消費額や客単価がそれほど大きくないと感じる。特に、この動きをビジネスチャンスだと捉える人が、他産業には少ない。なので巻き込んでいくのが難しい。とはいえ、観光客が香川県に来て求めるのは「都会に無いもの」です。なので「登場人物」として住民は重要、うまく巻き込みたい。

山田:「持続可能な観光」というが、本来は「持続可能な社会の中で観光をどう位置付けるか」と考えなければならない。どの産業をその地域の軸にするのかを考えて、その上で「なぜわが町に観光が必要なのか」を整理した方がいい、そうでなければ連携も何も進まない。

(2)地元民が自立/自律し、地域内循環を生み出す

寺西:地域内循環が大切だと思うが、どうすればうまくいくのかがわからず、難しい。

山田:地域内の地元事業者の間でどれだけビジネスとして取引ができているか、という話です。そのために必要なのが自立/自律の意識です。良い意味での地元意識を、いま住んでいる人たちがしっかり持つこと。その地域に愛着を持って、よりよくしていこうという意識を持って、活動する。そういう人のことを「地元民」と私は呼びたいと思っています。

真鍋:自立/自律で言うと、そのリーダーは誰なのか。観光戦略を立てる際に、戦略の上位には「何をやらないか/何を捨てるか」という視点が欠かせないが、行政は何かを捨てることが苦手なので、戦略として尖らせることが難しい。現実的には、別のプロフェッショナルが、きちんと尖った戦略を立てないといけません。

(初のオンライン開催を緊張気味に見守るスタッフ)

真鍋:それから、関わる人たちに多様性が無いのも問題。この登壇者も同世代の男性しかいない。業界内も、我々以上の年齢層の男性が多数を占めている。女性も外国人もほとんどいない。こうしたメンバーで戦略を立てていては、強くはならないと思います。

寺西:スイスでは住民が主体となった多様性を持つ組織で、ビジョンや理念、戦略を考えているそうですね。この地域をどうしていきたいのかという理念を、地域で共有して取り組めると良いのではないでしょうか。

楠木:企業には理念があるが、地域の理念というと、共有はできていないのでは。

真鍋:例えば香川県には約100万人が住んでおり、全員で理念のようなものを共有するのは困難なので、どれだけ小さい単位にできるか、エリアを絞ることができるかが重要です。「まち」というくらいの単位で、100人くらいがまとまると雰囲気ができます。雰囲気ができると、その周りの人たちもやろうかなという感じになっていきます。このように、最初のメッセージを狭く深くつくるのが大事なのかなと思います。

山田:住民も、企業に入社した人と同じように、なぜそこにいるかという理由を持っているはず。たまたま生まれ育ったから、というだけではないはずです。そこに住み続ける意味や理由をもっと本質的に考えれば良いのです。ご先祖様がそこに住み着いた理由もあるはず、要するに「食っていける」という価値がある。それがその土地の「本質的な価値」であり、外部に対しても「売り」となる基本的な価値になるはずです。

自分のルーツに光を観る――取材を終えて

「テラロック」と題するこのイベント、寺西自身のことがこれまであまり描かれてこなかった。今回の取材後記ではあえて、彼にしっかりとスポットライトを当ててみたい。寺西康博(34歳)のルーツに、皆さんはどのような「光」を観るだろうか。

小さい頃から、父に車でやたらと旅行に連れて行かれたんです。2週間とか掛けて、フェリーも使って北海道に行ったり。その時から、それぞれの土地によって、何かしらの特徴があるなと思ってはいました。

会の翌日、取材と称して時間をもらい雑談をしていると、何気なく出てきたこの話。これが主宰者寺西の人知れぬ原体験だ。こう続く。

ある土地に、行けば行くほど、メッシュが細かくなっていく。行ったことのないところは、ただの日本地図。でもその土地を訪れて、まわりを巡って、住む人を知ると、地図が色鮮やかになって、細かいメッシュになっていくんです。そうやって、それぞれの地域を知り、それぞれに魅力があることを知りました。

光を観る、とはまさにこのことを指すのではないか。

もう一つ、印象的な話があった。

寺西はうどん店の息子だ。全国に讃岐うどんブームが広がる以前、寺西の父が切り盛りする店は、地元の人たちが安く早く腹を満たす、そんな場所だった。少年の寺西が、その店を誇りに思うことはなかったという。

ところがそこに、大きな変化が生まれた。県外から客が集まり始めた。ブームというのは恐ろしい。客数が徐々に増え、実家のうどん店にも行列ができるようになった。

日常の食事が、急にツーリズムになりました。いつも食べている地元の人は、「うまいね」とか別に言いません。でも、うどん巡りに来た県外の人たちは「めっちゃうまいね!」って言ってくれるんです。僕はうどん店の経営に全く興味がなかったけれど、でもなんだか嬉しかった。自信のようなものが得られた感じがしました。これは地元外の人たちが与えてくれたものでした。それと同時に、行列ができるようになっても毎日来てくれる地元の常連客の方々に対しても、感謝の気持ちが新たに芽生えました。

行くことで価値が生まれるし、来てもらうことでも価値が生まれる。すなわち、人と人との新たな交流が、新たな価値を生み出すということだ。「観光」という言葉をあれやこれやとこねくり回したが、結局はこんなシンプルな結論に行き着くのではないだろうか。

これまでテラロック各会で掲げたテーマは、「オープンイノベーション地域交流会」「冷笑は要らない、熱源であれ」「幸せに働くには」「観光と豊かな生活」と、一見全くもって脈絡のない変遷。しかし私は、この変遷が寺西の人生を辿っていると思う。

「就職後数年が経つ頃まで、大した努力もせず、平凡に生きてきた」という寺西。そんな男が急に思い立ち、業務時間外に組織の若手を巻き込んで地方創生の活動を始めた。正式な業務として認められ、表彰を受けるほどになったが、組織内のみでの活動に限界を感じて地域に飛び出した。そして自分の時間を限界まで、その地域のために使うようになっていた。理解してくれない人がいようと、誰かに笑われようと、自分を信じて突き進んできた。

そのうち、自分が熱いだけでは広がりに欠けると感じ、応援と行動を呼びかけ始めた。生きることと働くことがイコールになってきたと感じ、幸せな生き方と仕事の関係について模索した。そして「地域と観光」に思いを馳せた時に行き着いたのが、寺西自身のルーツだった。

彼はいま一度、使命感を強く胸に抱き始めた。自分のできることへの挑戦を実直に繰り返す。それが、別の視点から光を当てることで新たな価値を生み出すための「場づくり」だ。オンラインもオフラインも関係ない、彼は、できるかできないか、うまくいくかいかないかを考える前に、まず動く。県境も国境も関係ない、現代の「観光」そのものだ。

この文章も、読むだけなら誰にでもできる。それは私の期待するところではない。読んだ後、彼に本気で共鳴し行動を始める人が、たった1人でも増えてほしいと思う。私はその1人目になることを目指す。あなたがもし、2人目になってくれたら、それほど嬉しいことはない。