美味しいドネーション制の食堂・Lentil As Anything

オーストラリア・メルボルン編−2

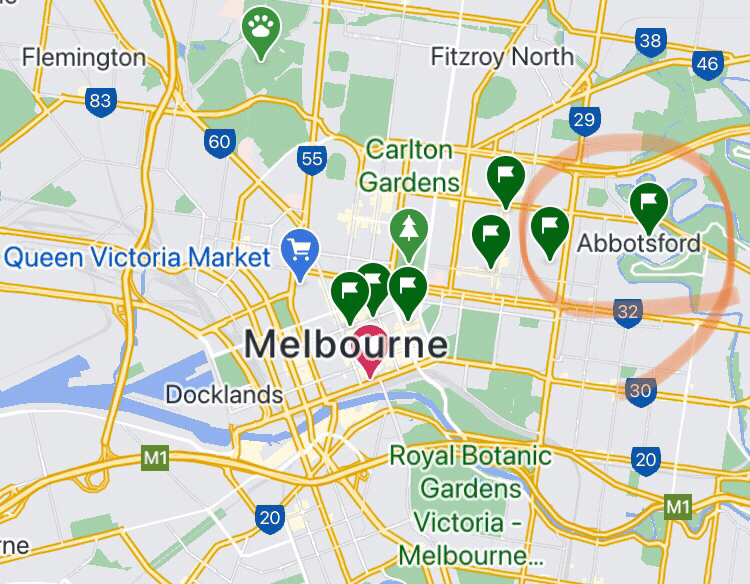

(メルボルン珍道中編からの続き→)メルボルン空港で友人と合流し宿に荷物を置くと、友人達からオススメしてもらっていたドネーション制の食堂・Lentil As Anythingのabbotsford店に向かう。レンティルはメルボルンに3店舗、シドニーに1店舗あり、アボッツフォード店はメインのエリアから少し離れた閑静な場所にある。

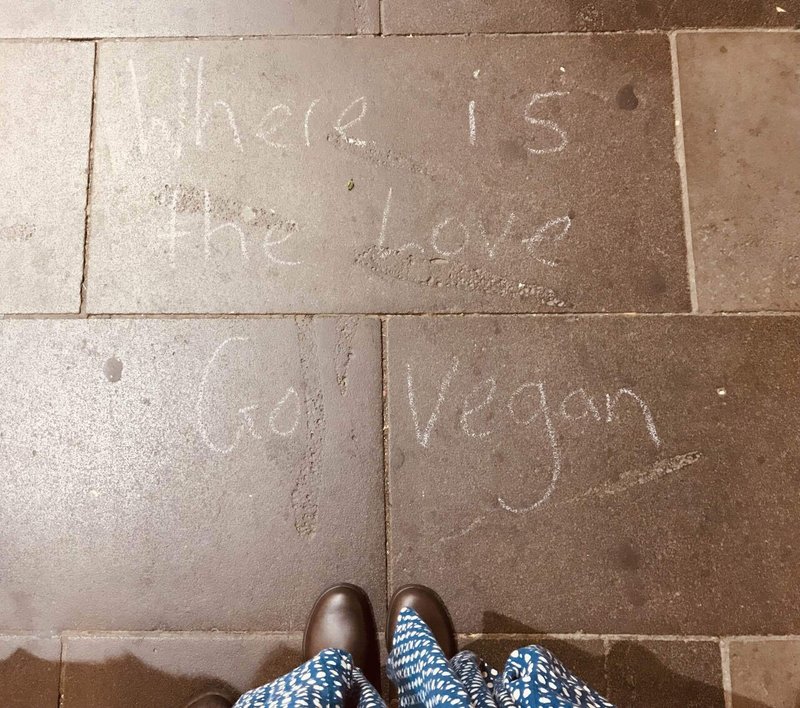

慣れないメルボルンの電車に乗って辿り着くと、閑静な敷地内にひろがった芝生とアボッツフォード修道院と共に、Lentil As Anythingはあった。芝生の上でのんびり過ごす人達、修道院、レンティル。『何ここ、めっちゃいい!近くに住んでたら絶対通う…!!』と、一目で気に入ってしまった。

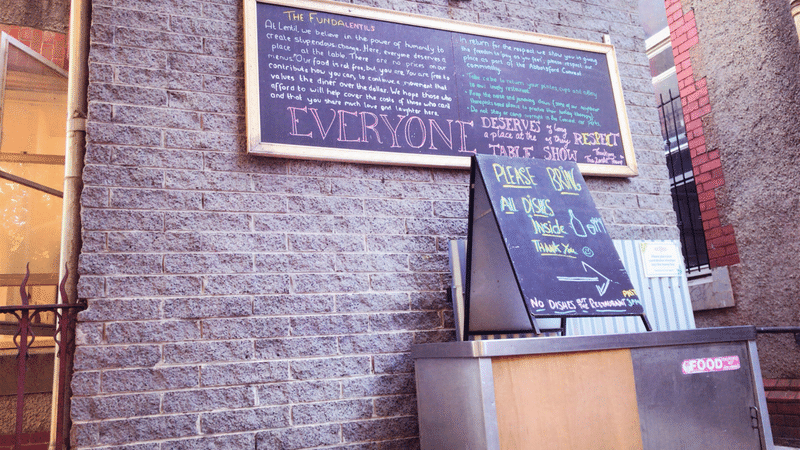

Lentil As Anythingは、2000年にスリランカ出身のShanaka Fernando氏が設立。『pay as you feel』精神で、どんな立場・経済状況の人でも誰でも温かな食卓につけるようにという想いの元に作られたドネーション制レストランで、食事はベジタリアン(ヴィーガン)で菜食となっている。

創設者Shanaka氏のTED動画はコチラ。彼が20才まで暮らしたスリランカでの内戦の影響を受けた暮らしや世界各地への旅が、現在のレンティルの活動へ繋がっていることが窺える。

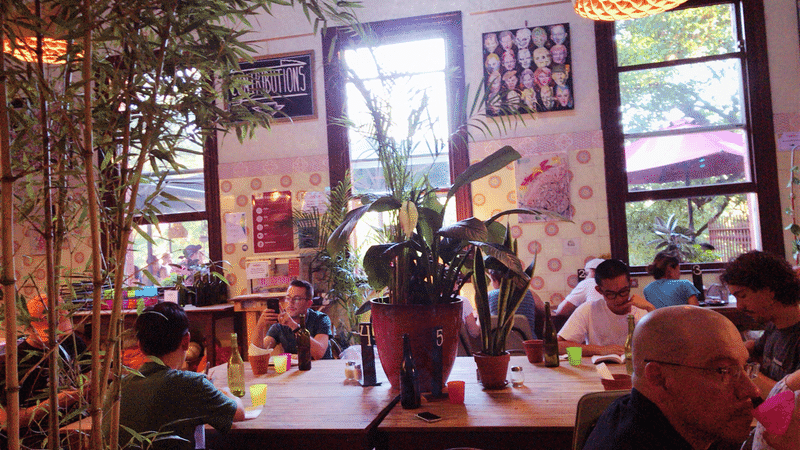

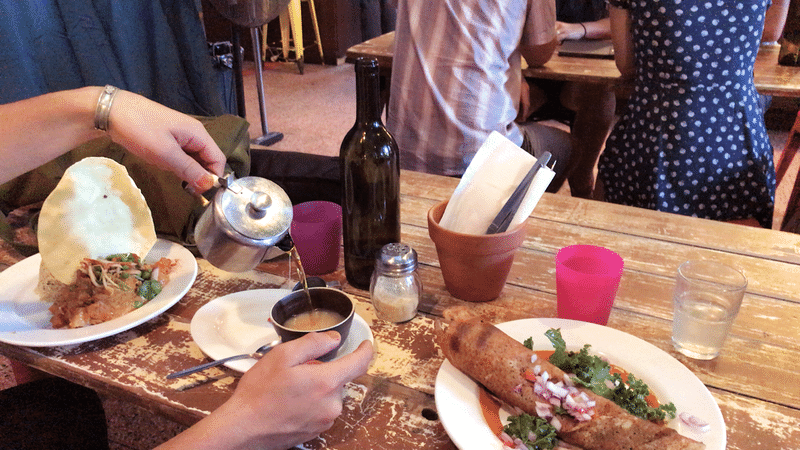

レンティル店内に入ると、カラフルな色使いといいインテリアのセンスの良さと食事の美味しさに、いきなり大感動したわたし達は

『もうメルボルン初日からゴールしたね…。』と驚きながら話しあった。

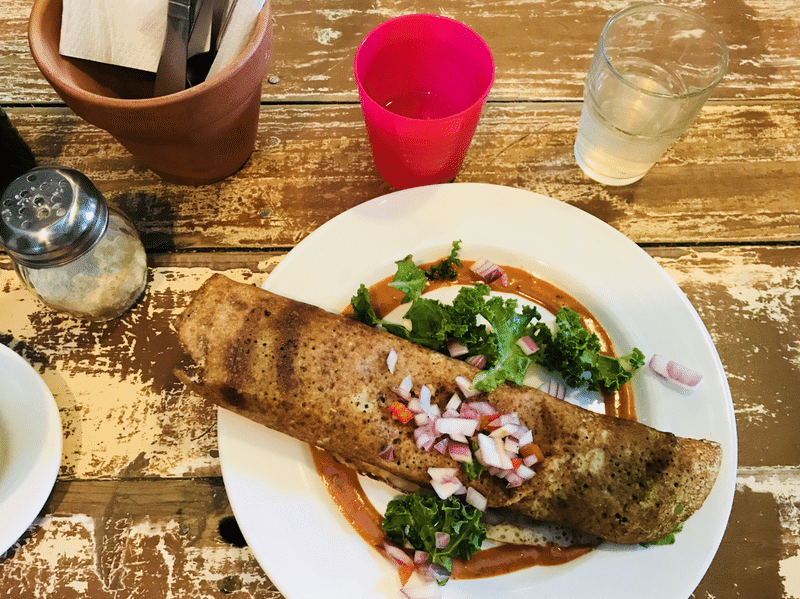

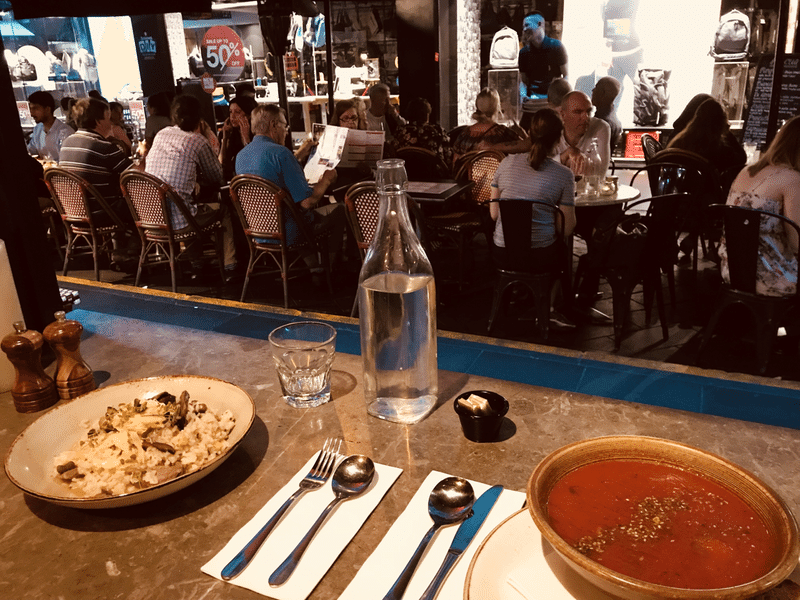

メインの食事のドーサ(南インド・スリランカ等でみられるクレープのような料理)に加え、ドリンクやデザートも注文。このクオリティーと美味しさで、食事代が決まっていないドネーション制…衝撃だった。東京だったら代官山でランチ1800円くらいしていそうな食事内容の値段を自分で決めてよいとなると、お金とは何だろうと意識的なお金の使い方を考えさせられるし『この内容でこられてしまうと、もう進んでお金を支払いたくなるな…。』と唸ってしまった。

メニュー内容は曜日によって種類があり、訪れた当時(2018年1月)は月曜:中東料理 / 火曜:日本食 / 水曜:スリランカ料理 / 木曜:ギリシャ、イタリア料理/金曜〜日曜:今週のおすすめ / 日曜は週末スペシャルでチベット料理のモモ(餃子のようなもの)…となっていて、あー書いていて素敵すぎる。多国籍料理からチベットのモモまで…もう近所にあったら絶対通う、という素敵メニューだった。

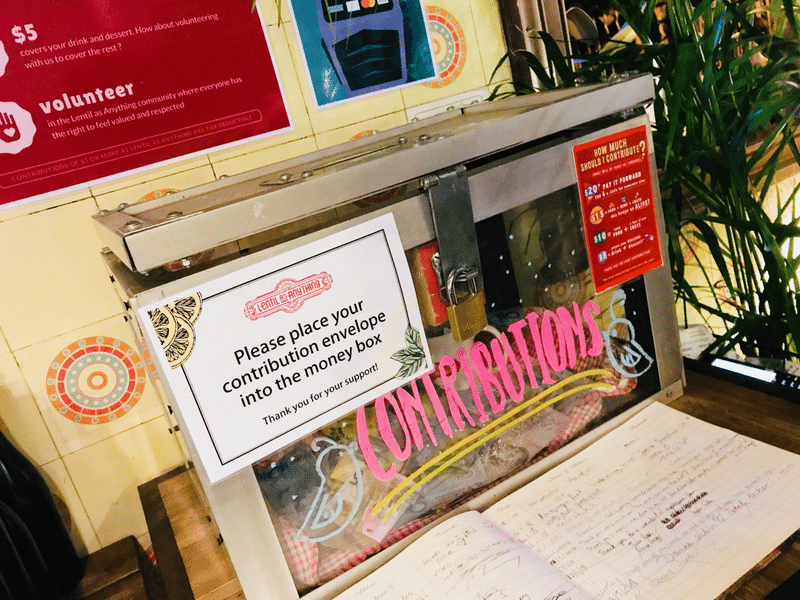

↑食事に対してのドネーションBOXとメッセージノート。クレジットカードでも寄付可能。オーストラリアは野外フェスでもATMコーナーがあったりとカード社会が進んでいるようで、カードを機械に差し込み、寄付したい金額を入力して決済する仕組み。何ドル払うと食材の原価を上回るのか寄付の目安表もあり、原価を支払うのが難しい人はレンティルでボランティアする道もあるという提案がある。

以前タイでもドネーション制の食堂を見かけ、今までにないコンセプトや無料の食堂、カルマキッチン、子ども食堂…あたらしいタイプの食堂が少しずつ世界的に増えているのだなーと情報としては知っていたものの、実際に訪ねたLentil As Anythingの完成度やセンスには、こういったことが可能なのかと驚かされた。わたし自身、それ迄カフェやレストランで働いていた時期があり飲食店の運営と継続は大変という印象があったので、いっそう驚いた。

世界中からボランティアのスタッフが集まっているようでネパールから来ているスタッフの男性や、日本人の女子大生の子とも少し話したりもした。ボランティアスタッフが多く、食材は農家からの寄付があったり、様々な団体との交流やサポートをし合いながら運営されている様子。

今回は訪ねていないけれどThe Inconvenience Storeという小規模スーパーも運営していたり、レンティルの活動全体を通して食品廃棄やお金・人間関係のあり方についても問いと変容を投げかけている。様々な取り組みがありつつ、あくまで店内はリラックスした空間で食事が美味しく、気合いが入りすぎていない程よい抜け感も居心地がよかった。海外では程よい力の抜き方がうまいお店や人を見かけることが多い気がする。

日本も10年前には菜食やオーガニックレストランといったものはもっともっと少なかったし、これからますますレンティルのようだったり新たなビジョンやメッセージを発信するお店は増えていくかもしれない。

また2021年現在、レンティルもコロナによって経済的打撃を受けたところ、2020年に多くのオーストラリア人から約37万AUSドル(=日本円約3070万)の寄付が集まったとのこと。こうした社会的な取り組みとサポートが互いに周知されやすくなってきているのは明るい流れで希望を感じる。

最近は、こうしたアート性や遊び心のある社会的な取り組みやデザインが徐々に増えているので面白くてうれしい。Lentil As Anythingの場合はメニュー内容からインテリア、味、スタッフの雰囲気…全体的にカラフルで明るく、もし自宅の近所にこういうお店があったり、世界中にもっと増えたなら…と可能性を感じた。

お金の意識的な使い方ということにも、改めて考えさせられる。旅を通して南インド・オーロヴィル、スコットランドのフィンドホーン財団といったエコビレッジ・コミュニティーと呼ばれる場所を訪ねた際も、コミュニティーとお金というのはどこへ行ってもついてまわるテーマだった。ただ、それについて書くのは長くなるのでまた今度に。

メルボルン到着初日からレンティルのおかげで大感動し、こんなに良いところに初日からいきなり出会ってしまったら次の日からどーーすんの?あの初日がピークだったよね、となっていくのか?とも思いきや、メルボルンの食レベルは何かと高く、ちょっとしたパスタやカフェラテ、チャイ等が妙に美味しいのだ。恐るべしメルボルン。

何故そんなにもメルボルンの食事を美味しく感じたのか。それは各店の料理テクニックやセンスもさることながら、夏の日差しの中で街全体を包んでいた明るいHappyな空気感も関係している気がする。朗らかで幸せな日々を送っている人達が作る心のこもった食事は、その込められた幸せと真心込みで美味しい。食いしん坊な旅人の珍道中は続く。

メルボルン編-3『セントキルダのカフェと、内なる父』へつづく。

最後まで読んで頂き、ありがとうございます🕊