震災を忘れないために10年間活動すると決めていた。「tovo」代表・小山田和正さん #お寺のソーシャルデザイン vol.01

こんにちは、テラエナジーの霍野(つるの)です。先日開催した『お寺のソーシャルデザイン#1』の様子をレポートします。

『お寺のソーシャルデザイン』は、お寺がもつ社会的な資源を活用したソーシャルグッドなアクションについて考えるイベントです。

今回は、東日本大震災によって親を失った子どもたちを支援するプロジェクト「tovo / トヴォ」を企画運営する法永寺の小山田和正さんをゲストにお迎えしました。

2011年6月に友人らと任意団体を立ち上げ、さまざまなグッズ販売などでチャリティを継続 。さらには、今年7月の最終号までに100家族を紹介した 「tovo plus ~あおもりの100家族、わたしたちのこれから」をまとめる冊子制作のためのクラウドファンディングも行われました。小山田さんをお招きして、震災から10年間にわたる「tovo」の活動についてお話を伺いました。

「忘れない」ためにはどうしたらいいんだろう

tovoは2011年3月11日におこった東日本大震災をきっかけに活動がはじまります。

当時、みんなが「震災を忘れない」「被災地を忘れない」って言ってるけど、なにを根拠にそんなこと言ってるんだろうって疑問に思いました。どんなに大きな出来事であっても時が経てば忘れられてしまう。それは他人事ではなく、時間がたてば私も気持ちが離れてしまうかもしれないと思ったんです。

そこで、「忘れない」ためにはどうしたらいいんだろうっていうことと、自分が好きなことをかけあわせたのが、tovoです。

tovoは、チャリティーグッズを制作・販売し、その経費を除いた全ての収益を、長期的な子どもたちの心のケアのために、あしなが育英会へ継続的に寄付されています。

「被災者」と「支援者」っていう立場をつくりたくないなって思ってました。チャリティーグッズが良いなって思ったのは、商品を購入することを通して、結果として支援につながっている。「支援している」という感覚が薄まる。個人的にはそういうノリが理想的だなと思っています。

2011年6月より活動をはじめ、2020年9月までに総寄付金は880万円を超えられました。

さらに、2012年3月11日よりフリーペーパー「tovo plus」を毎月発行されています。青森県に住む「家族」の写真とインタビューで、東日本大震災以降の「家族」の様子、変化、そして、これから、をフリーペーパーを通して、100ヶ月間にわたり伝え続けるプロジェクトです。

tovoなりの「忘れない」のカタチです。月に1度だけでも、あの日のことを振り返り、いつもそばにいる家族のことや、友だちのこと、わたしたちにとってかけがえのない誰かのことを大切に思ってみたい、そういう思いではじめました。少なくともその100ヶ月はフリーペーパーが発刊されるので、思い出すきっかけが月に1度は絶対にうまれます。

2020年7月に最終号100号を発刊。「100ヶ月連続で発行する」という当初の目標を達成されました。100号目には小山田さんご夫妻が登場されました。

tovoの活動をはじめるときに期間は10年間と決めていました。tovo plusも100号。その10年や100号という数字に強い意味があるわけではなく、なんとなくキリが良いなと思っただけのことです。10年をマラソンの42.195kmに見立てて、ゴールに向かって一歩ずつ足を前に出すことを繰り返すマラソンのように、10年間というゴールを決めて一つ一つの作業を進めてきた感じです。

その長い過程のなかで、大きな出来事があったようです。

日本を代表するロックフェスAIR JAM 2012のブースのなかで、tovoの紹介と缶バッチの販売をさせていただきました。缶バッチは完売し、さらに沢山のご寄付もいただきました。大好きなミュージシャンにもtovoを知ってもらい、応援してもらい、地道にやってきて良かったなと感じる出来事でした。

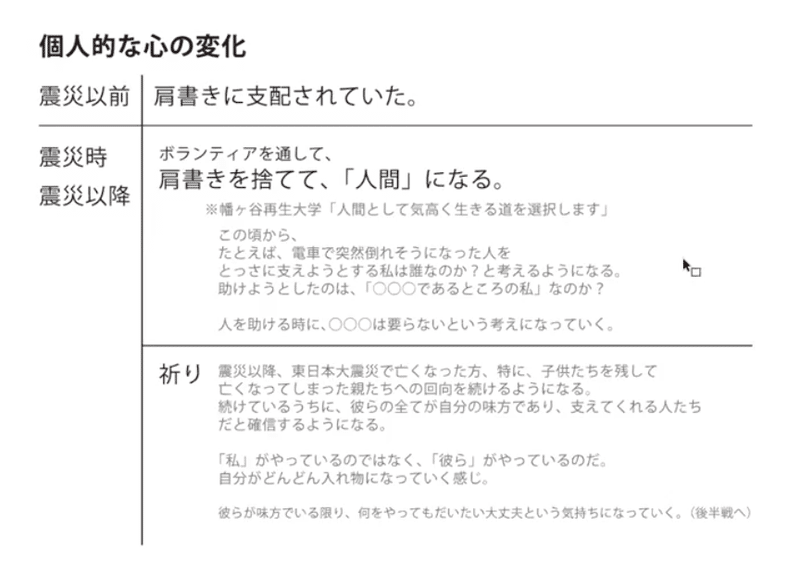

肩書を捨てて人間になる

小山田さんは、活動を続けるなかで数年にわたって考え続けていることが二つあるそうです。一つはチャリティーグッズの販売のこと。

結局は、資本主義の社会のなかで、勝ち負けを争ってきたんだなと気がつきました。他の商品に勝たなければチャリティもできない。商品のデザインはもちろんですけど、ストーリーを売ったり、発信方法を競ったり。被災をした子どもたちのために自分にできることをやりたかっただけなのに結局、「競争」してしまっていることにもどかしさを感じ始めました。とはいえ、10年間続けることを決心して始めたこともあり、チャリティーグッズの販売をやめることも考えていません。個人的な葛藤を抱えながら答えを出せずに活動を続けています。

もう一つは、僧侶として活動する意義について。

肩書きってなんだろう?って悩みました。たとえば、電車を待っていると横で人が突然倒れそうになった。それを見たら、私はとっさにその人を支えようとする。このときの支えようとする私は「誰なのか?何者なのか?」と考えてみる。それは僧侶だからとしてやっているわけではない。単純に「人間」なんだ、と。「僧侶」という肩書きを捨てて「人間」になる。人を助ける時に、◯◯という肩書きはいらないという考えが一番しっくりきました。

そんなことを思って活動をしていると、メディアの取材を受けても僧侶であることを話題にすることもない。だから、tovoをお坊さんがやっているって知らない人もいると思いますし、それで良いんだと思ってます。

さらにお寺についても話題が拡がります。

最近「お寺で」とか「お寺の」って取り組みが多くなってきたなって感じています。「お寺ヨガ」とか、このイベントもそうですが「お寺のソーシャルデザイン」とか。それって必要?って思うんです。ヨガやソーシャルデザインだけで良いんじゃないのか。そこにお寺や僧侶が関わる意味って本当にあるのかなって。お寺側の人間として、そこにお寺や僧侶が関わる意味や意義についてもっと考える必要があるように感じています。

グレーなところに居続けることのできる力

小山田さんのゲストトークの後は、モデレーターをフリーライターの杉本恭子さんに担っていただきトークセッションにうつります。

杉本:さっき「お寺のソーシャルデザイン」ってなんだろうね?って、小山田さんから問いかけをもらいました。私はお寺やお坊さんをテーマに彼岸寺などで取材を重ねると同時に、greenzなどのメディアで「ソーシャルデザイン」に関する取材も多くしてきました。

「お寺」と「ソーシャルデザイン」に関わるなかで「お寺がやってるソーシャルな活動は、一般の活動と何が違うのかを知りたい」と思い始めました。そんな関心をもっていたら、ご縁あって、『大法輪』という雑誌で「お寺のソーシャルデザイン」という連載をもたせてもらいました。

まだまだ分からないことが多いですが、現時点で感じているのは、「課題解決を一番の目的にしない」ことが、お寺で行うソーシャルな活動の特徴なのではと思っています。会社やNPOだと課題の解決が目的です。お寺の場合は目的を達成することよりも、周囲の方々と取り組んでいく過程や、お坊さんとしてどう生きていくのかっていうプロセスの方が大事なのかなということを仮の答えとはしてはもっている感じです。先ほど、小山田さんが仰っていた「勝ち負けから抜けていくためにどうするのか?」とつながる気もしています。

私からの質問になりますが、小山田さんにとって仏教ってどんな教えですか?自分はどんなお坊さんだと思いますか?

小山田:仏教ではこう考える!と言い過ぎない方が良いんじゃないかと思っています。こうあるべき、こうなんだ、と強い目標を立てていると、どんどん外れていくような気がしています。ものごとを観察したり、人の話を聞いたり、そのなかで必要な人になっていくっていうイメージがあります。グレーな状態が続くって感じでしょうか。白黒つける方が楽なんだけど。グレーなところに居続けることのできる力があるのは、仏の教えを聞いてるからかもって思ったりしています。

杉本:「グレーなところに居続ける力」について、もう少し詳しく教えてください。

小山田:周りがこうなってほしいお坊さんになっていくっていうイメージですね。自分としてこうあるべきという憧れるお坊さん像もあります。ただ、自分が理想とするお坊さん像に縛られるのではなく、周囲が抱くお坊さんとしてこうあって欲しいという期待を受けながら、そのグラデーションのなかを泳ぎ続けたいって感じです。

杉本:お檀家さんたちはtovoの活動をどう思っておられますか?

小山田:お寺で積極的にtovoのことを紹介したことはないけど、メディアにも取り上げられるので、もちろん知ってくれてはいます。応援してくれている、好意的にみてくれている感覚はありますよ。

杉本:どんなご住職になりたいですか?

小山田:こんな住職になろうっていうことを自分で決めちゃうのが、一番ズレる気がするんですよね。近くの人の期待にあわせていけたら良いなって思っています。

杉本:小山田さんは日蓮宗のお坊さんですが、わたしのもっている日蓮宗のイメージとちょっと違う感じもしています。日蓮聖人の影響をところはありますすか?

小山田:すごく受けてると思いますよ。朝お勤めしている時とか、日蓮さんにいっつも怒られている気がします。だから、遠慮しちゃうっていうか、お前がそれをいうか!って言われる気がします。

杉本:先日、打合せの際に「お寺が社会的な活動をするのは当然だと思う」と言われていましたが、どんな思いだったのでしょうか?

小山田:例えば、袈裟を着てギターを弾くと「面白い!」ってなるじゃないですか。だけど、お坊さんが社会活動していると、ジョークにならない。当たり前のこととして受け入れられます。檀家さんを含め多くの人はその感覚をお持ちなので、当然なんだなって思っています。

杉本:参加者からの質問です。「活動維持の秘訣はなんですか? 諦めそうになった時はありますか?もしあれば、まだ続けようと思った原動力はなんですか?」

小山田:楽しいことをやり続けているだけなんですよ。関わってくれる人がそれぞれ自分の特技を発揮してくれる。それをチャリティとして少しでもお金が発生するように仕組みをつくるのが自分の役割かなって思っています。みんなで楽しくやっているので、あんまり苦しいとかはないですよ。

ちょうど今日もYouTubeをアップしました。動画って大変ですね、編集にものすごく時間をとられる。だけど、関わってくれるみんながそれぞれ特技を活かしてくれています。そこに楽しさがあり、仲間たちと面白がってつくっています。

杉本:YouTube、私も拝見しました。めっちゃ凝ってるし、楽しんでつくっておられる感じがすごくよかったです。『ちんとぼ by tovo』、みなさんも是非チェックしてください、小山田さん、今日はありがとうございました。

*

イベントの動画はこちらにアップしています。声を聞くとまた違った気づきや印象を受けるものだと思いますので是非ともご覧ください

*

小山田 和正(Oyamada Wasyou)

青森県五所川原市の日蓮宗法永寺住職。立正大学大学院(文学研究科/仏教学専攻)卒業後、日蓮宗海外布教開教師として5年間、米国の仏教寺院に赴任。任期終了に伴い帰国後、某玩具メーカーやトイショップなどでデザイン業務に従事。2010年秋に帰青。直後に発生した東日本大震災を経て、2011年6月より東日本大震災津波遺児チャリティ「tovo / トヴォ」プロジェクトを開始。現在まで継続的に寄付を続けている。

最後に

『お寺のソーシャルデザイン』は不定期開催。イベントではご参加の皆さまからも随時質問を受付け、双方向性を大切にしながら実施しています。テラエナジーpeatixをフォローしていただくとイベントのご案内が届きますので是非ともフォローしてください。それでは、またのご縁でみなさまにお会いできること楽しみにしています!

*

『お寺のソーシャルデザイン』のレポートはこちら!

*

テラエナジーでんきのWebサイトはこちら

https://tera-energy.com/

3分で完了!テラエナジーでんきのお申込みはこちら

https://tera-energy.com/form/#anc-top

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?