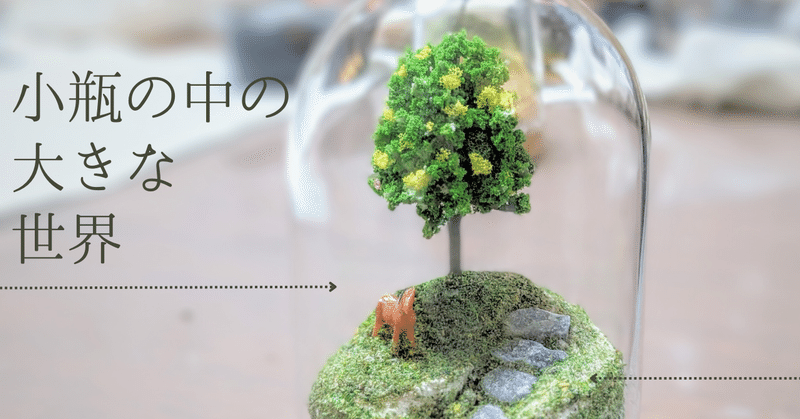

小瓶の中の大きな世界

教室では、一月に一度、作品を作り、表現したテーマやその体験自体を作文にします。

9月は、小さな瓶の中に風景を作る「ミニジオラマづくり」に挑戦しました。

ミニジオラマのつくりかた

今回は、ダイソーの「ガラスインテリア」を使いましたが、中が見やすい広めの口の瓶であれば、どれでも構いません。

まず、コルク(瓶の蓋)に、紙粘土で地形を作っていきます。山のようにしてもよいですし、草原のように平らにしてもいいですね。また、崖や傾斜を作っても立体感が出ます。

紙粘土を瞬間接着剤で蓋に貼りつけたら、地形の表面にボンドを塗っていきます。今回は、乾いてもツヤの出ない「マットメディウム」を使用しました。

全面に塗れたら、上からジオラマ用の砂をふりかけ、表土を作っていきます。厚く積もった雪を表現したい場合は、白い粉をふりかけます。

あとはお好みで、草をはやしたり、茂みをつくったりします。土の上からマットメディウムを置くように塗り、ジオラマパウダーをふりかけて草を表現したり、スポンジを置いて茂みをつくったり。石を置いたり、道を作ったりと、心に浮かんでくる景色を形にしていきましょう。

今回は、最後に、木と、Nゲージスケールの人形を置きました。

風景から広がる物語

風景が完成したら、自分が作った世界の物語を書いていきましょう。物語を書く時は、「説明」ではなく、「描写」をすることが大切。「描写」をするには、細かなところまでイメージする力が必要です。目の前のジオラマを見ながら、想像を膨らませましょう。

「出会いの木」(小6 M・Tさん)

ある春の日、一人の女の人がいた。久しぶりにこの木が見たかったらしい。毎年、この木は春になると花を咲かせる。

――毎年、彼女がくる。いつも、どこか悲しそうな顔をしている。だけど、今年は違う。今まで見たことのない、初めて見る顔だ。そういえば、二、三年見ない間に大きくなったな。あの子がこなくて心配だった。でも、心配しなくてもいいみたい。あの子のことを大切にしてくれる人ができたんだ。ここに来るのも今日で最後みたい。それでも、毎年この時期には花を咲かせて待ってるよ。最後にあの子の笑った顔が見られて良かった。あの子に会えて良かった。あの子が幸せで、いい人に出会うことができて良かった。本当に良かった。そろそろ、あの子は行かなきゃいけないみたい。そしたら、あの子が「ありがとう」って言った。うれしかった。違う所に行っても忘れないでね。元気でいてね。春は出会いと別れの季節。また、いい出会いがあるといいな。

「かりでせいちょうしたこと」(K・Sくん 小6)

暑い日差しが降り注ぐ夏、ある巨大な崖に、少し弱った母犬がました。その母犬は、昔使われていた廃坑を巣穴にして、二ひきの子犬を育てていました。

ある日、母犬は、子どもたちのごはんになる実がなる、大きな木に向かっていました。しかし、その木があるのは、巨大な崖の上なのです。ですから母犬は、毎日毎日この崖を往復していたのです。そろそろ限かいになりながらも、子どもにつらい思いをさせないためにがんばっていたのです。

それから二日後、ついに母犬はつかれはててしまいました。それを見た子どもたちは、母を元気にさせるためにかりにでかけました。外に出るのはこれで三回目なので、外に出るのはすこしこわかったようです。しかし、母犬を元気にさせるという目的を思い出したら勇気が出て、巣穴からとびだしました。とびでたさきには、とかげがいました。とかげがにげだし、子犬はおいかけました。五分ほどおいかけっこをして、とうとうつかまえました。つかまえたとかげを巣穴に運びました。そして、とかげをみんなで食べて、楽しい一日をすごしました。

「しかのいるゆき山」(J・Yくん 小2)

ふゆのゆきやまにしかがのぼってきました。しかは、ゆきですべってなかなかあがれませんでした。それでもなんとかちょう上につきました。でも、つかれていたので、近くの木のしたにすわっていました。そしてしばらくすると、木の上からゆきがおちてきました。すると、しかは、びっくりしました。あたまについたゆきをおとして、木のねもとにふきかけました。すると、木のねもとにゆきがかかりました。しかは、しばらくまって下へおりていきました。でも、ゆきで道がふさがれていました。しかたがないので、上にもどりました。

「牛の夏」(K・Yくん 小4)

今日、リテラで、ミニジオラマを作りました。ぼくの作った作品は、夏らしい風景です。

ある夏の暑い日に、牛が牧場からだっそうしました。暑い日だったので、すずしい場所をさがしていると、この木をみつけました。そして、この木の下でやすんでいました。周りから草がゆれる音がきこえてきました。小さい川の音が聞こえました。牧場の外は、おもったよりもきもちがいいと牛は思いました。近くにがけがあったので、がけの上にものぼっでみたくなりました。

ぼくが、くふうしたところは、木でかげを作って、牛のくらしやすいかんきょうを作るところです。食べる草や木かげ、小さな木も作りました。

ばくぜんとしたイメージが、色を持ち、形を持ち、ひとつの情景にまとまっていきます。そして、その小さな情景から空間や時間が広がり、「物語」が生まれます。

目に見えるものだけでなく、目に見えないものにまで思いを馳せる想像力は、子どもたちが、自分の世界を広げていく力となるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?