名画、そもそも絵画とは何か? マティス展で考えた【国立新美術館】

アンリ・マティスの絵、良いですよね。

大胆にデフォルメした形状、生き生きした色彩。見ていて楽しくなる作品の数々。

その一方で、こう疑う瞬間もあります。マティスって実はけっこうヘタなのでは、と(超失礼)

マティス作品って何だろな?

そんな疑問を抱えつつ、国立新美術館の『マティス 自由なフォルム』展を観た感想と考えたことを記事にしました。

展覧会の前に:子供の落書きのような絵

美術界には「子供の落書きにしか見えない」と揶揄される画家が何人かいます。よく挙がるビッグネームの筆頭はパブロ・ピカソ。マティスもしばしば登場します。

ピカソ評は的外れも良いところ。彼が10代の時に描いたデッサンや油彩絵を見れば一目瞭然です。気になる人はこちらの記事等どうぞ。めちゃうまです。

ピカソのキュビズムは確信犯的に崩して描いた新しいアートです。

絵画は一瞬の時を切り取る芸術であって、カンバス上の絵の具という制限がある以上、音楽や映画のように時の流れを直接表現することは出来ません。

しかし一瞬の印象を重ねて融合させる高度な技術を駆使すれば、絵画のなかで固定した時間を多少なりとも開放出来る…それがキュビズムの肝ではないかと想像しています。

さらにピカソの時代はカメラ・映画の普及期ですから、機械には表現できない芸術を探求したのもあるかもしれません。

さて、間違いなく絵の達人であるピカソに対し、マティスも勿論天才なのですが…ちょっと捉えどころのない部分があります。例えばこれ。

https://shop.atelier-uchino.com/items/70729536

…。

ええと、デッサンって何だったっけ? 混乱してきたので画材専門店『世界堂』のHPで確認。

デッサン(dessin)という言葉は、フランス語で「線を引く」という意味です。一般的にデッサンは、鉛筆や木炭などの描画材を使用し、モチーフの形をモノトーンでとらえて描くことを言います。日本語で「素描(ソビョウ)」と言われることもあります。

デッサンはおもに形や光をとらえ、基礎画力を身につけるために学ばれます。美術やデザインを専門とした学校などの試験でも、デッサンの課題がよく出題されます。

形はともかく、光はとらえてなくない!?

素人には描けない良い絵だとは思います。たったこれだけの線で、モデルがどんな顔をしていた女性だったのか想像を掻き立てられるし、仄かな微笑みが絶妙です。

でも「デッサン」として藝大の入試で提出したら怒られるのでは…?

マティスって何者? ピカソのように既存の技術を打ち破ろうとしてわざと簡略化してるのでないとしたら…ヘタウマ?

釈然としない想いを抱えつつ、展覧会に行ってみました。

展覧会の基本情報

画家アンリ・マティスの創作世界をニース市マティス美術館の収蔵品をメインに眺めていく展覧会。

目玉は日本初公開の大作『花と果実』。

国立新美術館2E展示室で開催されています。休日の午後に行ったところ入場制限なしでしたが、展示室はそれなりの混雑でした。

グッズは展示終点を出てすぐのところです。

作品の感想

展覧会の常として、まずはマティス初期作品の展示です。

普通に上手い! 歴史を書き換える新しい表現者という感じはまだしませんが、魅力のある絵です。書物の質感が見事ですね。

他にも何枚か印象派の技法を学ぼうとしていた時期の作品が出展されており、若き日の試行錯誤の跡に興味津々。

ニース市マティス美術館蔵 Photo: François Fernandez

それから20年経ったらこうなりました。一気に塗りがワイルドに…

モデルの柔らかな肢体、構図や色彩のキレが流石で「中期のマティスが帰って来たな」という妙な安心感のある一枚。

おそらくアングル『グランド・オダリスク』を念頭に置いた作品だと思うのですが、比較してみると視点の違いが顕著です。

女性の位置・姿勢が対照的ですし、ハレムに仕える女奴隷の艶美な闇を描いたアングルに対し、マティスのはカラフルでいっそ健康的。描かれた時期にはおよそ100年の隔たりがあり、その間のオダリスクに対するイメージの変遷が面白いですね。

オルセー美術館蔵(ニース市マティス美術館寄託) Photo: François Fernandez

彫刻も十点以上出展されていました。この妙に勢いのあるブロンズ像をはじめ、マティスの絵を立体化したらこうなるんだろうなを地で行くまごうことなきマティス作品。

画家の彫刻作品は絵画と違う側面を見せることも多いですが、マティスに限ってはそうでもないようです。

オルセー美術館蔵(ニース市マティス美術館寄託) Photo: François Fernandez

…わぁ。

何と言えば良いのか。ほとんど禅画ですかね。というかアレだ、よーじやの油取り紙だこれ。

これが世界の傑作絵画で大変に高価な作品なんだと言われると困惑します。美術評価って難しい。

なお、日本の筆が気に入ったそうで、筆絵を試していた時期のものだそうです。

ニース市マティス美術館蔵 Photo: François Fernandez

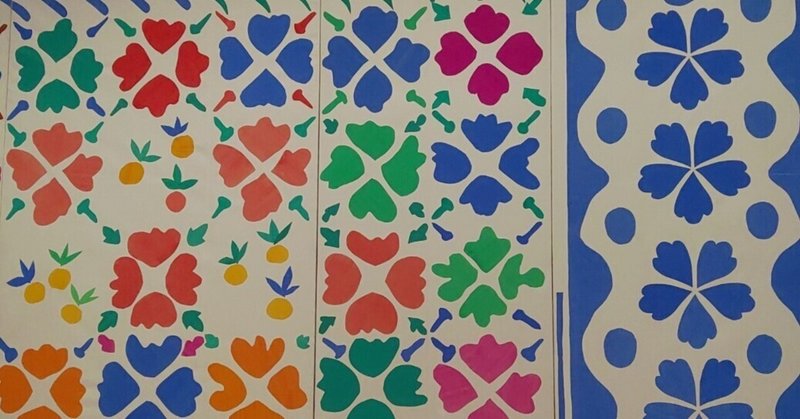

来ました、切り絵です。

マティスは晩年、切り絵による作品制作に没頭しました。カンバスに描く線の要素と色彩の調和する点を探し続けたマティスにとって、切り絵は理想とも言うべき表現だったのだそうです。

こちらの『波』は大らかな波々が連なるダイナミックな作品。子供が作ったような画面ですが、色は画家が自ら着色したもの、切り貼りの位置も微調整を重ねて作り上げられています。

隙だらけの作品に見えますが、実に丹念な努力の結晶でもあるんですね。

1952年頃 ニース市マティス美術館蔵

今回の目玉作品。とにかく大きい! 4.1×8.7メートルの大作です。

アメリカの邸宅の壁画としてデザインされたものだそうで、切り紙絵でこれほどのサイズは珍しいですね。

個々の花は形が違っていて、配置も定規で位置取りしたような精密さはありません。

でも、それが良い。眺めているだけで楽しくなる、自由でハッピーな作品です。

マティスの尊敬してやまないルノワールは『絵というものはぼくにとって、愛すべきもの、愉しくて美しいものでなければならないんだよ』と言っています。ルノワールはマティスの画才をあまり評価しませんでしたが、この絵を見ていたらまた違ったかもしれませんね。

さて本展の企画のひとつに、晩年のマティスがトータルプロデュースした南仏ヴァンス村のロザリオ礼拝堂関連資料の展示と、礼拝堂内部イメージの再現があります。

こちらはロザリオ礼拝堂で司祭がミサを行う際に着用する上祭服のデザイン一式。写真は白黒デザインのものですが、他にもイエローなど全6パターンが展示されていました。

さらに祭壇付近の再現展示もありまして、1日を通じたステンドグラスごしの光の変化も楽しめます。ぜひ現地でご覧あれ。

全体的な展示風景はこちら美術手帖の記事にまとまっていて便利です。

展覧会を観て:結局、マティス作品とは?

アンリ・マティスを知ったのは、たしか中学の美術の教科書が最初だったと記憶しています。こんな下手な絵でも名画なんだとショックでした。これなら自分にも描けると思ったものです。

塗りはワイルドはみ出しと塗り残し、線は荒っぽくてデッサンも謎、全体的に雑に見えたのです。

しかし、何ヶ月か眺めているうちに、無茶苦茶な絵なのに奇妙に完成しているというか『収まっている』ことが分かって来ました。自分で再現してみようにも全然ダメで、素人にはたどり着けぬ境地らしいと学んだわけです。

人類の絵は長いこと『物語』や『意味』を持つものでした。

モノの仕組みを伝える絵、地理をまとめた絵、神話や伝説の絵、文字の読めない人のために聖書の内容を絵にした絵。

マティスの作品にはそれがない、あるいは少ないんですよね。

初期作品には意味がありそうですけど、最終的到達点は切り絵。しかも自分で着色した紙を切って重ねて並べたものなので、これを切り絵界の代表作とすると切り絵のプロが困惑しそう。

マティスの絵は不思議です。特別な暗喩のない色と線の組み合わせが、辛うじてモノを形作る。でも、それだけ。

物語を失った、ある意味で本当にピュアな絵画。ただひたすらにハッピーで陽気な感じまで漂ってきます。

物語からの解放をこれ以上進めると、形象すらない白一色の抽象画とかになるのでしょう。そして実際、20世紀の芸術はそのように進みました。(例えばロバート・ラウシェンバーグのWhite Painting)

マティスの作品を大量に眺めていると、良いなぁと思ったり、やっぱりヘタだなぁとしか思えなかったり。けれど同時に、どの絵の前でも思わず足を止めて見入ってしまうのです。

何が良いのか言語化出来ないけれど、やっぱり私はマティスの絵が好きみたいだと再確認した展示でした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?