【河鍋暁斎×松浦武四郎】自由過ぎる趣味人たちのコレクション【静嘉堂@丸の内】

二子玉川から東京丸の内に移転した静嘉堂美術館。

現在、河鍋暁斎の展覧会を開催中と聞きつけたので見物に行ってみたところ、「河鍋暁斎と松浦武四郎の共同展覧会」でした!

ところで、松浦武四郎ってどなた?

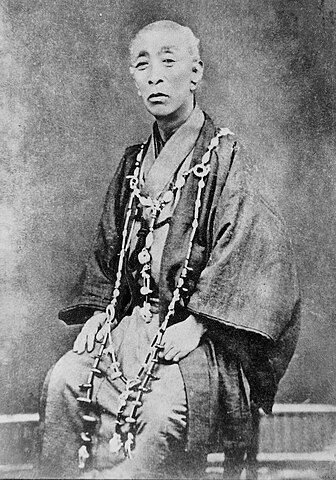

松浦 武四郎(まつうら たけしろう、1818年3月12日 - 1888年2月10日)は、江戸時代末期(幕末)から明治にかけての探検家・浮世絵師・著述家・好古家。名前の表記は竹四郎とも。諱は弘。雅号は北海道人(ほっかいどうじん)、多気志楼など多数。蝦夷地を探査し、北加伊道(のちの北海道)という名前を考案したほか、アイヌ民族・アイヌ文化の研究・記録に努めた。

北海道の名付け親さん!

そして職業欄が平賀源内ばりの複雑さ。凄まじくアクティブな方がいらっしゃったもんです。

というわけで、この展覧会は江戸末期から明治にかけて活躍した二人のマルチタレント――画家・河鍋暁斎とそのパトロンである文人・松浦武四郎の共同展だったのでした。

開催概要

静嘉堂文庫竣工100年・特別展「画鬼 河鍋暁斎×鬼才 松浦武四郎」

2024年4月13日(土)から6月9日(日)まで。

ちなみに会場自体が明治生命館という重要文化財建築。一階部分が美術館、二階部分も受け付けすれば立ち入り可能。GHQ統治時代にマッカーサーが座った椅子なんかもあって面白いですよ。

各ギャラリーの雰囲気

展覧会場は4つのギャラリーに分かれており、それぞれに特色があります。

まず、ギャラリー1の見どころは、河鍋暁斎が小間物問屋の大旦那の娘・田鶴(享年14歳)追悼のため依頼された『地獄極楽めぐり図』。

絵本仕立てのこの作品は、奇想天外なウィットに富んだテーマと派手な構図かつ繊細な描き込みが印象的です。

展開されるのは、若くして亡くなった田鶴が仏様に連れられて地獄や極楽を巡る、漫画のように楽しい物語。

憧れの歌舞伎役者(故人)に出会って大喜びしたり、賽の河原で幼くして死んだ子供たちと遊んだり、閻魔大王が裸踊りを披露する飲み会に参加したりと何でもアリ。

娘の冥福を祈る家族を慰めるための作品だと思うのですが、これだけ筆を尽くして弔ってもらえたら救われる思いがあったでしょうか。それとも、あまりにも破天荒な面白さに不謹慎だと感じたでしょうか。

こうなることを承知で河鍋暁斎に依頼したのであれば、きっとユーモアに富んだ人だったのでしょう。

次のギャラリー2では松浦武四郎の菅原道真信仰に関連する作品が展示されています。

北海道の名付け親となった松浦ですが、アイヌ保護を求める彼の訴えを受け容れない政府に失望し、北海道開拓使を辞職します。その後、自身の境遇を政争に敗れて配流された菅原道真と重ね、熱心に天神様を信仰したそうです。

こちらは展覧会で撮影した掛け軸で、松浦が西日本の天満宮二十五か所に奉納した鏡の拓本を集めたもの。このような掛け軸は珍しく、興味をそそります。

ちなみに右上と左下の梅の絵は河鍋暁斎画とのこと。

松浦は菅原道真を尊敬するだけでなく、道真の伝説上の先祖・野見宿禰も敬いました。

宿禰は相撲の名手かつ埴輪の発明者として知られているため、松浦は埴輪や勾玉、古い鏡、釧など、古墳時代のアイテムを熱心にコレクションしたようです。ギャラリーには実際に彼が集めた品々の他、河鍋暁斎に描かせた目録の一部が展示されています。

幕末明治には既に古墳時代出土物がかなり流通していたことが分かりますね。発掘方法がいい加減なので、これらの貴重な遺物がどのように埋まっていたのか、どこの古墳から出土したのか不明なのが残念なところ。

一幅の軸の周りに小ぶりな木像を集めた展示風景が印象的なギャラリー3の目玉は、松浦武四郎本人をモデルにした『武四郎涅槃図』。

釈迦入滅を描いた普通の涅槃図ではなく、昼寝をする松浦本人の姿を中心に、知り合いを多数登場させたブラックジョーク満載の作品です。

お気に入りの勾玉・菅玉首飾りを撫でながら涅槃のポーズをとる松浦、彼の足元に泣いて縋り付く喪服の松浦妻、淡々と見つめる衣冠束帯姿の貴族(岩倉具視との噂)、そして歴史上の人物や神々が集まる画面。たいへんに「濃い」作品です。

さらに中央部、赤い毛氈の上をご覧ください。像がぎっしり飾られていますが、何とこれらは実在する松浦のコレクションからセレクトされたもの。中には古代エジプトのミニ立像まで含まれていて、その収集力の広さに驚かされます。どうやって入手したんだろう…

最後のギャラリー4では、静嘉堂文庫と千歳文庫(銀行家・川喜田半泥子のコレクション)における好古趣味の系譜が紹介されています。

実は川喜田半泥子の祖父・石水は松浦武四郎の幼なじみにしてパトロン。古貨幣コレクションを見せ合ったり、手紙を頻繁にやり取りする趣味人仲間だったそうです。

松浦武四郎は石水との縁が元となって三菱財閥の岩崎家とも縁をつなぎ、今に至る静嘉堂文庫の松浦武四郎コレクション収蔵につながっていったのだとか。その人脈の広さに驚きます。

展覧会の最後には静嘉堂美術館の目玉である国宝『曜変天目茶碗』が飾られていました。手のひらサイズの宇宙のような煌めきがいつ見ても素晴らしい逸品です。

ミュージアムショップでは話題(?)の曜変天目ぬいぐるみを発見。思ったよりも小さい! そして軽い! 人気のため、相変わらず購入制限がかかっているようです。

おみやげに『とことん鑑賞 地獄極楽めぐり図』を購入。外箱風カバーが本物を納めている柴田是真の箱と同じデザインで、中身も凝った作りになっています。展示室では見切れない部分まで手元でじっくり楽しめるのが嬉しいですね。

【静嘉堂文庫美術館ミュージアムショップより】お待たせしました、河鍋暁斎《地獄極楽めぐり図》の原寸の80%縮小複製、『とことん鑑賞 地獄極楽めぐり図』が本日発売!全40図を収めた画帖と別冊の解説本が、柴田是真作の箱を模した帙(カバー)に入った豪華本です。暁斎の代表作をぜひ、お手元に... pic.twitter.com/wnB2dbo0Ub

— 静嘉堂文庫美術館 (@seikadomuseum) May 18, 2023

まとめ

展示数はそれほど多くありませんが、河鍋暁斎と松浦武四郎という、普段あまり見る機会のない二人のマルチタレントの魅力を存分に味わえる興味深い内容でした。江戸末期から明治にかけての激動の時代を生きた彼らの作品や収集品を通して、当時の文化や価値観に触れられるのも楽しい。

美術ファンの方はもちろん、歴史に興味がある方にもおすすめの展覧会です。ぜひ、足を運んでみてください。

個人的には、松浦武四郎という人物を知ることが出来たのが大きな収穫でした。ゴールデンカムイ読み返そうかな…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?