デ・キリコ展、行きつ戻りつの絵画世界【東京都美術館】

不思議と懐かしく、郷愁をかき立てられる絵に出会ったことはありますか? 幼い頃住んでいた町に戻ってきたような、昔見た夢の景色に再会したようなノスタルジア。

私にとってはジョルジョ・デ・キリコの絵がそうです。

デ・キリコが描く憂いに満ちた街の風景には、自分でも不思議なくらい惹き込まれます。

一番好きな絵は『都市の神秘と憂愁(別名:通りの神秘と憂愁)』。輪を回す少女とアーチのある都市、向こう側から伸びる人影。それらが現実にはあり得ない角度で交差しつつも一枚の絵の中で調和する、何とも魅力的な一枚。

この絵はデ・キリコ作品の中でも随一の人気を誇るようで、本作にインスパイアされたビジュアルをしばしば見かけます。

例えば名作ゲーム『ICO』のパッケージアート。デ・キリコ愛に満ちてますね。

詩的で美しい名作ゲーム

日本でも人気のデ・キリコ作品ですが、意外にも国内収蔵数は数点のみと少なく、実物を見る機会はほぼありませんでした。

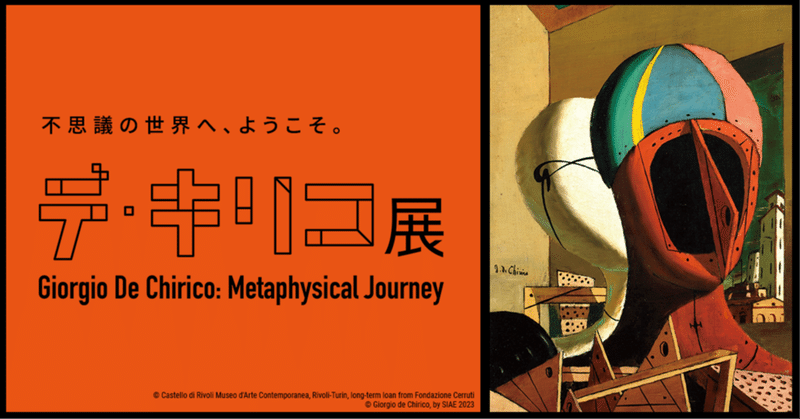

ところが2024年、東京(と神戸)でデ・キリコの大規模展覧会が開催されるというじゃありませんか!

第一報を聞いて以来心待ちにしていた展覧会、GWに行ってきました!

開催概要

英語版タイトルに"Metaphysical Journey"(形而上の旅)とある通り、ジョルジョ・デ・キリコの幻想的な世界へ誘う大規模展覧会。

世界各地の美術館から集められたデ・キリコ作品を体系的に展示しています。

平日午後に訪問。入場待ち行列はなくスムーズでしたが、デ・キリコ愛好家が集っていたのか作品をじっくり鑑賞する人が多く、場内の歩みはゆっくりでした。

セクション1:自画像と肖像画

展覧会場は5セクションに分かれており、それぞれのテーマに沿った作品が展示されています。通常の美術展では「描かれた時期」≒「絵画スタイルの変遷」に分かれますが、独特の製作スタイルを持っていたデ・キリコは一筋縄ではいきません。

デ・キリコの画風は次々と変化しましたが、一度体得したものは随時再現できる特殊体質だったらしく、一セクション内に年代の異なる作品が多数同居する不思議な配置になっていました。

さて、最初のセクションは自画像と肖像画。若い頃のものから戦後の老年期のものまで並びます。

絵の中のデ・キリコさんの顔は、年月が経ってもあまり変わらず。参考展示されていた本人写真(自宅アトリエで撮影)も全く同じ鼻が高い個性的な顔だったので、ずっとこんな感じの人だったんでしょう。

さらにデ・キリコさんはコスプレ 仮装が好きらしく、甲冑を着込んでみたり過去の王族のスタイルを試したりしています。様々な姿で登場してドヤ顔しているデ・キリコ。もしやナルシスト…?

https://twitter.com/dechirico2024/mediaより

セクション2:形而上絵画

デ・キリコといえば形而上絵画。

イタリア中世都市の面影を残す白いアーチのある街並み、テンペラ画に似た緑がかった青の空、端正だが歪んだ遠近法が郷愁と不安を呼び覚ます――ここではそういった作品群を楽しめます。

なお、最も著名な『都市の神秘と憂愁』は個人蔵のため、展覧会に展示されることがほぼないんだそうです。残念!

さて、展示はまず形而上絵画への本格移行前夜から。この頃、デ・キリコはアルノルト・ベックリンの作風に学んでいたそうです。

展示されていたデ・キリコの『山上への行列』は確かにベックリンを思わせるモチーフでしたが、背景の明るさといい全体的な色彩といい、ベックリンよりも明らかに朗らか。北ドイツの玲瓏な気配が滲み出てこないのはデ・キリコが地中海性気候の中で生まれ育ったせいなのかも。

形而上絵画の舞台の多くは、デ・キリコ自身がイタリアを旅するなかで見分した風景が元となっているそうです。特に繰り返し作成された『イタリア広場』シリーズのイメージは、モーレ・アントネリアーナを思わせる塔が現れることから、トリノをイメージしたのではないかと言われています。

モーレ・アントネリアーナについては↓のnote記事に解説がありますが、デ・キリコの絵に似ているかと言うと…? (個人的には似てない気がする)

室内を描いた形而上絵画も楽しいものです。

繰り返し現れる幾何学的なオブジェ、複数の消失点によるありえない構造空間。何故かビスケット。まったく美味しそうじゃない。

一見簡単に描けそうに見えますが、間近で観察してみれば破綻しそうな構図を高度な画力で統合した世界観だと分かります。エッシャーの騙し絵とは違う観点からまとめ上げられており、比べてみても面白そう。

シンプルな見た目以上にデ・キリコは絵が巧いのだと実感しました。

👤 #形而上絵画 の誕生

— 【公式】デ・キリコ展 (@dechirico2024) May 3, 2024

1910年代から #デ・キリコ は

「形而上絵画」のシリーズを制作します⚡

「形而上絵画」とは🤔

簡潔明瞭な構成で広場や室内を描きながらも

歪んだ遠近法や脈絡のないモティーフの配置、

幻想的な雰囲気によって

日常の奥に潜む非日常や謎を表した絵画です#デ・キリコ展 pic.twitter.com/89D3K7LWTH

途中、ジャン・コクトーの著作『神話』のための挿絵『神秘的な水浴』もまとまっています。

服を着込んだ人間と裸体の人間が同一人物であることの画像的ギャップが神秘の源泉だそうですが、紳士が無表情に小さな池で水浴している風景はツッコミどころしかなく、そりゃ神秘ですよ。

マヌカン(マネキン人形)のシリーズもセクション2で展示。

デ・キリコのマヌカンは古典主義的な胴体につるんとしたラグビーボール状の頭部が乗った奇怪なもので、ちょっとエヴァの使徒っぽい。

第一次世界大戦に従軍したデ・キリコが「人間が使い捨てにされる現実」を表現したものだそうですが、絵の中のマヌカンは肩を組んでいたり、思慮深げに首を傾げていたりと、意外と人間味豊か。人がモノになる絶望というよりも、自由意志を奪われ、抑圧された環境下でも逞しく生き延びる人間の強さが現れている気がします。

https://twitter.com/dechirico2024/status/1780144100920185080/photo/1

なお、後年デ・キリコはルノワールの画風に凝り、ルノワール風のマヌカンという良く分からないジャンルを開拓しているのですが、非人間的なマヌカンの形状を印象派らしい明るい影で彩ると…案外楽しそう。

https://twitter.com/dechirico2024/status/1777607386141958352/photo/1

セクション2の最後はデ・キリコの彫刻作品。

人間はマヌカン的表現が多いですが、絵画と違ってメタリック光沢を活かしたブロンズ像なのが実に格好いい。二次元とは別種の魅力を備えたマヌカンたちです。

https://twitter.com/dechirico2024/status/1750790682162405742/photo/1

セクション3, 4:その後の展開

セクション3は『1920年代の展開』と題されていて、その名の通り1920年代に描かれた絵のみがまとまっています。一次大戦が終わり、つかの間の平和を享受したデ・キリコの絵はやや明るい色調で、マヌカンがいたりルネサンス絵画風の絵もあり、次なる表現を模索しているように見えました。

セクション4は『伝統的な絵画への回帰』ということで、過去の巨匠たちの画風に学んだ作品が集められています。

マヌカンのところで見たルノワール風もあれば、テンペラ技法によるルネサンス風景画に近い作品から、バロック絵画の陰影を活かしたものまでさまざま。過去の技法の追及姿勢もさることながら、それを自身の絵画に取り込むアレンジ力の高さも素晴らしいです。『菊の花瓶』などどう見てもフランドル派で意外でした。

舞台芸術関連のデザインに関する資料の展示もあり、衣装の実物も出ています。100年近くよくぞ残ったものだと感心。

かなり前衛的なデザインで、着用して踊ったらどんな感じなのか想像もつきません。動画残っていないかな…?

セクション5:新形而上絵画

最後のセクションは過去の形而上絵画にこれまで学習してきた様々な画風のエッセンスを加えて統合した「新形而上絵画」。

デ・キリコはそれを画風におけるオデッセイと喩えたかったのでしょうか。『オデュッセウスの帰還』では過去の自作と多用したモチーフが共存していました。

🖼️《燃えつきた太陽のある形而上的室内》#デ・キリコ は晩年になってあらためて

— 【公式】デ・キリコ展 (@dechirico2024) May 9, 2024

形而上絵画に取り組みます。

「新形而上絵画」と呼ばれるそれらの作品には

過去に描いたモティーフの数々が再登場🌛🌞👤

過去の作品を再解釈した新しい境地に

到達しています。#デ・キリコ展 #東京都美術館 pic.twitter.com/mhqToNBqV8

まとめ

豊富な資料でたどるデ・キリコ展、見ごたえ抜群でした。

会期も8月末までと長く、幻想的な世界に浸りながらデ・キリコの多彩な表現力に触れられる機会ですので、お見逃しなく。

※展示の雰囲気が分かる記事

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?