和の服を縫うために必要な道具、材料

#作務衣 #太っている人の型紙 #太っている人の作務衣

#洋服生地で作務衣を作る #自分で作る作務衣 #自分サイズの作務衣を作る

#和裁 #浴衣 #和裁の道具 #洋服生地で和裁

裁断のための道具

洋裁やその他手芸と共有で良い道具もありますが一応解説します。

和裁は本当にお流儀が多く、先生によっていろいろおっしゃるかと思います。

あくまでも私が使っている物として解説をします。

物差し

私は和裁は鯨尺(くじらじゃく)を使います。

2尺の物差しと1尺の物差しがあるので両方用意します。

メートル法で行うお流儀もあるかと思いますが(検定試験はメートルでした)鯨尺のほうが目盛りが大きく読みやすいです。

そして寸法が覚えやすいです。

和裁の寸法は体型によって変化する寸法と固定の寸法とあります。

特に固定の寸法は暗記するように教えられましたので鯨尺ではすぐ出てきます。

逆にメートルだと見当がつかず、テストの時は鯨尺にメートルがついた併記の物差しを使っていました。

併記の物差しは高校卒業後に行った学校では購買で販売されていたのですが、その後入手できなくなったので鯨尺にメジャーを両面テープで貼り付けて使っていました。

現在はAmazonで購入する事ができます。

その他には1mの物差しも使います。

これはセンチとの換算に使う事もありますが、長い直線を引くために使います。

どうしても2尺だと足りない事がありますのでそのような時に1mの物差しを使います。

あとは20cmの編み物用の物差しもあると便利です。

これは背縫いを通常は1cmでヘラをするのですが、この1cmをとるために使います。

慣れてくると背縫い1cmぐらい物差し無しで縫いなさい!と言われたこともあります。

反物によっては耳が広くなっている事もあるのでこのような時は背縫いを深くとります。

そういう時もこの20cmの物差しを使って背縫いのヘラをします。

裁断用のハサミ、糸切ばさみ

布切りはさみが各種販売されています。

特別なブランドハサミである必要は無いのですが、よく切れる物を用意したほうが良いです。

ハサミのうっかりミス等の事故が起きないように、刃にカバーができる物が使いやすいです。

面倒でも使うたびごとに刃にカバーをかけるようにします。

カバーをしないときは裁縫箱の中等に収めるようにします。

私は100均のバスケットを使う事も多いです。

糸切ばさみも必要なので用意します。

2Bのシャープペン

着物の大きな特徴として、ほどいたら四角い布に戻るという事です。

その為着物は縫いなおしてまた着物や羽織にしたり座布団の皮にしたりする事ができます。

つまり裁断も布の織り目に沿って裁断をします。

通常は布の織り糸を引き抜き、その糸に沿ってはさみを入れます。

しかし服地を着物にする時、どうしても糸が引けない布もあります。

そういう時はシャープペンで線を引いて裁断する事もあります。

たまに裁断時、ボールペンやその他のペンを使う方がいらっしゃいますが、シミになるので嫌います。

シャープペンも本当はNGに近い存在なので使用は最小限にします。

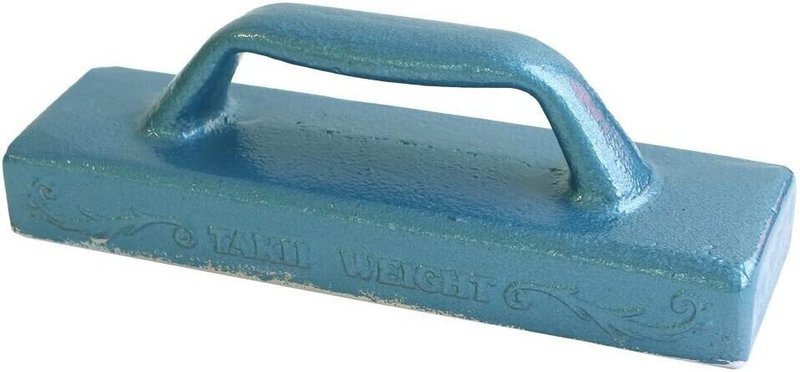

文鎮

裁断時に欲しい道具の1つです。

しかし最低でも1kg出来れば2kgが2個ほど欲しいのです。

そうなりますとお値段的にも結構になりますので、私は漬物石を使用しています。

少しざらざらした手触りの布で包んで使用します。

初めて使った時、四角い鉄の塊だったのですが、素材の角で布を切るといけないから包んで使いなさいと教えられました。

もちろん高価な着物を傷つけてはいけないのですが、漬物石を包んで使った時に理解しました。

布がざらざらしていると滑らなくて使いやすいのです。

その為、当時いた学校では帯芯が最高だと言われました。

ヘラ付けのための道具

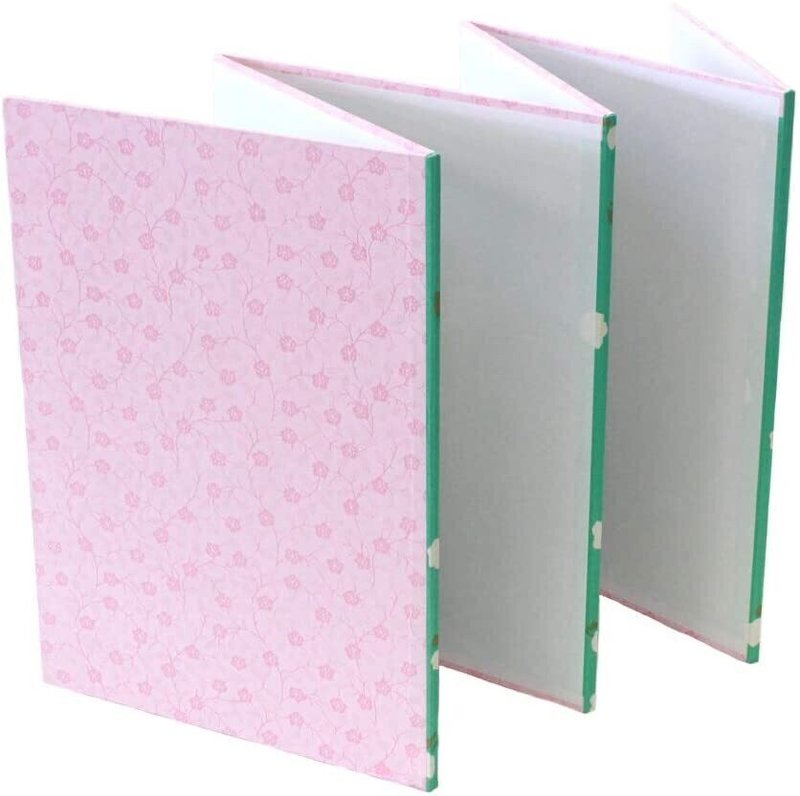

ヘラ台

ボール紙に布張りをした6枚が屏風だたみになった物です。

和裁をするのに必須の道具です。

この上に布を広げてヘラ付けをします。

通常は金亀さんの物(一番安価)で大丈夫です。

ただ身長が高い方は長さと肩幅が大きくなりますので大きい物を用意したほうが良いです。

以前通っていた学校ではサイズが足りなくなると2枚または4枚並べて使用していました。

テーブル

ヘラ台を乗せて十分なサイズのテーブルが必要です。

私は幅75cm、奥行45cmの折り畳みテーブル(ちゃぶ台)を3個並べて使用しています。

着物のヘラ付けの時だけ横幅が広い物が欲しくなるので1枚で大きい物よりも3枚で必要面積があればと思い、この方法をとりました。

他の作業をする時は組み替えて使えるので便利です。

おコテ、つのベラ

実際の場面では、つのベラはほとんど使いません。

それよりもおコテのほうが使用頻度が高いです。

熱と圧力でヘラをするので使いやすいです。

おコテはヘラとアイロンの両方に使用します。

私はタキイさんのおコテを愛用しています。

数年前にタキイさんが廃業!?というニュースが流れたのですが、サイトを調べましたらとりあえず営業はしているようです。

和裁には欠かせない道具なのですが、一生物の壊れ知らずの道具ゆえに和裁人口が減ると存続も厳しいのだと思います。

私は使っていないので使用感は不明ですが、手芸用のコテを使う方もいらっしゃいます。

本業でなければお求めやすいお値段です。

おコテはとても使いやすい道具ですが、化繊の物は溶けるので非常に注意が必要です。

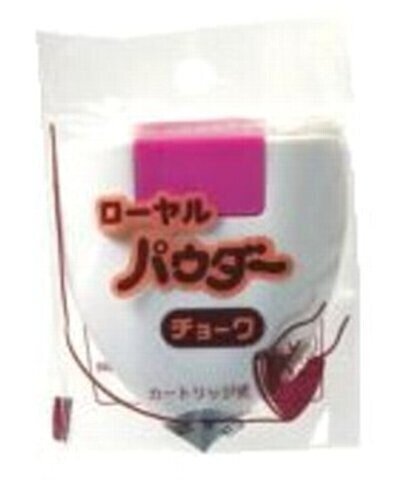

チャコ、チョーク

私は三角の粉タイプを使用しています。

ペン型もありますが三角形やハート形のほうが持つのに使いやすいです。

おコテが使えないときにヘラやチョークを使用します。

重要なのはチョークの上からヘラを使うと、布が切れる事があるので重ねてはいけません。

チョークは2枚目以降が写らないのでその後必ずしつけ糸でキリジツケをします。

しつけ糸(しろも、いろも、綿しつけ糸)

ヘラ付けの補助として、しろもやいろも(かせになったしつけ糸)を使います。

生成りと赤、青、ピンク、黄色などがあります。

生成りとあと2色ぐらい用意しておけば間にあいます。

かせになった糸は、紙で包んで絡まらないようにしてカセの片方を切って糸を抜きながら使います。

しかしこの方法だと最後まで綺麗に使い切る事ができず、終わりのほうで糸が絡まって無駄になることが多いです。

その為カセを巻いて使っていたのですが、最近ではスプールになって巻かれた糸が売られています。

こちらのほうが使い勝手が良いのでお勧めです。

カードに巻いた綿しつけ糸も和裁で必要な糸です。

肩当てを縫い付ける時、襟肩回りを押さえておくのに重要な糸になります。

ヘラ付けの時おコテを使うか、しつけ糸を使うか?

単衣(ひとえ、裏無しの着物)を縫うのにはあまり正確なヘラ付けでなくても縫う事は可能です。

しかし適当な事をやっていると袷(あわせ、裏付きの着物)を縫う時に非常に困るからきちんとした物を覚えなさいと先生に言われました。

お流儀によっていろいろあるかと思いますが、私が習った2カ所では両方とも違うのだけれども両方とも正しいというのが今の私の答えです。

おコテが一番正確で、その次がヘラになります。

しかしおコテやヘラの欠点は模様によって見にくいのです。

時間が経つとヘラが消えます。

ヘラが消えないうちに縫い上げなさいと教えられましたが、実際問題厳しい事も多いです。

そこでまずおコテあるいはヘラで印をつけた後、しつけ糸で補助的に印をつけます。

おコテやヘラが使えないときはチャコとしつけ糸です。

そして縫う時、洋服地で作る時はミシンを使いますのでこの時もチャコでラインを入れます。

チャコを嫌う方もいますが家庭でお洗濯をする物であれば、粉チャコを使えば消えますから問題ないです。

ただ絹など上等な物はそれなりの扱いが必要なのでチャコの使用を避けます。

正直なところ50代も半分を過ぎますとおコテを見るのが厳しいです。

その為、おコテでヘラをするとその部分が凹み手で触るとわかるので、目で見るより手で触ってヘラの位置にしつけ糸で印をしています。

きりじつけのやり方

ヘラの位置に2目落として印をつけていきます。

4枚の時は最初4枚一度に印をつけ、2枚ずつにそっと広げ糸と糸の間を切ります。

その後もう一度上からしつけ糸で2目落としで印をし、もう1回広げて切ります。

縫うための道具

縫い針(四ノ三、三ノ三)

四ノ三は絹針で細いです。

三ノ三は木綿針で太いです。

もしこの針が長いようでしたら四ノ二や三ノ二にすると良いです。

絹針のほうが細くて縫いやすいのですが、木綿針のほうが太くて針の穴に糸が通りやすいです。

昔お茶の先生の所へ行きましたら、新しい針全てを1つの糸巻に全部通してほしいと言われました。

針は木綿針だったので、一応先生に木綿針ですが良いのでしょうか?とお伺いをたてました。

それで問題ないとの事なので針に糸を通したのですが、先生は半襟をつけるために針を通してほしいと言うのです。

まだ若かったので絹ものだから絹針でないと・・・と思ったのですが、最近ようやく納得しました。

歳をとりだんだん目が厳しくなると絹針は糸を通しにくいのです。

木綿針は針が通りにくく固いのですが、穴が大きいので糸は通しやすいです。

どちらを重視するかになります。

縫い糸

ミシンで縫う時はシャッペスパンを使います。

手で縫う場所はポリエステルでも絹でも手縫い糸であればどちらでも良いです。

私は絹を使うことが多いです。

地縫いの糸と同じ色の糸でくけますが(縫い代の始末)襟のとじやその他に白い糸も用意しておきます。

晒(さらし)と新モス

どちらも和裁をするうえで大活躍の布です。

晒は肌襦袢やうそつき襦袢の身頃に使用します。

また浴衣の肩当てやいしきあて(お尻の下に裏からあてる布)に使います。

ただし浴衣か着物かわからないような生地には新モスを使います。

新モスはカラーの物もありますが白を使います。

両方ともすぐに使えるようにあらかじめ水を通しアイロンをかけて地のしを済ませておきます。

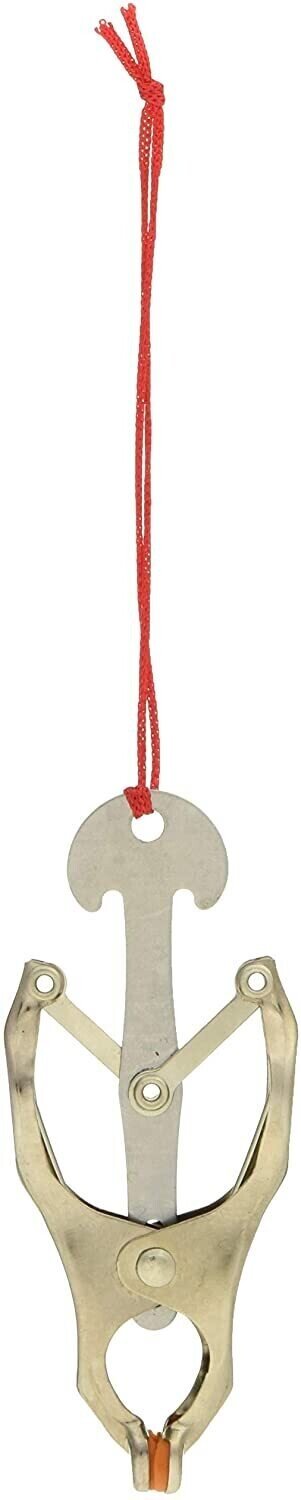

くけ台、かけはり

くけ台とかけはりをセットで使います。

くけ台はお尻の下、座布団の下に入れて動かないようにして使います。

かけ針はくけ台に穴があるのでその穴に紐を通して使います。

セットの紐は太くて使いにくいので糸を編んだものに変えています。

卓上型の物もあるのでそちらを使っても良いですし、大きなクリップで机に布をはさんで使う方も居ます。

とにかく単衣の着物は縫い代をくける(縫い代と表地を止める作業)部分が多いので専門の道具を用意しなくても代用品は必須になります。

使いやすさは専門の道具はプロも使うので使い勝手は抜群です。

ミシン

和の服は直線縫いがほとんどなのでこれほどミシンに適した服は無いともい言えます。

特に洋服生地で縫う場合はミシンがあると非常に楽に作業ができます。

もちろん手縫いでも縫うことはできます。

昔は全て手縫いでしたし高級品は完全手縫いになります。

ロックミシン

洋服生地で着物を縫う場合、布幅を反物の幅に裁断して縫います。

つまり本来布の耳を使えるはずなのに裁ち目になってしまう場合があります。

このような時、ロックミシンがあると非常に楽に作業ができます。

またロックミシン無しでも作る事はできますが、手で始末をしなければいけない場合もあるので、その分手間になります。

また厚めの生地を使う場合はロックミシンがあると縫い代の仕上がりが薄くすっきりと仕上げる事が出来ます。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

読んでいただきありがとうございます。 アトリエを無事引っ越すことが出来ましたが、什器等まだまだ必要です。 その為の諸費用にあてさせていただきます。