抽象芸術がわかるためには〇〇が必要!|芸術の認知プロセスから考える

みなさん、こんにちは。ぐりです。本を読むことで自分の考えを広げるために「読書思考文」を毎週投稿しています。

今回は、

『なぜ脳はアートがわかるのか 現代美術史から学ぶ脳科学入門』

を読みました。

この本では、脳(科学)×アート(人文)という一見関連性のない2つの領域が、還元主義的アプローチ(一つ一つのパーツに分解して調べることで、全体を把握しようする手法)という点において共通していることが示されていました。また、脳科学によって芸術作品の認知プロセスの違いなど人文学的でわかりにくかった芸術が理論的に解明されているのでおすすめです。

そこで、本著を用いながら、抽象芸術の素晴らしさをどうやったら理解できるのか思考してみます。

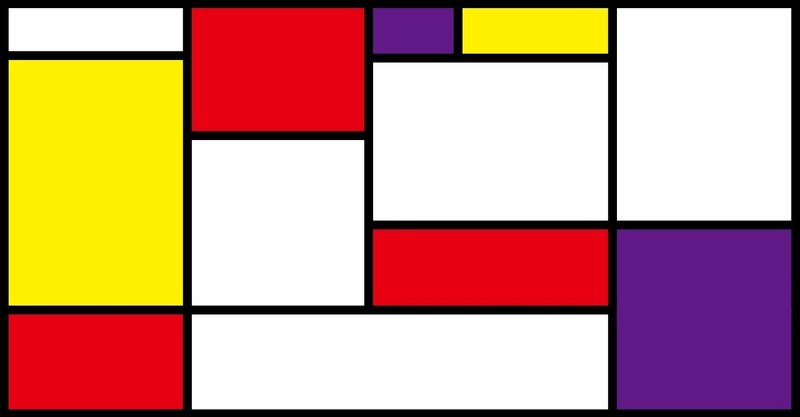

(ちなみにアイキャッチ画像は、デ・ステイルという手法を用いて自作しました!)

絵画は、解釈するもの

そもそ芸術作品の前提として、

芸術が芸術であるためには、人々が視る行為が必要になります。

絵画でいえば、カンバス上の何かを、意味のある絵画にするために、人々がそれを見て、私的に解釈しなければなりません。解釈の仕方は、人によって様々です。Aさんにはリンゴに見えても、Bさんには梨に見えるかもしれないというような感じです。Cさんは妄想を広げて「リンゴは、アダムとイブの禁断の実とよく言われるから、何か誘惑を暗示してるのかな?」とか思ったりしています。

このように鑑賞者自身の知覚と情動が関与することで、作品の解釈は無限大になります。この芸術に対する私たちの反応を鑑賞者のシェアと言います。

ここで、絵画を具象画と抽象画に分けてみましょう。

具象画は具体的な対象物を具体的に描いた絵画を指し、風景画や肖像画など様々です。もし、まるくてヘタがついてて赤色なモノを描いたとしたら、よほど下手な人でもない限り、リンゴだとわかってくれる、そういった絵のことです。

抽象画はその逆で、具体的な対象物を描かない作品です。もし、まるくてヘタがついているだけだったら、色がわからないので先述したように梨だと思うかもしれません。もし、まるくて赤いだけだったら、赤信号だと思ったりするかもしれません。リンゴを黒い〇だけで表したとすると、鑑賞者の中でリンゴにたどり着ける人は何人いるでしょうか(笑)

この2種類の絵画について、本著では以下のように述べられています。

抽象芸術は、私たちの脳が進化のプロセスを経て再構築できるようになったタイプのイメージ(ボトムズアップ処理)とは根本的に異なるイメージを解釈するよう、私たちの視覚システムに挑戦するのだ。(トップダウン処理)

つまり、具象画と抽象画を解釈するときのプロセスが違うということです。

具象画は顔認識などの生まれ持った計算ロジックを使って判断することが多いですが、抽象画は期待・学習などの認知プロセスに依拠する傾向にあります。

抽象画の解釈に必要なものは○○

先ほど、具象画と抽象画の解釈の仕方が違うことを少し触れました。

抽象画について、本著では以下のようにも述べられています。

哲学者のデイヴィッド・ヒュームは(中略)「心の創造的な力とは、諸感覚と経験によって与えられたもろもろの素材を組み合わせたり、置き換えたり、増やしたり、減じたりする能力以上のものではない」美術史家のジャック・フラムは、抽象のこの側面を「真実に対する新たな要求」と呼んでいる。

抽象芸術は写真のように事実をそのまま収めることはありません。少なからず、鑑賞者の情動や想像力を必要とします。

つまり、抽象芸術は鑑賞者の創造力に負荷をかけることになります。

そして、創造的な力とは、素材を自分の知覚や情動を使ってアレンジする力です。

逆に言えば、経験がなければ素材がないわけですから、芸術の魅力を感じるレベルまで行きついていないことになります。

つまり、抽象芸術の良さをわかるためには、経験を積むことしかないのです。(この経験というのは、芸術だけでなく幅広い学び・教養のようなものを指しています。)

経験によって得た学びの引き出しを数多く手にすることで、絵画に対する解釈の幅も広がっていくということです。

また、リンゴを思い浮かべてみてください。

「リンゴだ。おいしそうだ。」

としか思っていなかったAさんが、物理学を学ぶことで、

「ニュートンは、リンゴによって万有引力の法則を発見した。リンゴは知性の結晶だ!」

と思うようになるかもしれません。

黒い〇を思い浮かべてみてください。

「りんご」としか思えなかったAさんが、日々の経験の中で

「正解」とか「快晴の地図記号」とか様々な解釈するようになったり、円の形から連続性や永遠を感じることもできるようになるかもしれません。

つまり、幼少期には生得的なボトムズアップ処理しかできませんが、成長していくことで学習的なトップダウン処理による解釈ができるようになっていくということです。

抽象画に正解はない

ここで大事なポイントがあります。

それは、

「抽象画に正解はない。」ということです。

厳密に言えば、作品の解釈に正解がありません。

抽象芸術を作ったアーティストの中には、タイトル名に感覚を左右されないようにナンバーをつけたり、題名なしにしたりする人もいます。

これは、鑑賞者が各々どう思ったかを重要視しているからです。

つまり、私がリンゴを描こうといて黒い〇を描くことよりも、鑑賞者が黒い〇をみることで永遠を感じたりすることのほうが大切だということです。

それでも抽象絵画を解釈するのが難しい方もいると思います。

そんなときは、一つの解釈の仕方として、絵画の文脈を知る、つまりは作者の人生について知ることをおすすめします。

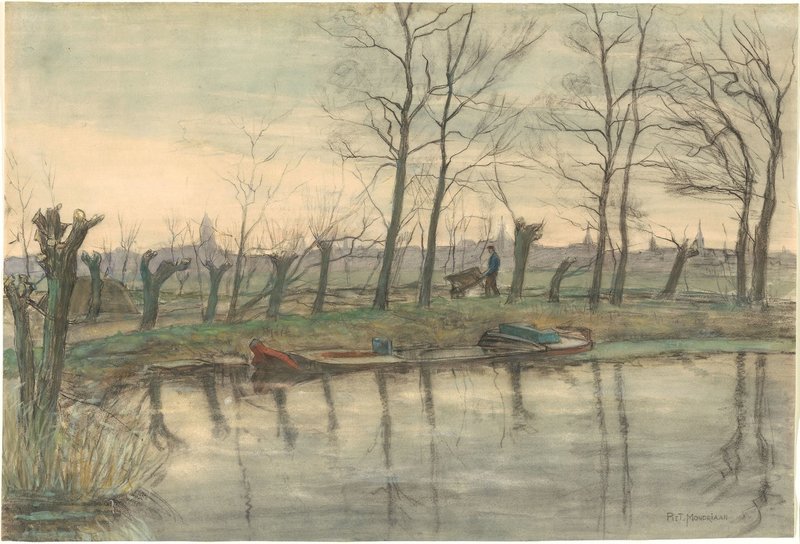

例として、ピエト・モンドリアン(1872~1944)の作品を見てみます。

まずは、

1899年の絵画作品 "Amsterdam Skyline Viewed from the West"

Piet Mondrian, "Amsterdam Skyline Viewed from the West"(1899), Watercolor, gouache, and fabricated black chalk, with erasures, on cream wove paper, 399 x 588 mm (image gift of Dorothy Braude Edinburg to the Harry B. and Bessie K. Braude Memorial Collection

続いては、、、

1921年の作品 “Lozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray”

Piet Mondrian, “Lozenge Composition with Yellow, Black, Blue, Red, and Gray” (1921), oil on canvas, 60 x 60 cm (image gift of Edgar Kaufmann, Jr.)

28年間の作品の変わりように驚愕される方が多いのではないでしょうか。

元々、自然を中心とした具象画を描いていたモンドリアンでしたが、1912~14年のパリ滞在時にかの有名なピカソのキュビスムに影響され、抽象芸術作家に転身しました。

モンドリアンはその後独自の手法で作品を展開し、色は6色まで+垂直線を用いる、デ・ステイルというスタイルの生み出しました。このような彼の芸術は、新造形主義といわれるようになりました。

このエピソードを聞いた後に作品を見ると、確かにピカソっぽいなと思う人もいるのではないでしょうか。彼の作品は極端にいえば、ピカソが肖像画と幾何学を組み合わせ描いたものから、肖像画(具象画)の部分を取っ払ったようです。

このように、作者の背景を知ることは、作者の作品に対する意図を想像しやすくなります。その想像は作者の人生に依拠したものにはなりますが、自分で考えるプロセスには何ら変わりありません。「私だったら...」とか「作者が現代に生まれてたら...」とか様々な妄想をしてみるのも鑑賞の仕方として大事だと思っています。

また、実は絵画は現実をそのまま収められる写真という新たなテクノロジーの発達により、具象画ではなく、絵画でしか表せない抽象画が多く描かれるようになりました。このような美術の歴史を知ることも解釈の幅を広げるきっかけになるでしょう。

作者の人生や、美術史について関心を持ってみることが、解釈の幅を広げることにつながるでしょう。

まとめ

将来的にもVRやメタバース(ネット上の仮想世界)などリアルを追求することが多くなる一方で、芸術はそのような社会とは切り離され、ますます抽象的になっていくものも増えると考えています。

芸術はすべて鑑賞者の解釈が必要であり、特に抽象芸術は鑑賞者の知覚や情動に負担をかけます。しかしながら抽象芸術には正解がありません。皆さん一人一人が、自分の経験から得た引き出しを使って、アレンジすることが大事なのです。

そのように芸術を通して、自分と向き合うこともできると思います。

今、東京国立近代美術館や国立西洋美術館など多くの美術館にて、ストリートビューで作品を見ることができます。この機会にぜひ芸術鑑賞をしてみてくださいね。

以上、「抽象芸術がわかるためには○○が必要!|芸術の認知プロセスから考える」でした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※ちなみに、作品についてですが、CC0ライセンスの作品やパブリックドメインの作品は無料でダウンロードが出来て、商標利用や二次利用が可能なので、アイキャッチ画像など使ってみるのもおしゃれだと思いますよ!

[今回利用した、シカゴ美術館のURL ↓↓↓]

【参考文献】

エリック・R・カンデル(2019)『なぜ脳はアートがわかるのか 現代美術史から学ぶ脳科学入門』, 青土社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?