【Tech未経験から半年でAIを活用したアプリを開発!】チームで企画からマネタイズまで一連の流れを実践!

この受講者の声シリーズでは、Tech0を通じて何を得られるか、どんなコミュニティなのかをお伝えしていきたいと思います。

Tech0の授業では基礎学習のStep1~Step2の後、Step3でアプリ開発に挑戦してもらいます。今回ご紹介するのは、そのチーム対抗開発において、AIを活用した特許調査検索アプリを作成し、見事準優勝に輝いた4名です。開発中の役割分担や、Tech0を受講して良かったことなどについてお伺いしました。

お話を聞かせて頂いた受講者の皆様

山﨑亮太さん:

Tech0 3期生。大建工業株式会社 製品開発部門を経て、現在はマーケティング部に所属。DXに携わり、CRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)といったデジタルを通して、顧客の管理・育成を担当。

坂川泰章さん:

Tech0 2期生。パナソニック エナジー株式会社 研究開発部所属。電動アシスト自転車の充電バッテリーなど、バッテリー関係の機構部品の開発に携わる機械系エンジニア。

前田裕さん:

Tech0 3期生。ソニー株式会社での商品開発を経て、現在はベンチャー企業であるサイファ・コア株式会社に勤務。執行役員として主に商品開発を担当。

木添博仁さん:

Tech0 2期生。アサヒビール株式会社 研究企画部門所属。DXにも携わり、ナレッジマネジメントとして社内の研究報告書や企画書を検索できるシステムの開発・導入を担当。

※現在、Tech0のカリキュラムでは同期生内でチームを組みます。

💡この記事はこんな人におすすめ💡

プログラミング・ビジネス視点のデジタル・最新のテクノロジー

全てを学べるのがTech0だった

ーー Tech0受講のきっかけを教えてください。

山﨑さん:会社がpoint0*1に参加していまして、Tech0代表の濵田さんからのアナウンスによってTech0の存在を知りました。私は元々、製品開発に携わっていたのでITの知識がそこまで無いなかでデジタルマーケティング部門に異動となりまして、データベースやWebサイトの発注の際に困ることもありました。SEから『料金はこれだけかかる』、『追加でこんな要件がある』と言われても、言われるがままになっていて。テクノロジーの知識をつけてこの状況を変えたいと思っていたことと、自分の市場価値を考えた時にビジネス×デジタルは面白いなと感じて受講を決めました。

坂川さん:もともと学生の頃にプログラミングは少し触っていて、業務でプログラミングに触れることはないけど、研究開発を担当しているため色々なデータを扱うことから、データ分析に活かせるPython*2を学びたいと思っていました。ただ、独学じゃなかなか体系的に学べずに断念していたんです。そんななか、会社の同期から受講のお誘いがあり、良い機会だなと思って参加しました。

木添さん:私も山﨑さんと同じく会社がpoint0に参加していたので紹介があり、もっとビジネスに活かせる視点でテクノロジーを学びたいなと思って受講することにしました。2~3か月ぐらい独学で機械学習について勉強したこともあって、Pythonは書けたけどあくまでデータサイエンティストとしての知識で、アプリを作るなんて今回が初めてでした。

前田さん:以前通っていたビジネススクールの卒業生用Facebookのグループ内で、Tech0の案内があったことがきっかけです。前職で長年、組み込みソフトウェアのエンジニアでしたが、Pythonは全然分野が違う上に最近のソフトウェアについては知識が無かったので学びたいと思いました。それと今まさに業務でアプリ開発にも関わっているので、自分でも作れるくらいになれたらいいなと思いました。

*1 point0:大企業連携によるオープンイノベーションを志す事業共同体。

*2 Python:プログラミング言語の1種。機械学習等のデータ分析も行える。

もっと効率的に調査できるのでは?

思い付きから企画書を作成

ーーアプリ開発の経緯を教えてください。

山﨑さん:ビジネスのアイディアを考えて企画書を作成し、チームメンバーを募ろうというカリキュラムがあって、このお題目を与えられた時に、『そう言えば、今はChatGPTとか便利なものが出てきているけど、特許調査はどうなってるのかな』と気になりまして。7~8年前に製品開発を担当していた頃、特許文献をチェックする機会が多かったんです。それで社内の知財担当に聞いてみたけど、当時と調査方法がそんなに変わってなくて。今ならもっと効率的にできるのではないかという思い付きから膨らませて、実装できるかは一旦度外視して企画書を作成しました。

坂川さん:私は業務でちょうどその時期に500件ぐらい特許調査をしないといけなかったので、山﨑さんのアイディアに便乗しました。精度よく簡単に調査できたら嬉しいなあと。

前田さん:他の企画書と比べて、これが一番面白そうだと感じました。AIが絡んでいる特許調査アプリというのはまだ他にないでしょうし。技術的な面とビジネス面の両方で興味を持ちましたね。

ユーザーインタビューを通じて顧客価値を探索

ーーアプリ開発における、皆さんそれぞれの役割を教えてください。

山﨑さん:4つの役割はカリキュラムの中で指定があって、話し合って決めました。私が発案者なことからチームリーダーのPdMを担当、坂川さんがUI*3・UX*4を担当し、木添さんがプログラミングを実際に行うTech担当で、前田さんが収益化にどうやってつなげていくかのBusiness担当でした。

坂川さん:最初のステップは僕の担当でして、ペルソナ(ユーザー)の想定から始めて、どこに悩みを持っていて、どうしたら嬉しいのかカスタマージャーニーを考えて、仮説作りを進めました。最初は自分のように企業の中で特許調査に関わる人を想定していたんですけど、調べてみると企業での特許調査は知財部門に依頼することが多いんですよね。なのでそこからターゲットをずらして、知財部門に頼れない人はどういう人たちかなって考えまして、そこが少し大変でした。

山﨑さん:そこで、個人発明家と言われる方々をターゲットにしようとなりました。主婦発明家とも言われますが、100均の便利グッズですとか、そういうものを発明して企業に売り込む方々なら、知財部門も無く、特許の検索方法にもあまり詳しくないのではないのかなと。

木添さん:特許検索はキーワードの入れ方やフィルターのかけ方が大変で、やったことない方だと本当に難しんです。私や坂川さんのように製品開発に携わって、たまに特許に触れる人間でも、特許検索は難しいんですよ。

山﨑さん:カリキュラムではターゲットを絞った後は、ニーズ調査としてインタビューをするのですが、個人発明家をどうやって見つけようかと思っていたら、前田さんのお知り合いにいて(笑)。

前田さん:知人の個人発明家にインタビューをして、内容をチームにフィードバックする、を繰り返しましたね。

木添さん:個人発明家の方が検索する時にここで困るよねということが分かってきて、ならこういう機能があるといいよね、と色々が出てきました。じゃあ実際に解決できるのか、要件を洗い出しつつPythonのコードを調べて実装していきました。アプリのコンセプトは、誰でも特許調査ができることです。そこでAIを使って、自分のアイディアを入力するだけで、過去の特許に似たものがないかを簡単に調べられるようにしました。

前田さん:私が担当したマネタイズのところは、最初は広告モデルを考えたんですけど、アクセス数の予想等から収益化が難しそうで、サブスクにするかなど最終的には決まっていません。少なくとも広告モデルではないことは分かりました。それに、個人発明家がターゲットなので高額だと購入してもらえません。ここも個人発明家の方々数名にインタビューさせていただき、妥当と思われる金額見えてきました。また、個人発明家にニーズがあることもインタビューで分かったので良かったです。

山﨑さん:企画書としてアイディアを出したものの、私一人だと絶対に開発できなかったです。メンバーに恵まれました。

*3 UI:User Interfaceの略。製品やサービスとユーザーとのインターフェース(接点)の全てのこと。Webサイトにおいては主に見やすさや操作性などを指す。

*4 UX:User Experienceの略。製品やサービスを通してのユーザー体験のこと。

完成するまでは紆余曲折

それでも楽しみながら開発できた

ーー アプリ開発で大変だったこと、楽しかったことは?

前田さん:大変だったことはほとんどなくて、Tech0全体としてそうなんですけど、最新のプログラミングに関する情報やディープラーニングが裏でどういう仕組みになっているかなど、開発知識を得られて私は楽しいことばかりでした。

木添さん:ひたすらコードを書かなくてはいけないのは大変でした(笑)。検索というとGoogleのように検索窓にキーワードを入れることを想像されると思いますが、今回開発したものはアプリ側でかなりサポートをしていまして、裏でChatGPTなど生成AIを動かすことで、出てきた結果をユーザーが解釈しやすいように変換して表示し、そこからまた検索結果に反映させています。かなり裏側の構造が厚めな設計になっていたので、AI周りのコーディングが大変でした。他のどのチームよりも2倍ぐらいの量のコードを書いてたんじゃないかな。

山﨑さん:このアプリの特徴でもあるんですけど、キーワードを自分でカスタマイズできて、特許コードなどの分類ではなく、キーワード単位で検索できるようにしました。このアイディアも、個人発明家の方へのインタビューで頂いたアイディアです。

木添さん:そこに落ち着くまでは、インタビューを踏まえて毎週のようにUIや方向性が変わっていたので、コードも毎週アップデートさせなくちゃで、右往左往していましたね。そのおかげで最終的にとてもいいアプリになりました。

坂川さん:実際にアプリが動いているところを見たときは、やってて良かったなって嬉しかったです。作業は確かに大変でしたけど、メンバーに技術系が揃っているからか、新しい知識や学びを楽しみながらやってたなって思います。

ベンダーとスムーズにコミュニケーションが取れるように

さらに興味対象も広がり成長を実感

ーー受講前と現在では、どのような変化を感じていますか?

山﨑さん:1年前はほぼ知識ゼロの状態だったわけですが、HTMLのコードを書くことから始めてアプリも開発し、システムの裏側はこうやって動いてるんだなって、ある程度イメージできるようになりました。業務で関わるベンダーさんから『この分野詳しいですね。スムーズに進められて助かります』と言われて、自分の成長を実感できて嬉しかったです。

前田さん:簡単なアプリなら開発できるようになったので、当初の受講目的は達成しました。そして、業務でアプリ開発を企業に依頼する際に、エンジニアの言うことも分かるしこちらから提案もできて、会話しやすくなりましたね。

坂川さん:僕の場合はプログラミングスキルを身に付けたくて受講を開始したけど、アプリ開発でユーザーインタビューの結果を反映させていくというサイクルを繰り返したことで、UXの部分に興味が沸きました。Tech0でもテクノロジー・ビジネス・デザインと3つの要素を掛け合わせて新しい人材を育てましょうと言ってるけど、そのデザイン要素をもっと勉強したいなって思うようになりました。そこを勉強すれば本業の製品開発において、お客さんがどんなデザインだと喜ぶかという観点で、新しい方向性が見えてくるんじゃないかなと思います。

木添さん:坂川さんと同じようなことを私も感じています。私はメーカー勤務なのですが、モノを売るだけでなく、売るために会社として何をしていくべきか、会社としてのUXって何だろうって興味を持ちました。

Tech0なら視座の高い熱い仲間と出会えて

ビジネスでの活躍の場も広がる

―Tech0の受講を検討されている方へメッセージを。

木添さん:『テクノロジーを学ぶ』と聞くと気後れするかもしれませんが、テクノロジーをどうビジネスに活かすかに興味がある人にはぜひ受講していただきたいです。ここで学べば、社会で活躍できると思います。

前田さん:Tech0は単なるプログラミングスクールではなく、PdM(プロダクトマネジャー)の視点を学べます。文系の人も多いですし、年齢も様々なので色んな人がいるという意味でも他のスクールにはない魅力があります。現在私はTech0を辞めているんですけど、その後もチームメンバーとアプリ開発は続けていまして、刺激をもらえる仲間ができました。プログラミング以外にも得るものが多いところがおすすめです。

坂川さん:テクノロジーは敷居が高いように感じるかもしれませんが、コツコツ学べば意外と身に付きます。実践を通してコツコツ学べられるTech0の環境を、僕はありがたいと感じています。熱い仲間も集まりますしチーム開発も経験できるので、ぜひ参加してください。

山﨑さん:実のところ、会社では同じ熱量で取り組める人って意外と少ないですよね。Tech0に参加している人は、学びに時間を割いているだけあって視座が高いです。私は初めてチームワークの楽しみを知ったようにさえ感じています。Tech0はビジネスにテクノロジー要素を掛け合わせた非常にユニークなコミュニティです。今後のキャリア形成に必ずプラスになると思うので、ぜひ一緒に頑張りましょう。

まとめ

今回はプログラミング初心者が半年後にAIを用いたアプリ開発されたメンバーにインタビューを行いました。

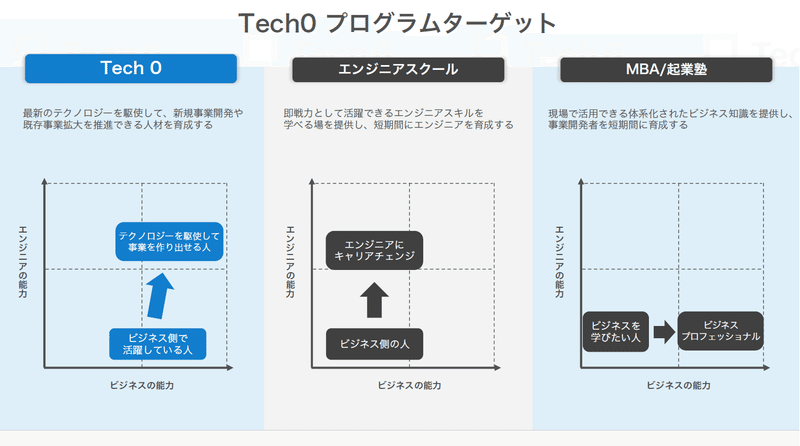

Tech0では、本業の業務に活かすためのIT知識を身につけていくだけではなく、キャリアとしての選択肢を広げることも可能です。テクノロジーを駆使してキャリアを変える、日本を変えるというメッセージをもとに活動を続けるTech0では、随時参加する方を募集しています。

「ITスキルを学びたいけど、どうしたらいいのかわからない」

「システムを外注しているが、想定していたものと違う」

「新たにDX担当になったけど、何をしたらいいの?」

といった悩みを抱えている方は、Tech0のブートキャンプで、ともに学んでいきませんか?

同じような悩みを抱える仲間と一緒に学べる環境は、とても力強いものです。1人ではできなかったことも、仲間がいればモチベーションにも繋がります。少しでも気になった方は、ぜひTech0活動をチェックしてみてください。

あなたのご参加を心よりお待ちしております!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?