アゴラを乗せたタンポポの種はどこへ

こまばアゴラ劇場が明日で閉館される。

こまばアゴラ劇場サヨナラ公演、明日5/15大千穐楽を迎えます。明日も混雑が予想されますので、お時間に余裕を持って、お越しください。お席には限りがございます。ご予約をキャンセルされる場合は青年団までご連絡をお願いいたします。

— 青年団 SEINENDAN (@seinendan_org) May 14, 2024

ご来場をお待ちしております。https://t.co/0OmfZrRakQ pic.twitter.com/oi7m12pNA3

演劇に縁がなかった自分。偶然、近所の縁で知り合った演劇ご夫妻のお陰で、アゴラ劇場にも数回行くことがあった。

都内なら自転車で行きたいところだが駒場は行きにくく、山手線の駅から歩いて行った。

近所には商店街が残っていて、「キッチン南海」もあり、食べに行くと店主が「平田オリザさんとか、良く食べに来るよ〜」と言っていたのが忘れられない。

最初に行ったのが、タニノクロウさんの「ダークマスター」。

アゴラ劇場の一階には、演劇が始まるのを待てるようなスペースがあり、そこに演劇に関する本がたくさん並んでいた。

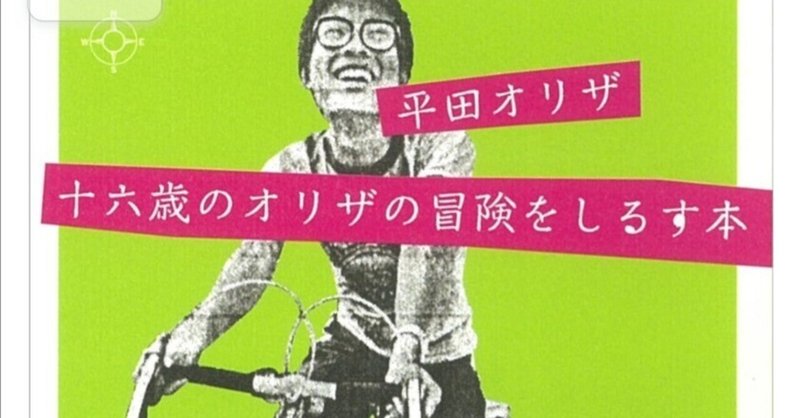

私は、ご縁で知り合った人の演劇だけを観るぐらいなので、演劇論とか分からないなあ、と眺めていると、驚きの一冊が。

これは見過ごせない。

日本の演劇界に君臨されるかたが16歳で自転車で世界一周をしていた?

演劇と自転車ツーリングって、つながるの?

あまりに奇想天外。

この本をアマゾンで探して買う。

高校生になってすぐに休学して、親の反対を押し切って、自転車で世界一周するなんて…

それも生まれ育ちが、劇場の近所?

その本が届いて読むと、これまた、とてつもない。

当時の日記や手紙、外国にいる平田オリザさんと日本にいる仲間や親との海外文通を、そのまま転記されている部分が多く、読んでいて恥ずかしくなるくらい、高校生のエモさが全開だ。

でも、それが素晴らしい。みんなそうだった。

ネットもなく、国際電話をほとんど使えない時代に、各国の日本大使館あてに手紙をやり取りする、黄金のあおくさい友情と言葉、そして青春、。

途中で、ヨーロッパで出会った日本人サイクリストに、「クールガイ梶」さんの名前が出てきたのもびっくりした。

私が海外自転車ツーリング情報交換のクラブでお世話になった大先輩と会っていた記述があった。

梶さんとは↓

本を読み終える。

平田オリザさんは高校1年生にして、地球という惑星を舞台に一芝居打ったんだ、とスケールのデカさに呆然とした。

その本を読んでから長い月日が経った。

自分の子供の学校の公開授業を見たり、学校に通うようになってからの子供の変化にモンモンとしたものを親として感じていた時、平田オリザさんや鴻上尚史さんなどが、学校教育に演劇の手法を取り入れる活動をされていることを知った。

演劇そして対話をどう教育に活かすか、という本を読んだ。もし、こんな授業が小学校にあったら、れば。

最近、自分の地元で活動している演劇の方々が、平田オリザさんやアゴラ劇場と深い関わりがある、と知った。

そして、アゴラ劇場が閉館になる直前のシンポジウムの司会者は、毎週のように天ふじの前を歩いているまだ二十代の人だった。茶髪どころか、蛍光色みたいな髪の色で、昭和な煙草をくわえ、下駄を履いて時に猫背で歩いている年齢不詳な…

私は、つい最近、彼らの即興劇で、その人の即興が面白くて笑い転げたばかりだ。

そのシンポジウムの音声は、ユーチューブで聞くことができる。

このシンポジウムには、平田オリザさんは出席していない。

アゴラ劇場を支えてきた若きスタッフ達で語るシンポジウムだ。

この劇場の意義、無くなるインパクト、様々なことが語られる。

この劇場が大切だった人達の喪失感の大きさを理解するのは私のような門外漢には、全くを持って不可能だ。

しかし、それでも感じたことはある。

高校1年生にして、親の反対を押し切って自転車で世界を一周したオリザさん。

その人だからこそ、こんなに若い人達にこまばアゴラ劇場の運営を大きく任せていたのでは。

いつかは閉館しなければならない可能性もある、といつからか考えていただろう。

それでも、彼等に任せていたというのは、しっかりここで経験を積んで、アゴラ劇場がなくなっても、自分たちの思うところへ行って、そこで次の演劇の時代を作って欲しい、という願いがあったんではないか、と勝手に思っている。

今度旅をするのは、彼等なんだ。

ふと考える。

アゴラってなんだ。

AGORAは、ギリシア語で、『ひろば』という意味。

『古代ギリシアのAGORA(ひろば)では、さまざまな人々が集まって、

世間話から政治までを語り合ったという。

昔、日本にも、縁側や井戸端があった。

そこで人々は、言葉を交わしながら自分たちの生活を見直し、語り合った。

アゴラを尾久語に翻訳するとと、おぐセンターではないか。

対話の生まれる場所。

オリザさんが飛ばしたタンポポの種達は、どんなところに着地して、次の花を咲かせるんだろうか。

天ぷらの油が邪魔をしないことを祈りつつ。

飲みすぎたので寝ます。

おやすみなさい。