『東洋医学臨床論』5関節痛

関節痛は、臨床的にも非常に遭遇しやすい疾患ですし、現代医学的な内容は国家試験でもかなり出題されることが多いので、局所に関する知識は非常に大切になります。

東洋医学では、今まで運動器疾患に対しては明確に書かれていませんでしたが、「痹証(ひしょう)」と「経筋病」でのまとめ方になっているので、運動器疾患を考えやすくなったのではないでしょうか。

1.概説

(1)現代医学

関節痛は、関節を構成する、骨、筋、人体、腱などに痛みや腫脹が生じる疾患になり、多くは慢性的な疲労や加齢で生じることになります。

関節痛を生じる代表的な疾患は、自己免疫疾患もあるので、痛みの状態、関節の変形、体調などに変化が生じることもあります。

(2)東洋医学

東洋医学では「痹証」としてとらえていくことになります。「痹」は「風寒湿」が「つまって通じない」ものであり、気血が流れないことで「不通則痛」「不栄則痛」になります。

(3)注意を要するもの

・関節リウマチ:朝のこわばり、末梢の関節で左右対称

・全身性エリテマトーデス(SLE):蝶形紅斑(顔面皮膚症状)、発熱

・ベーチェット病:口内炎、外陰部潰瘍、皮膚症状、ぶどう膜炎

※関節リウマチ、SLE、ベーチェット病は自己免疫疾患であり、関節痛も生じるので、なかなか改善しない関節痛は自己免疫疾患が関係することもある

2現代医学

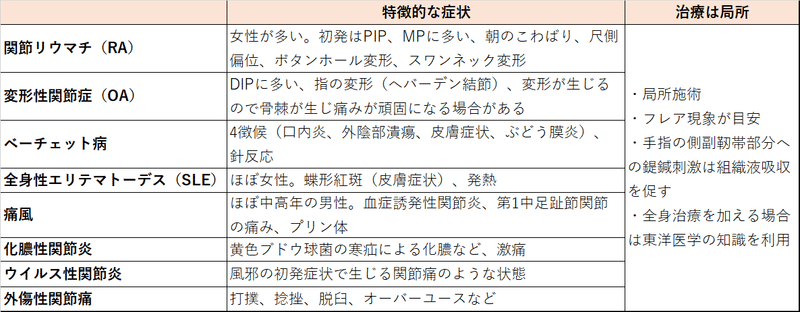

臨床的には、RAとOAの鑑別が非常に重要になりますが、初発症状のときだと、OAでも朝のこわばりが生じるので見分けるの難しいところもあります。

鍼灸治療は継続していけば、痛みは軽減していくはずですが、全く変わらなかったり、悪化していく場合は、疾患や骨折を疑う必要があります。

ベーチェット病やSLEも診ることがある疾患でもありますが、治療院によってはほとんどみることもない疾患にもなります。

痛風は典型的なのでしっかり覚えておきたいところですね。化膿性関節炎、ウイルス性関節炎は国家試験での出題はかなり低い傾向ではないでしょうか。

外傷性関節痛はスポーツ疾患として出題されることも多いので、各種目特性も抑えておきたい分野になります。

3.東洋医学

・基本は疏通経絡、止痛であり、患部や周辺、経絡の流注を用いる

・関節は東洋医学的には「筋・骨」であり、痹証は筋・骨の病変なので、陽陵泉(筋会)、大杼(骨余)、懸鍾(髄会、髄は骨を滋養)が効果的。

・寒証に対しては陰陽の根本の腎を用いる

・熱証に対しては大椎や曲池への刺絡も効果的

・補益精血は補腎填精、補益肝血とも言える。

4.生活指導

(1)現代医学

・安静と保温

関節を動かして負担をかけないようにし、保温することで血流増進させる。急性期の場合は冷やすことが大切になる。

・関節の拘縮予防

痛みにより関節運動が低下して拘縮してしまうので、痛みが軽減しているときは、関節可動域拡大させることを意識する。

(2)東洋医学

・患部に風が当たらないようにする:風邪(ふうじゃ)に注意する

・身体を冷やし過ぎない:寒邪に注意する

・暴飲暴食、偏食をしない:湿の発生、湿の摂取に注意

・適度な休養をとる:身体を回復させる

最後まで読んで頂きありがとうございました! 頂いたサポートは、有益なコンテンツ作成に役立たせて頂きます。 無料でできる「スキ」や「シェア」でも、私へのサポートにつながります。