2023年7月の(音楽とかの)こと

先月のことを書かずに飛ばしてしまった。

週末① (7/1, 2)

友人に誘われ伊東の海でダイビングをした。一からレクチャーを受けてライセンスを取ったとき以来、実に4年振り。

金曜の夜に海老名に住む友人の家までわたしともう一人が移動。日付を回ってから束の間の睡眠の後、4時起きで出発。友人と同じ会社でダイビングインストラクターの資格を持つおっちゃん(敬意をもって)に迎えに来てもらう。このおっちゃんには往復の運転から、機材等のレンタル、水中でのお世話(してもらわないとごく真剣に死ぬ)まで、何から何までお世話になった。なので、たとえ高頻度でウインカーを出さなくても、せっかちだからと言い訳して信号が変わる前からジリジリと前進する割には、高速道路を法定速度より10~20 km近く下回って走ろうとも(しかも割と追い越し車線にいるのでシンプルに迷惑と言えるだろう)、寛大な心、感謝の心を持って後部座席でニコニコしている他無いのである。(帰り普通に走ってれば1時間は早く着いたと思いますが!!)

朝早くビーチに着いて雨の中準備。久しぶりにウェットスーツや機材を装着し、プールで最低限の確認をする。けっこう不安。一本目を潜る。一つポイントというかコツを忘れていて、かつ浮力を調整する感覚を取り戻すまでバタバタしたが、無事生還する。休んで2本目はそれなりに落ち着いた状態で楽しんだ。

22時近くに友人宅まで帰還。寝不足と疲労でとっくに限界を迎えながら2時近くまでビールを飲みボードゲームやみんなのゴルフに興じる。

死んだように寝て翌朝だらだらして昼前、友人が先週東京湾で兄と大量に獲ってきたというホンビノス貝を焼いて食べた。ハマグリに肉薄する食べ応えでとても美味い。より有名な貝とかになると密漁になってしまうが、ホンビノス貝は勝手に獲ってもまだセーフらしい。

その後昼過ぎに厚木へ繰り出しホルモンを食べて飲んで、ヘロヘロになって夕方帰着。この数年の中で5指は固いインパクトのある休日であった。

週末② (7/8)

FESTIVAL FRUEZINHOのために昼頃立川ステージガーデンへ。

ホール最後方の開け放たれた吹き抜けエリアで、風を感じながらぼんやりと青葉市子を観る。前方に移動してイ・ランのステージ。ライブを観るのは2019年、柴田聡子とのソロ編成での2マン以来。

イ・ランの歌唱が湛えているニュアンス、その豊かさが全てである。抜けのよさ、ハートにダイレクトに届くようなその強度と通底するブルース。驚きと、しみじみとした喜びを感じながら見守った。2016年リリースのアルバム『神様ごっこ』と2021年リリースの最新作『オオカミが現れた』からの楽曲をバランスよく組み込んだセットリストも素晴らしく次に何が来るのか最後まで楽しみなステージであった。『神様ごっこ』はしばらく聴いていなかったのだけれど、序盤に「私はなぜ知っているのですか」→「笑え、ユーモアに」→「家族を探して」と続けて聴いて本当にいい曲しかないんだなと久しぶりに思い出した。「笑え、ユーモアに」、まさか聴けるとは思わなかったな。詞の日本語訳を映す演出もよく効いていた。

すっかり満足した状態で外でビールを飲み、喋り、転換待ちをし、Bala Desejo、Sam Gendel, Benny Bock & Hans Kjorstadのトリオ演奏と順に観る。Sam Gendelがあそこまでサックスを吹かないとは思わなかったし、今鳴っている音がどこから出ているのか分からない時間が多く、集中力を保つのに少し難儀した。

ラストは楽しみにしていたAmaro Freitas。あの場の誰もが驚愕したであろうプリペアドによってパーカッションのような音色を生み出したパートを始め、打楽器的なアプローチが前面に出る刺激的ピアノ演奏。その反面非常にリリカルな表情も兼ね備えていて、ライブとしての充実度が圧倒的なステージだった。ピアノという楽器が弦楽器と打楽器のあわいにあるというプリミティブな構造のことをこんなにも自然に意識させる演奏もそうそうあるまい。やはりピアノはおもしろい。5月に観たSlawek Jaskulkeの公演も時折回想しつつ思う。

週末③ (7/15, 16, 17)

15日土曜の朝に東海道新幹線へ乗り込み大阪へ。音凪が企画する麓健一と澁谷浩次 (yumbo)という夢の2マンを目撃するためである。

両者の2マンは昨年の10月にも七針であったのだけれど、当時わたしは麓健一というSSWにまだ "出会って" いなかったものだから、本当に惜しいことにうっかりスルーしてしまったのです。今年の1月、最新作『3』を含む麓健一の音楽に出会ってからは、あの10月を何度も悔やんでいたわけですが、こんなにも早く夢の2マンのリプライズが企画されるとは思ってもいなかったので目を疑ってしまった。音凪さんには感謝してもしきれません。

昼大阪に着いてから、無性に気分だった串カツを食べて、心斎橋のレコード店Redborn Recordsを覗いたりぶらぶらして、会場の雲州堂へ。

まずは澁谷さんのステージ。この日は「強い風」、「スズメバチ」とyumboの2ndアルバム『明滅と反響』の曲の美しさにハッとする日だった。yumboの曲を澁谷さんのソロで弾き語りで聴くというのは、よりプリミティブな楽曲の魅力に気づかされることも多くいいものなんですよね。澁谷さんのステージ中早くも麓さんを呼び込んで、ソロ作から「Lots of Birds」、そしてyumboから「来たれ、死よ」。「Lots of Birds」では流麗なフルート、そして「来たれ、死よ」ではノイジーでインプロ的なギターが麓さんによって重ねられる。

後半は麓さんのステージ。ルーパーを駆使してエレキギターを立って弾き語りするスタイルが格好いい。最新作収録の「Spaceship」から始まり、終盤の展開をショートカットして全曲大好きなアルバム『COLONY』から「ピーター」に繋ぐ冒頭2曲で、間違いなく生涯でベストに近いライブ体験だと思い、最後まで瞬間を噛みしめるように聴いた。「ポテチン小唄」を挟み、これだけは聴きたかった名曲「幽霊船」。音源よりもテンポを上げて畳みかけるように進む演奏。ドラムやベース、ピアノといったリズムパートがオミットされているのが抜群に効いていて麓さんのギターと歌に力づく(でもニュアンスはふわふわと浮遊するようでもある)で引っ張られていくような感覚が心地よかった。それにしても麓健一の歌がここまですごいとは思わなんだ。音源よりもつんのめるような歌い方、そして聴こえ方はごくナチュラルだが、極めて精密にコントロールされているような発声は素晴らしくセクシーで格好いい。「天才だ」としみじみ思った。「杖」、澁谷さんと共に「余りに短い」、「戦火の中を -2022-」(豊田道倫カバー)とやったところで、ギターのシールドを挿入するジャック部がギター内に引っ込んで接続できなくなるという見たことがないトラブルが発生する。一時ステージを中断して修理作業。麓さんのギター演奏が殊に素晴らしかったこともあり、ライブならではのハプニング的な呑気な捉え方はできず、ここでギターがなくなったらどんなに無念かと真剣に祈るように見守った。何とか修理して「椿事」、「Pentagon」と最新作から2曲披露して、第3部の澁谷さんとの共演パートへ。10月の七針で披露されたという2曲に加えて、今回のために作られた2曲、計4曲の共作曲を全員に配布された歌詞カードを眺めながら聴く。「体」、「悪い煙」、「Miss Adventure」、「Stardust」とあった4曲の中では、わたしは麓さん作詞、澁谷さん作曲の「Miss Adventure」が特に好みだった。

さらにここからアンコールというところでまたもや麓さんのギターが同じトラブル。残り時間も少なかったので、ギターレスでyumbo「歌の終わり」を演って終演。ギターレスでも麓さんと澁谷さんのユニゾンをはじめ素晴らしい演奏だったが、この日のためにyumboの皆木さんからコツを教わってきたというギターがここに加わっていたらどんなに素晴らしい演奏になっていたことでしょう。さらにライブ後の麓さんの投稿(今は消えている?)によると、トラブルがなければ、「ヘル」や「偉大なるサークル」といった曲も準備されていたそう。ここら辺はまた近く、共演があったときの楽しみにしておこうと思います。

終演後、翌日同会場でライブがあるコルネッツの面々と澁谷さんが話しているのをしばし見守り、澁谷さんと「コルネッツでしたねー」と話しつつ、今後のライブの予定など少しお話しし、会場を後にした。その後心斎橋に移動し、Folk Rock Bar "Phoe~be" へ。5月に立ち寄ったことを覚えていてもらったようで、終電まで楽しく飲んでホテルへ戻った。

翌日、大阪から奈良へ移動。この旅の目的の一つであるciruelo recordsへ脚を運ぶためである。ciruelo recordsのことはこれまで何度か、それこそ奈良に実店舗をオープンしたタイミングで書いています。

近鉄奈良駅から奈良公園と真逆の方向に進み入店。オンラインや下北沢BONUS TRACKのレコードフェアで見ていたラインアップが店舗として存在していることを棚一つ一つで確認していくように見た。

UKのピアニストDudley Mooreによる65年のデビュー作『The Other Side Of Dudley Moore』、そして、トランぺッターMichael Mantlerをリーダーとしたジャズロック作品『More Movies』を買いました。『More Movies』はECMによる製造/販売によるドイツ盤だが、レーベルはECMではないという面白い作品。

帰り際店主さんともしばし話すことができてよかった。

あとは道中行きと帰り同じ場所で見たシカのようすのコントラストもよかったし、帰りさらにその道中で寄ったとても居心地のいいハラル料理店で食べたラム肉のクスクスと、バクラウァもよかった。

帰って翌日、公開されて4日目に宮崎駿『君たちはどう生きるか』を観に行く。めくるめくアニメーション世界を楽しみ、後悔と懺悔を想った。

多くの人が感想をまとまった文章にしていて読もうと思っているのも複数あるけれど、今でない気がして8月に入ってもまだどれも読んでいない。2回目観に行ったら読もうと思うかな。あとは是枝裕和『怪物』ももう一度観に行きたいな。公開からだいぶ経ちますが『怪物』ものすごくおもしろかったですよね!? 本当に恐縮なのを承知で言うと、是枝裕和、坂元裕二両氏のマンネリズムを理想的な形で打ち消し合っていたように思います。

週末④ (7/22, 23)

すごく久しぶりに土日両日予定の無い週末。束の間の休息。ある意味前後の予定のある週末並みに楽しみにしていたかもしれない。いつの間にか夏野菜の最盛シーズンに突入していたので、土曜の昼頃に産直で食材を買いこんできて黙々と南インド料理を作った。昨年から近所の産直に生のカレーリーフが置かれるようになったのが更なる追い風となり、夏はやはり南インド料理である。ナスとシマウリのサンバル、ミーンコロンブ(鯵)、ゴーヤのトーレン、ウェンダッキャプルシェーリー(オクラのヨーグルトカレー)、大根のウルガ(オイル漬け)を作りました。引っ越してからガスコンロが3口になり、こうやって一気呵成で作りたいときには大変に助かるのだ。

南インド料理といえば、茨城県古河を拠点にテイクアウト販売を行う鹿島信治さんと、武田尋善さんによるインド料理ケータリングユニット マサラワーラー初めてのレシピ本『MASALAWALA SOUTH INDIAN COOKBOOK』が発売!

6月末に発売されてからもうすぐにでも欲しいのだけれど、どうせなら割と身近な鹿島さんから直接購入したいという思いもあり、8/11のイベント(無限にバナナリーフミールスをお代わりできる「食べさせられ放題」)での楽しみとしている。まだ中身を見ていないけれど、最高の内容であることはわたしが保証します。みなさまも一家に一冊、いかがでしょうか。スパイスカレーという言葉に付随しがちな "映え" の概念のカウンターとも想像し得る古の料理本的なカバーも何とも秀逸でありますし。

料理以外には最近買ったものを中心にレコードを聴きながら過ごした。

中でも最近特に気に入っているのは、ジャズドラマーのBrian Bladeがギターを手にして歌った2009年作『Mama Rosa』です。Brian Bladeの正史とはあまり言えなそうな作品だけれどもこれがなんとも素晴らしいのです。アメリカ南部の枯れたフォーク・ブルースロックアルバムとして絶妙にツボを突かれて気づけば何度も聴いてしまう不思議な魅力が宿った作品。余裕がないときに聴いても聴き流してしまうタイプのそれなので、平日でなく、まずは休日家でゆっくりしながら聴きましょう。

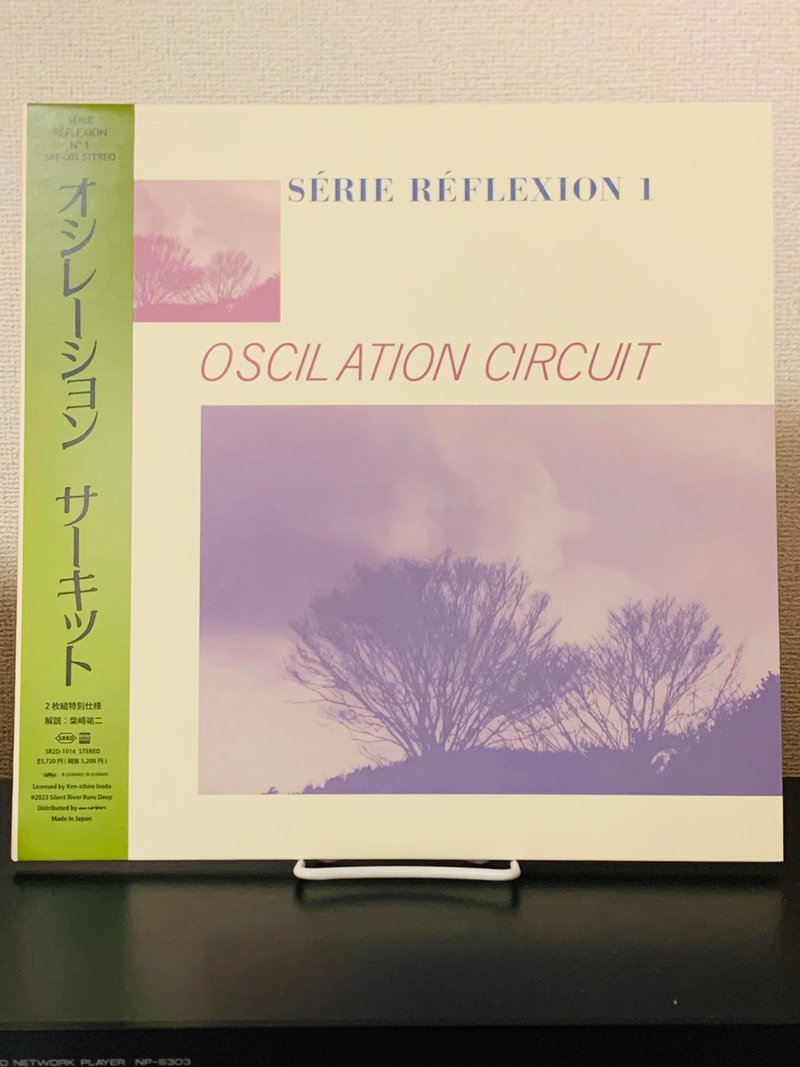

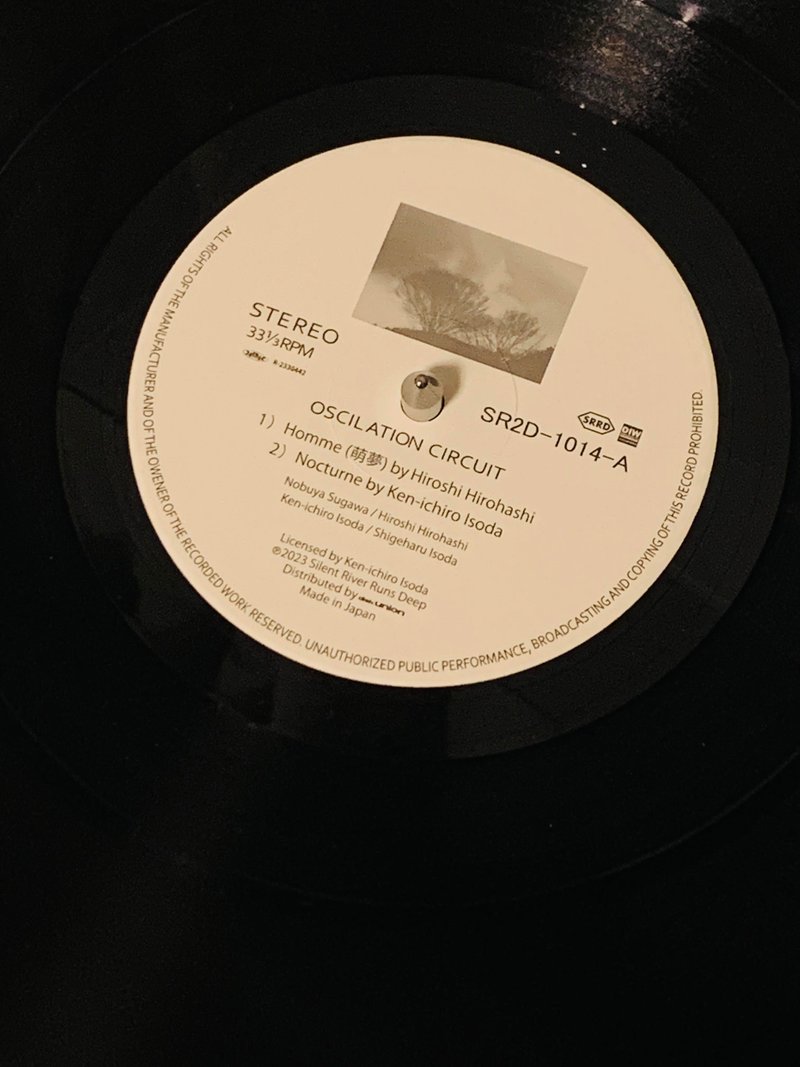

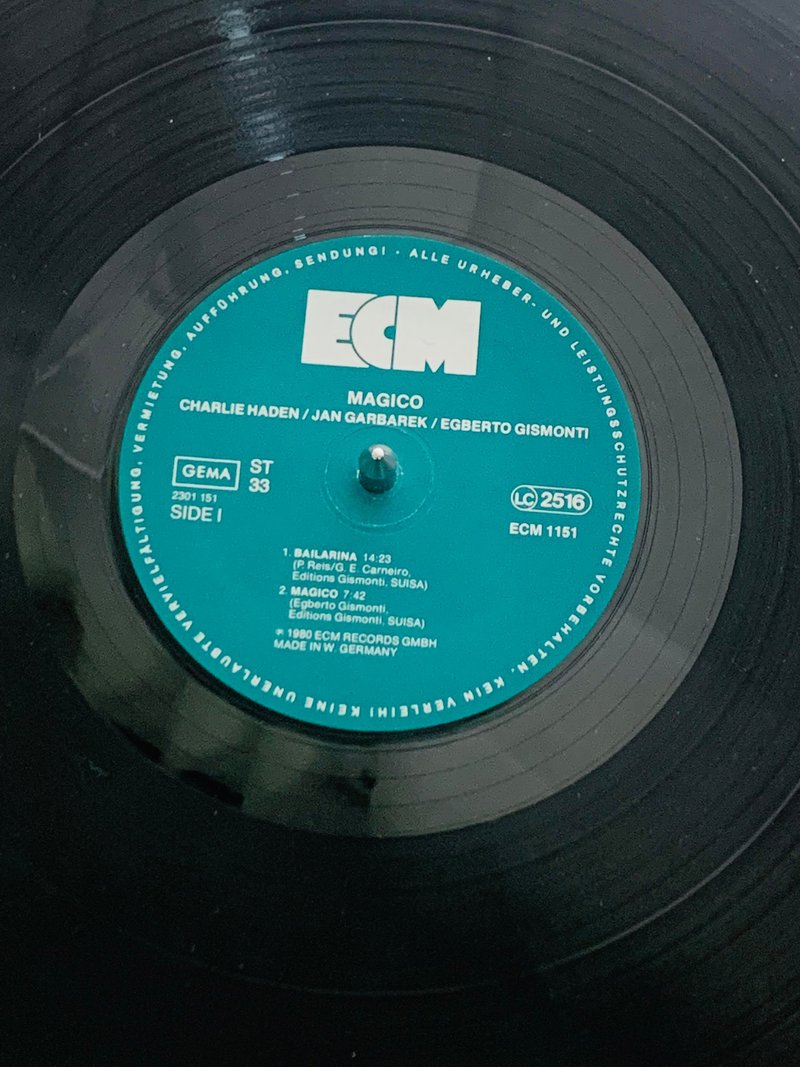

あとは初レコード化されたAndres Beeuwsaertの2009年作『Dos Ríos』。そして、Silent River Runs DeepによるOSCILATION CIRCUIT『OSCILATION CIRCUIT SERIE REFLEXION 1』のリイシューなど。Andres Beeuwsaert『Dos Ríos』のレコード作品としての美しさ。レーベルの投稿だったかソースを忘れてしまったのだけれど、ジャケットのラミネートの質感はECMドイツ盤を意識したそれだという。『Dos Ríos』を聴いていたら、チャーリー・ヘイデン、ヤン・ガルバレク、エぐベルト・ジスモンチによる『Magico』あたりが聴きたくなり、こちらもよく聴いた。

週末⑤ (7/29, 30)

土曜日、夜にふと見たくなった是枝裕和『海よりもまだ深く』を観た。阿部寛登場からの4カット (車窓を眺める→ホームに降り立つ→階段を降り駅そばに入る→背筋を伸ばしたままそばすする)があまりによすぎて笑ってしまった。前見たはずなんだけどここまでだったろうか。忘れていた。

翌日、朝早く起きて新幹線で越後湯沢へ。実に2019年以来、4年ぶりのフジロックである。シャトルバスで10時近くに苗場スキー場に降り立つ。パレスや場外の配置は少し変わっていたけれど、記憶のままのフジロックの景色を眺めては高揚する。レッドマーキー付近で3日間キャンプ泊で過ごしている友人2人と合流、乾杯をして前日、前々日のアクトや会場のようすなど聞く。

そのあと一人でFIELD OF HEAVENに移動して結局この日は民謡クルセイダーズ→ROTH BART BARON→John Carroll Kirby(途中から)→Neal Francis(途中から)→Black Midi(途中から)→FKJ(途中まで)→Lizzo→Ginger Rootとしっかりライブを観て、朝までパレスなどでダラダラとして翌朝始発で帰った。 (この日をはじめ3日間とも酷暑でほぼ雨が降らなかったというのは驚いた。)

ROTH BART BARONが久しぶりのフジロックでどんなライブをするのか観たいがためにこの日のチケットを取ったのですが、観たかったフジロックでのROTH BART BARONというベクトルではなかったなと思った。近年バンドが重要視してライブのポイントに置いている曲が個人的な好みのそれでなく、新旧問わずに他に聴きたい曲があるのに聴けないという状況にどう折り合いをつけていくか、難しい局面に来ているなとライブに行く度に感じている。(例えば「極彩 |I G L (S)」と「NEVER FORGET」の演奏頻度は半々くらいではだめですか・・・?)

しかもライブ後に入ってきた情報ではこの日をもって岡田拓郎のサポートが終了するという。「MΣ」や「SPEAK SILENCE」、その他最近聴けておらず最後に岡田拓郎のギターで聴きたかった曲がたくさんあるな。

ROTH BART BARONのステージが終わった直後にこの日一番の決死の大移動をこなして観たJohn Carroll Kirby。このステージが異常に楽しく、踊り倒してしまった。ステージバックスクリーンに映されたモチーフイメージの通りアルバム『Septet』、そして最新作の『Blowout』の雰囲気がこの日の演奏に近しいでしょう。ドラム、パーカス、キーボード、フルート(フロントマン然としたポジションで踊りながら)をはじめとした洒脱なアンサンブルの気持ちよさ。高橋幸宏・坂本龍一両氏への追悼の言葉に続けて「RYDEEN」の演奏。その演奏中にJohn Carroll Kirbyによって投げ込まれたマラカスを運よく拾った後は、適宜シャカシャカしながら観ました。

「RYDEEN」の演奏はドラム、パーカスの軽やかなリズムや、メインフレーズをフルートが執るアレンジなど聴きどころの多い名カバーだったし、中盤のEddie Chaconとのコラボレーションも素晴らしかった。フジロックの醍醐味とはこういうステージを観れることだったなと身体で思い出し感慨に耽る。この日のベストアクト。

その後ヘブンまでゆっくり移動して、Neal Francis、ホワイトまで移動してBlack Midiをそれぞれ後方で。Black Midi、ほとんど初めてレベルで聴いたのですが、素晴らしいライブで驚いた。フリージャズを聴くときの感覚でわたしは聴きました。

ここ4年くらい家にこもって時代から取り残されたように辛気臭くて素晴らしい音楽をたくさん聴いてきたけれど、John Carroll KirbyからBlack Midiまでの流れと会場の開放感にすっかり感化されて、名前はよく見かけて最近の人気なのだろうが、わたしは全然聴いたことないアクトを観たい気分がピークを迎える。やはり、1年間隔くらいでフジロックという現場に出てくるのはいいことなんだなとしみじみと実感する。

そこからはFKJ→Lizzoとしっかりと前述の欲を満たす流れでヘッドライナーまで楽しんだ。

深夜帯に突入。友人たちとGiger Rootを観たり、オアシスやパレスでぐったりしながらたまにポツポツと喋ったり、深夜2時過ぎにパレスでサーカスを観て大興奮したりする。サーカスは正常な時間帯にシラフで見るより、3倍くらいおもしろい、という気づき。

4時半過ぎにシャトルバス列に並び始発で帰宅。4年ぶりのフジロック、しばらく忘れていた感情を久しぶりに思い出した気がしています。早くも来年が楽しみ。3日間行きたいと即決できるラインアップが揃うといいのだけれど。

帰って寝て起きて荷下ろしをし、夕方くらいに届いた武田吉晴の2nd『Before The Blessing』のLPをまどろみながら聴いた。LPで改めて聴いてその素晴らしさに新鮮に驚嘆する。

どうしたらこれほどまでに美しい和音の響き、流れを書くことができるのだろうか。

どうぞお気軽にコメント等くださいね。