雪舟伝説@京都国立博物館 | 天橋立図の謎

2024年5月5日

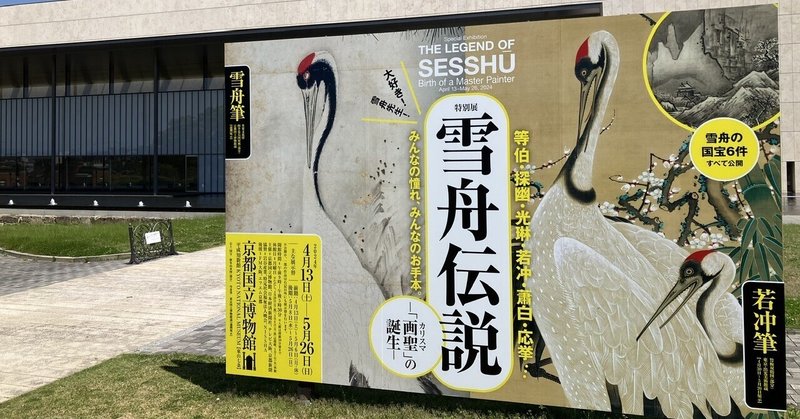

この特別展は、京博こと、京都国立博物館でしかやらない特別展とのこと。

ラッキーなことに奈良の妻の実家に行ったついでに行ける。

いきなりカッコいい建物に圧倒された

この煉瓦作りの洋風建築は京博のシンボル、明治古都館とのことで、1897年に「帝国京都博物館」として開館した由。

建築がすすめられた当初は、古都・京都に洋風の建物は似合わないという反対もあったらしいが、さすが京都、さすが国立博物館と感じた。

残念ながら現在は免震改修工事中で中には入れなかったが。

雪舟のことはほとんど知らないが、先日読んだ西條奈加の「ごんたくれ」に、主人公の長沢芦雪とともに描かれていた曾我蕭白やら円山応挙やら若冲やらがお手本にした画聖(カリスマ)とのことなので気になっていた。

なお「ごんたくれ」はオススメ。

唯一、雪舟で興味があったのは、天橋立図だ。

昨年、天橋立に行った時に、この絵についての説明書きを見かけ、実際にはこのようには見えないので現実の姿を描いたものではない、と書かれていて、じゃあなんでそのように描いたんだ? と気になって頭に残っていた。

今回、この絵の展示にその疑問に関連する説明があるのかなと期待していたが、何も触れられておらずスッキリしない。

仕方ないので、自分で調べてみた。

まず、この絵を所蔵する京博のHPによると、

「日本三景の一つ、天橋立(京都府宮津市)の景観を鳥瞰的に描いた大作で、雪舟の傑作として名高い。現実にこの景観を一望できる場所はないため、恐らくは現地で行った複数の写生を後に組み合わせて一枚の実景図に仕立てたとみられる。不揃いの紙を継ぎ合わせた下絵で、別に本画が存在した可能性があるが詳細不明である。(後略)」とのことだが、これでは相変わらずスッキリしないままだ。

いろいろWebで調べると、「国宝『天橋立図』は、〝諜報〟の最高傑作だ!」という「雪舟隠密説」なるものが見つかり、やはり何か裏にあったか、という気持ちになった。

簡単にまとめると、この絵には、すごく正確な部分と、大胆に省略した部分があり、まずこの絵は写生ではないということ。この絵を写生で描くには、栗田半島側の上空500~900メートルに浮かばなければならないということ。

どうやら、雪舟は天橋立周辺を歩き回ってスケッチを重ね、複数の視点を頭の中で再構成し、俯瞰図にまとめあげたのではないか、これであれば、下絵しかなくて本画がなくても不思議ではない、という推測だ。

Wikipediaで雪舟を調べると、「備中国(現在の岡山県総社市)に生まれ、京都相国寺で修行した後、大内氏の庇護を受け周防国に移る。その後、遣明船に同乗して中国(明)に渡り、李在より中国の画法を学んだ。」とある。

雪舟の当時の主君は大内義興。大内氏は宿敵・細川氏との抗争にあり、その最前線であった丹後府中地域の地理的実情を把握する目的で、実証的な絵画報告を雪舟に依頼したのではないか、というのだ。

雪舟は明に渡っているが、これももともとは絵を学ぶためというより、いわゆる同行カメラマンとしての役割を期待されてのものだったのでは、という説だ。

雪舟については謎が多い、と言われている。

カメラやコピーが存在していなかった当時を考えると十分にありうる話ではないか。

なんともワクワクする話だ。

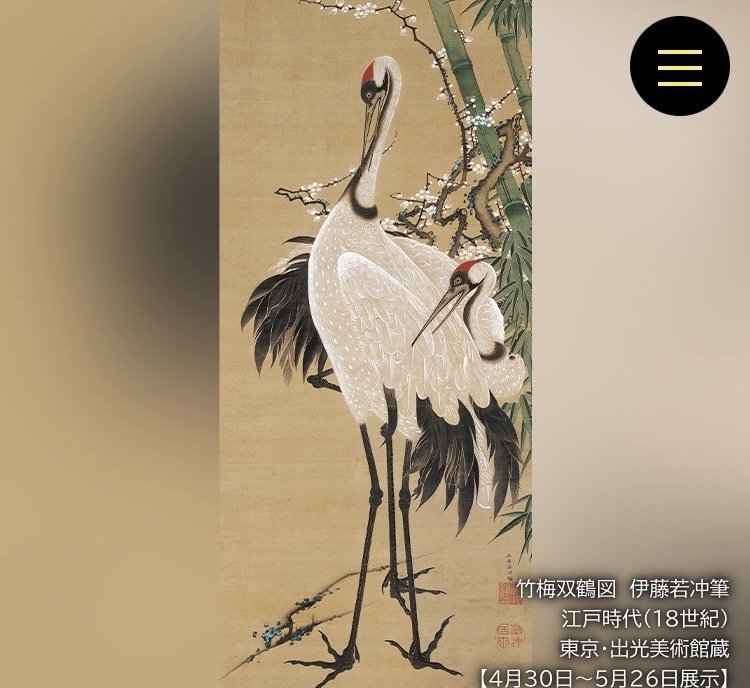

最後に、今回の特別展を観て、いいなと思ったのは若冲と円山応挙と葛飾北斎だったが、応挙と北斎の画像は手元にないので、若冲について。

さすがだな。

雪舟をリスペクトしつつ、自分流を加えたということか。

これが、この2枚の絵が特別展のパンフレットの表紙になっている意味かと感じた。

おわり

なお、絵画の画像の出展はいずれもこの特別展の公式HPです。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!