【原発をとめた裁判長 そして原発をとめる農家たち】と【後世への最大遺物】 ⑫

「原発に向かって祈っている」

40年間、耐用年数を10年過ぎてまで酷使され、ろくな手当てもされず、安全管理も手抜きされ、あげくに地震と津波で機能不全に陥った原発に対して、日本中がまるで「原子怪獣」に向けるような嫌悪と恐怖のまなざしを向けている。それでは原発が気の毒だ、と橋口さんは言った。誰かが「40年間働いてくれて、ありがとう」と言わなければ、原発だって浮かばれない、と。

橋口いくよさんのことば

これを読んだとき、そうだ、と思った。身の回りのものたちには、どうも、それぞれが思いを持っているような気がしてならないから、ありがとうとかごめんねとか口をついて出る。原発の思いには無頓着だったと今更ながら思って、悪かったと思った。最近も偏光さんのnoteで、考えることがあった。書く原動力のこととか、考えた。

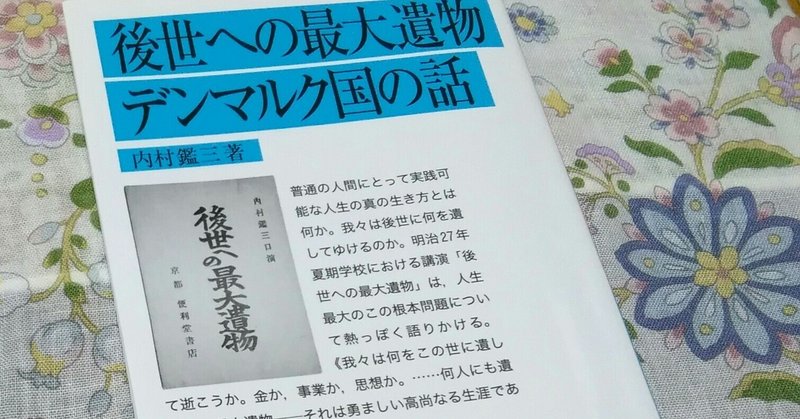

『後世への最大遺物』

映画の最後の方だったと思う、近藤恵さんがインタビューに答えているとき、手元に薄い本があって、それが『後世への最大遺物 デンマルク国の話』だった。内村鑑三、岩波文庫の青、帰りに探さなきゃと思った。近藤さんにとって大切なことはわかるけど、なぜなのか説明はないから、自分でわかるしかない。

日清戦争開戦の直前の1894年、明治27年の7月、基督教青年会第六回夏期学校での講演の記録。

私に五十年の命をくれたこの美しい地球、この美しい国、この楽しい社会、このわれわれを育ててくれた山、河、これらに私が何も遺さずには死んでしまいたくない、との希望が起ってくる。ドウゾ私は死んでからただに天国に往くばかりでなく、私はここに一つの何かを遺して往きたい。

「何を置いてわれわれがこの愛する地球を去ろうかというのです」──

お金、事業、思想、文学、教育などのことがおもしろく語られていき、これらには利益があるけれども、用いかたで害にもなってしまうし、誰にでも遺すことができるものではないから、「最大遺物ということはできないのでは」と。

誰もが遺すことができて、利益はあるが害はない「遺物」がある、それは「勇ましい高尚なる生涯であると思います」と明かされる。

失望の世の中にあらずして、希望の世の中であることを信ずることである。この世の中は悲嘆の世の中でなくして、歓喜の世の中であるという考えをわれわれの生涯に実行して、その生涯を世の中への贈物としてこの世を去るということであります。

トーマス・カーライル(1795―1881 イギリスの評論家、歴史家)という人の『革命史』にまつわるエピソードがつづく。わたしが知らないだけで有名な方だろう。

「実にカーライルが生涯の血を絞って書いた本であります。(略)何十年かかかってようやく自分の望みのとおりの本が書けた」

その原稿をカーライルは失う。

読みたいから原稿を貸してほしいと言った友人に「カーライルは自分の書いたものはつまらないものだと思って人の批評を仰ぎたいと思ったから」貸したのだという。

持ち帰った友人──注によると、親友ジョン・スチュアート・ミル──は借りた原稿を人に頼まれて又貸ししてしまった。その人とはミルと噂があったテーラーという人で、この女性の手に原稿が渡ったことで事件は起こった。翌朝この人が寝ている間に手伝いの人が原稿を焚きつけにして燃やしてしまったのだった。

「カーライルは十日ばかりボンヤリとして何もしなかったということであります」

やがてわれに返ったカーライルは自分に告げた。

「トーマス・カーライルよ、汝は愚人である。汝の書いた『革命史』はソンナに貴いものではない、第一に貴いのは汝がこの艱難に忍んでそうしてふたたび筆を執ってそれを書き直すことである、それが汝の本当にエライところである、実にそのことについて失望するような人間が書いた『革命史』を社会に出しても役に立たぬ、それゆえにモウ一度書き直せ」といって自分で自分を鼓舞して、ふたたび筆を執って書いた。

カーライルのエライことは『革命史』という本のためにではなくして、火にて焼かれたものをふたたび書き直したということである。もしあるいはその本がのこっておらずとも、彼は後世への非常の遺物を遺したのであります。たといわれわれがイクラやりそこなってもイクラ不運にあっても、そのときに力を回復して、われわれの事業を捨ててはならぬ、勇気を起してふたたびそれに取りかからねばならぬ、という心を起してくれたことについて、カーライルは非常な遺物を遺してくれた人ではないか。

講演はもう少しつづきますが、63ページから一言を引用して終わります。

今日第一の欠乏はLife生命の欠乏であります。

真の文明ハ山を荒さず、川を荒さず、村を破らず、人を殺さゞるべし。

人が常に管理し続けなければならないということは

人が管理できないのと同義である

「私が原発を止めた理由」第1章 ハイデッガーのことば

これだけ危険な原発を止めないという

蛮勇ともいうべきものを

私はおよそ持ち合わせていません。

樋口英明「私が原発を止めた理由」より

完

長いこと読んでくださり本当にありがとうございます✨

『デンマルク国の話』をあらためてnoteにと思っています(^^)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?