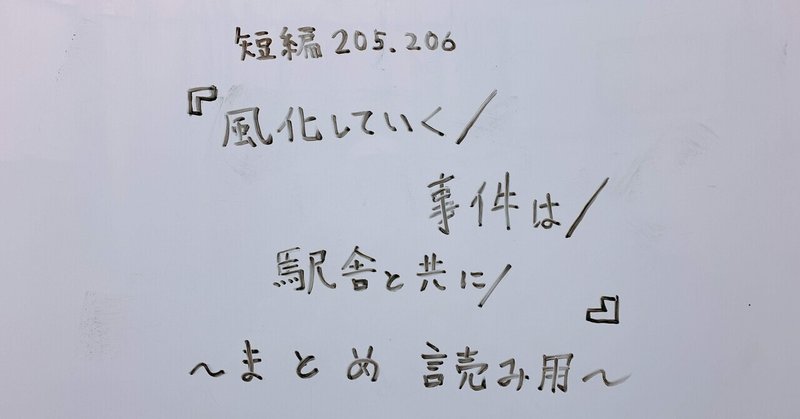

短編205.206『風化していく/事件は/駅舎と共に』(まとめ読み用)

あの日もこんな雨が降っていたろうか。特急列車の窓から見える景色に三十数年前の事件を重ねる。事件のことを直接、知っている訳ではない。その時の私はまだ四歳。それはギターとベースの違いも分からない年齢だ(それは結局、中学生まで続いたが)。怖いもの見たさ故か、はたまたもしかすると自分が被害者になっていたかもしれないという可能性に理解の必要性を感じたのか、その事件をB級月刊誌で知って以来どこか心惹かれていた。

私は座席を少し後ろに倒し、事件の詳細をルポタージュした単行本を開いた。毎年夏、田舎へと帰る時、その事件に関わる一冊を買って持っていく。当時の日本を騒がせた猟奇事件であった為、資料本にこと欠くことはなかった。様々な著者の見解を通して、自分の中に事件のあらましを立体的に立ち上げていく。

四名の被害者と未遂に終わった一つの事件。東京と埼玉を股にかけた劇場型の。変名で届く告白文、ダンボールに入った遺骨。オタクという、たかがカタカナ三文字に拭い去り難き悪名を塗りつけた男。

本の奥付は昭和。事件のその年に発行されたものだ。まだコンプライアンスという言葉が微塵もない時代。犯人を自分と重ね合わせ、なんとか擁護しようとする執筆者の声や被害者を揶揄するような論評も目立つ。その間を古めかしい精神分析の用語が埋める。

昭和から平成、令和の今になって、事件を再構成したところで何かが変わる訳じゃない。再発防止?それは警察やマスコミの仕事であって小市民の私の手に余る。それに犯人とされた男はもうこの世にはいない。制度の中では事件は既に終わったのだ。『昭和平成』と書かれたダンボール箱に入れられ、資料室のパイプラックに押し込まれた。

かといって冤罪だったとも思わない。有名な事件だけあって、それに纏わる都市伝説は数あれども。

*

帰省する家族連れで混み合う車内、子どもの声が響き渡る。私は本から顔を上げた。母親は子どもに向けて人差し指を立て「シーッだよ!」と言う。尚も騒ぐ子ども。周りの目を気にしたのか、母親は子どもを抱き上げ、デッキの方へと歩いていった。

その後ろ姿が小さくなっていく。物理的には変わらずとも幻想的に。

かつての被害者が犯人との数分のすれ違いで事件当事者にならなければ、今こうして子をあやす母になっていてもおかしくはない年齢だ。家庭を持ち、平凡な日常に溜息をつく権利だってあったはずだ。勿論、結婚しない自由も。

運命の残酷さに心が痛んだ。

*

事件の舞台の一つともなった駅に列車が止まる。今はどの駅も改装され、昔の面影はない。均一化の波は図らずも事件そのものに幕を引く。隠蔽とは言わないまでも、きっとどこかに人々のそういった心の作用が働いているのかもしれない。無味無臭の駅舎は何も語らない。列車はただ通過していく。

東京を離れること約四十分。ここまで来ると、緑が豊かだ。畑と雑木林が土地の中心で、点在する家々の間隔は広い。土が剥き出しとなった道路に雨は降る。犯人がそこを車で何度も往復したかもしれない、三十数年前に。

車窓から見える家々。マンションや真新しい家が目立つが、昔からそこに建つであろう一軒家もまだ辛うじて見受けられる。

ーーーもしかするとこの一軒の中に。

そんな想像が頭をよぎる。さすがに引っ越しているだろうか。車窓の彼方に消えていく古びた一軒家の閉じられた雨戸の記憶に耳を澄ます。作家的感性とは名ばかりの野次馬根性。タチが悪い。

*

本をバッグにしまい、スマートフォンを取り出した。これも毎年の習慣だ。犯人の名前を打ち込み、新たな情報がないかを探す。今もこうして事件に執着している人間が私一人ではないことの確認。例え無くても構わない。それはネット上に舞う砂塵による風化への歩みだから。犯人の生家が更地になっているのと同じように、全て消えていくは定め。

私はスマートフォンの地図アプリに犯人の生家の住所を打ち込んだ。市町村合併の影響でかつての市の名前は既に別の名へと変わっている。それでも尚、旧表記の住所を打ち込んだ。

アプリは混迷の果てに、大まかな地形だけを表示した。

そんな場所は初めから存在しない、とでも言うが如く。

* * *

『高度経済成長期の終わりに』

括られた首。

かつて幼な子の首にかけたであろう両手は重力に従順。

多くの謎を抱え込んだままの脳味噌への血液供給は止まる。

ネズミ人間が嗤(わら)うそこは甘い世界。

【オタク=悪】

の図式を完成させた一人の男の歩み。

それはそのまま

没落していく日本の後ろ姿と重なり合う。

#昭和の事件 #ルポタージュ #小説 #短編小説 #詩 #エッセイ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?