【感想文】走馬灯のセトリは考えおいて

趣味は読書と謳っておきながら、忙しさにかまけて、なかなか本を読めていない今日この頃。

QOLって言葉があすように、「忙しくたって、何かを楽しむ時間は大事じゃないの??」ってことで久々に細々と時間を捻出して読みたかった本を読んでみました。

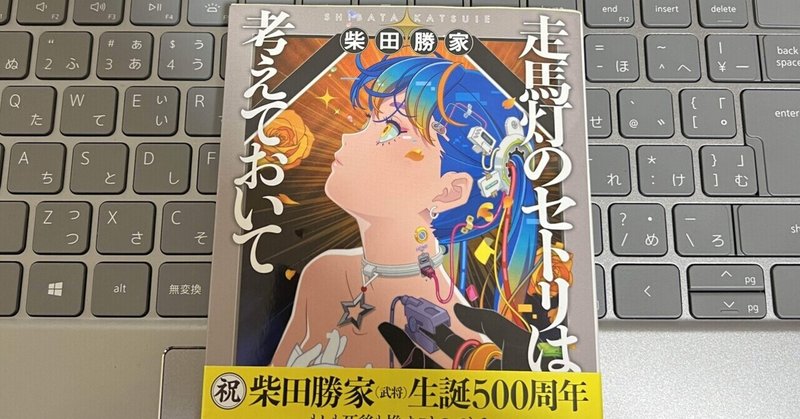

今回読んだのは柴田勝家 著『走馬灯のセトリは考えておいて』です。

(※今回も若干のネタバレを含みます。ご注意ください。)

本に関する情報はこんな感じ…

祝・柴田勝家(武将)生誕500周年 文化人類学、SF、バーチャルアイドル――《信仰》をテーマに繋がる柴田勝家の真骨頂。「クランツマンの秘仏」ほか全7篇の短篇集

そう。これは柴田勝家さん(すごいペンネームだよね)というSF作家の短編集。

商品ページからでは、どんな内容なのかわからないのが、この作家さんのいいところ!

僕は前回の短篇集を読んで面白かったので、今回も購入してみました!

オススメの話

さて、商品ページにあったように、この本自体は表題作を含めたいくつかの話で構成される短編集である。

(Amazonの商品ページの数は、おそらく間違っていると思うのだが、何かの仕掛けがあるのかもしれないから、ここでは濁しておこう。)

Amazonページにも書かれているように「信仰」というテーマもあるが、もう一つは「仮想の世界と現実のつながり」がテーマの話も多く、その中でも以下の3つが特に面白かったです。

『オンライン福男』

コロナ渦の現代から続いて少し未来の世界までのお話。

ステイホームで神社での現地開催からオンラインに移行され、その後どんどん独自のオンライン競技として盛り上がっていく福男選びの様子を描いた作品。

オンラインだからこそ起こる本来の福男選びとは違った参加者たちの戦いの進化の描写が特に好きでした。

『姫日記』

某有名戦略シミュレーションゲームの知識を持って、一風変わった戦国時代に軍師としてやってきた男の奮闘記。

この作品に関しては、オチが最高に好きだったので、多くは語れないけどオススメです 笑

『走馬灯のセトリは考えておいて』

現代からは50年以上未来の話。

今より発達した映像技術やAI技術によって、人が死後に自分の分身である「ライフキャスト」を残せるようになった世界。

「ライフキャスト」の制作を仕事にする主人公は、かつて活動していたバーチャルアイドルからの依頼を受けて「この世を卒業するときのラストライブ」を担当することになり…

この作品に関しては、クソデカ感情な感想をこのあとの項目で書こうと思うんですけど、死後って存在が生きてる人間にとって曖昧になるくらいに技術が進んだ世界でも、人の想いや葛藤は変わらない。

そんな部分と、僕らが老人になったらあるかもしれない未来の在り方が描かれていたのがとても良かったです。

境界と信仰のある世界。そんな文化で過去も現代も未来もみんな生きていく

書籍の紹介ページにも記載されている通り、短編集には「信仰」というテーマが横たわっています。

オススメとしては挙げなかった作品の中には、過去や未来の宗教観や、その研究に心血を注ぐ人たちの話など、ダイレクトに「信仰」が描かれた作品から、表題作のように個人的な信仰がフレーバーのように話の中に入っている作品もある。

そして、VRや思考実験、遠い宇宙の技術で再現された虚構の世界などの「現実との仮想の世界との境界」も各短篇に出てくる要素である。

僕は推しの記事を唐突にnoteに投下するような人間ですが、これだって一種の信仰といえる。

特にVtuberオタクとVtuberには、明確にネットや画面という境界があって、本当に偶像崇拝みたいな信仰するものとされるものの関係と似ているようなところもあると思う。

表題作の『走馬灯のセトリは考えておいて』は、そんな信仰される側だったVtuberの中の人と、信仰されて出来上がった偶像である実際のキャラクターとの違いなども含めて様々な思いが交錯している。

もしかして、僕らの推しにもそんな思いがあるのかもしれないけど、そんなことはネットや画面越しの境界を隔ててはわからない。

そんな僕らの現実とは少し違う世界に生きるはずの推しは、それでも僕らの現実の延長線上にいると思って、推してしまうのだ。

そんな境界を理解していても、信仰があるからこそ、それを肯定して生きている。

今回の短篇集は、そんな自分たちの生活や文化と地続きだからこそ、舞台がすごい先の未来や遠く離れた宇宙でも楽しむことができる、そんな一冊でした。

よろしければ、ぜひ読んでみてください。

それでは。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?