資本主義を動かすモノの正体は?Part2

こんばんは。

残念ながら現在の私のギャグセンスでは面白い前置きを書くことがなかなかできませんので、前置きは省いてさっそく本題に入らせていただきます。

今回のテーマは前回のテーマ、「資本主義を動かすモノの正体は?」のPart2ということで、その続編となります。

前回は資本主義経済を動かすモノの正体は人々の持つ「欲」であるという話をしました。

食欲や色欲、承認欲求など人は様々な欲を持つ生き物ですが、人はその欲を満たすためにあらゆる商品やサービスを消費し、経済は人の欲が源泉となって回っている。これが資本主義経済の大原則であることもお話しましたね。

それを踏まえたうえで、今回は前回述べた資本主義経済の原則を基に、これから日本経済が継続して成長していくためには何が重要であるのか私見を述べていきたいと思います。

今はコロナ禍のため私の会社も含めて苦戦を強いられている企業も多いですが、コロナ禍が終息した後のアフターコロナで日本経済が復活を遂げてその後も成長を続けていくために私が非常に重要だと思うことを気ままに書いていきますので、最後まで読んでいただけると幸いです。

1.そもそも日本経済はなぜ低成長の時代が長く続いているのか?

本題に入る前に、そもそもなぜ日本経済は低成長の時代が長く続いているのか?

まずはこの問題の背景に迫っていきたいと思います。

皆さまもよくご存知の通り、日本経済はこれまで失われた30年だとか、バブル崩壊以後今に至るまでずっと低成長の時代を過ごしてきました。

バブル経済以前は世界の時価総額上位企業に日本企業がいくつも入る、正にジャパン・アズ・ナンバーワンの時代でしたね。

これは平成元年の世界時価総額ランキングの上位20位までをまとめたものですが、上位20社のうち日本企業が14社を占めているなど今では考えられない時代でしたね。

私はこの時代に生まれていないので当時の社会がどうだったのか全く想像がつきませんが、今とは考えられない絶頂の時代だったのだろうなと察しています。

ただ、盛者必衰とはよく言ったもので、この日本経済における絶頂の時代はバブル崩壊と共に終わりを迎え、今に至るわけです。

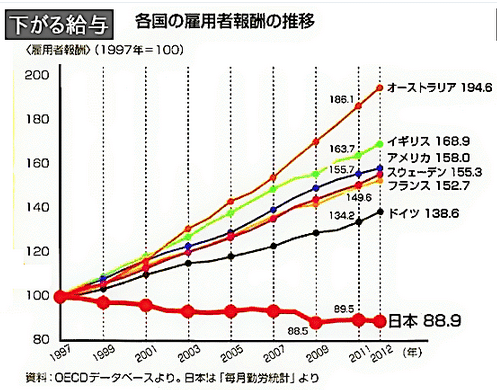

その後は低成長の時代が続き、残念なことに先進国のなかでは唯一平均賃金は一向に伸びておらず逆に低下を続け、経済成長を続ける東南アジアの国々の人々にとって日本は「安い国」と認識されるまでになりました。

以前もこのブログで書きましたが、コロナ禍前まで日本に多くのインバウンドが押し寄せていたのは、日本の魅力も当然ありますがそれ以上に日本が中国など東南アジアの国々の人たちにとって安く旅行できるという、その「安さ」に他なりません。

これは中国や東南アジアの国々を一切悪く言うわけではありませんが、発展途上国に住む人々の所得水準でも手軽に安く旅行できるまでに日本が相対的に没落したということです。

では、日本経済がこれほどまでに世界のなかで相対的に没落を続けたのはなぜか?

私は日本企業がバブル崩壊を経て消費者の持つ「欲」の変化に対応できなかったからだと考えています。

より端的に言うならば、日本企業は消費者である「人間」そのものを理解しようとせず、高度経済成長期のように高い品質の製品を安く作れば売れるだとうという認識を改めることができなかった。

だからずっとモノが売れずに低成長を続けている。。。

これが大きな要因であると思うのです。

では、その消費者の欲の変化はバブル崩壊前後でどう変わったのか、次節で見ていきましょう。

2.消費者の「欲」はどう変化したか?

バブル崩壊を経て人々の消費マインド、マクロにまとめるなら人々の持つ「欲」は具体的にどう変化したのか、ここで詳しく論じていきます。

先ほど述べたように、私はバブル崩壊後に生まれたのでバブル崩壊前の社会を生きていないので、あらゆる文献から得たものを引用して論じていきます。

まずバブル崩壊前の時代において、人々がモノを消費するうえでは良いモノを安く買い、モノを持つこと自体がステータスになっていました。

当時の日本経済は右肩上がりの時代を迎えており、人々の消費マインドもまさにイケイケドンドンというような状態でしたので、どんなものであれ、品質が良くて値段が安ければ自然と売れるという時代でした。

とにかく高い品質のものをより安く作れば自然と売れるわけですから、企業は消費者が持つ欲を理解するよりも工場など生産設備に投資をして大量生産できる体制を整えてきました。

当時の時代においては、消費者を理解しなくてもとにかく良いモノを安く売ればモノが売れる時代でしたので、その戦略はある意味正解だったのでしょう。

ただ、この戦略はバブル崩壊後には通用しなくなってしまいました。

バブル崩壊を経て人々の収入は大きく減少し、人々は自分が本当に必要としているモノしか消費しなくなってしまいました。

これは考えると凄く当たり前のことですが、収入が減ると贅沢なモノを買う余裕はありませんから、本当に自分が必要とするもの以外のモノを消費することを控えるようになります。

高い品質のモノが安くとも、自分がこれが欲しいと心底思わなければ購入に至らなくなってしまったのです。

これに関しては僕が最近読んだセブンイレブン帝国を一代で築いた鈴木敏文会長の本でも同じことが書いてありました。

ちょっと話が脱線しますが、この本は大変面白かったのでマーケティングや統計、データサイエンスを勉強している人には是非読んで欲しいなと思っています。

この本でも、消費者である人間の欲を理解することの大切さが論じられているので、私たちマーケターには必読の書だと考えています。

本書のなかで、鈴木会長はよく

「競争相手は他社ではなくお客様の嗜好の変化だ」

と発言していたと述べていますが、この発言がモノを売るときに大事なものの全てを語っていると私は思います。

このように、消費者の欲がバブル崩壊前後で大きく変化したにもかかわらず、日本企業が消費者理解を怠り良いモノを安く作れば売れるだろうという認識を改めることができなかった。

それにより、消費が伸びず経済が今に至るまで長きにわたって低迷することになった。

これが日本経済の長期低迷の大きな要因であると私はそう思うのです。

3.日本経済がこれから成長していくために必要なこと

以上のことを踏まえて、日本経済がこれから成長していくためには何をすべきなのか?

最後に私見を述べて終わりたいと思います。

現在はまだコロナ禍で日本経済はまだまだ苦しい状況が続きますが、コロナ禍が終わり再起を図っていくなかでこれから日本企業が求められるものは何か?

これは徹底した消費者理解であると私はそう考えます。

先述したように、良いモノを安く売ればモノが売れる時代はとうに終わりを迎えており、良いモノ=売れる時代ではなくなってしまいました。

ではこれからどんな製品が売れるのかと言えば、消費者の心を理解して、それを動かすモノになります。

ただ、ここで大事なことは、消費者の心というのは消費者にヒアリングすれば分かるのではなく、実は消費者自身も自分が何を欲しているのかその欲自体をはっきり認識していないということです。

消費者が持つ心の奥底に抱えている見えない欲求を私たちマーケターは

「インサイト」と呼んでいますが、これは消費者に徹底的に向き合い、どうすれば相手の心を動かすことができるのかを真剣に考え抜いて、売る側から商品という形でそれを現実化してあげなければならないのです。

私も常にこのことを考えていますが、その答えなどすぐに出てくるものではありません。

消費者、いや人間とはどんなものなのか、人間の心は何かなど人間に対する深い理解がなければその答えにはたどり着けないものと思います。

けれども、マーケターとしてはその答えに対して真摯に向き合っていかねばなりません。

なぜなら、その答えを形にして売れば、人はその欲を満たそうとしてその商品を買うわけですから。

モノが飽和した社会と言われる今日において商品をヒットさせ、会社を、いや経済を成長させるにはこうした人間の欲に対する理解が必要不可欠なのです。

企業が本当の意味で消費者のことを考える、真のカスタマーファーストを実現してこそ日本経済は成長していくと私は強くそう思うのです。

なので、私の消費者、いや人間そのものに対する探求の旅はマーケターである以上生きている限り続くものと考えていますし、いつもワクワクしながらその旅路を歩んでいるところです。

最後になりますが、この世界に存在する商品は全て人の欲求を満たすものであるという話をしましたが、皆さんも例えばコンビニやスーパー、あるいはAmazonで売られている商品はどんな欲求を満たすものなのか考えてみると、また違った眼で社会を観ることができるので、マーケティングなどに興味がある方は是非一度試してみてください。

2回に分けて書いた長編のブログになりましたが、少しでも何か学びになることがあれば幸いです。

今回のテーマはこれで以上となりますが、また今度は違うテーマで投稿しますので次回作も楽しみにお待ちください。

それでは、最後までお付き合いいただきありがとうございました!

また投稿します。

それでは、また!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?