1級建築士の設計製図作図中に発覚した一発アウト級のやらかし

1級建築士の令和5年の学科合格率は約16%。

それに対して製図の合格率は33%。

なんだ、学科のほうが難しいんじゃんww

というのは大間違いで、16%の狭き門をくぐったガチ勢の受験生だけが受験する製図なので、結構難易度は高い。

そして製図の評価はランク1からランク4の4段階に分類されて、ランク3やランク4に該当すると図面としての評価もされないというウワサで、そのランクに該当する受験生が、今回で65%。

それだけ本当に些細なことで落とされてしまう…まあ逆に言えばそれ以外ならほぼ合格できるとも言えるところ。

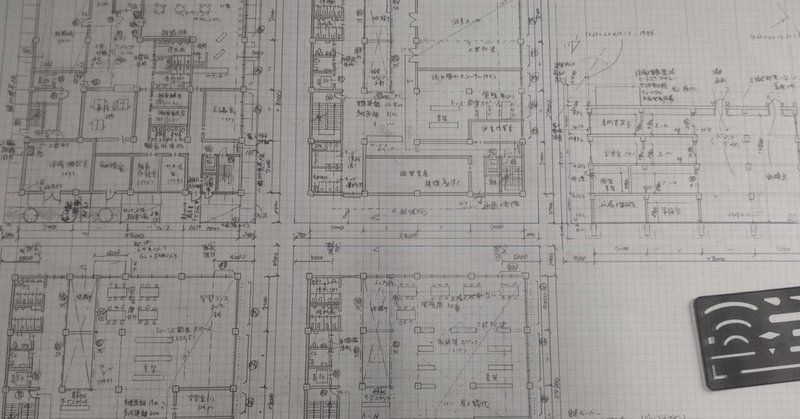

さて今回は私が、試験中に発覚したランク3やランク4相当になっていた可能性がある話を少し紹介します。

試験中に発覚した一発アウト級のやらかし

塔屋が道路斜線に当たる!

やってしまいました。

断面図を書いてる最中に、「ふんふん~♪(ひょっとして行けるんじゃないかな~)」と北側斜線を書いた後道路斜線を書いていたら、手が止まって大汗かいてしまった…。

「やば!!道路斜線当たるやん!!!」

私の断面図を書くタイミングは、平面の室名とかも書き上げて家具類を書く前に書くスタイルだっただけにかなりオオゴト。

「これ一発アウト(失格)のやつだ…」と作図をやめてエスキス用紙とにらめっこ。

エスキスからやり直し…いや、今さら時間がない。

階段の位置の変更…全階に影響が出る。

階段の向きの変更…たぶん一番可能性が高い!

ということで、階段の向きを変更することに。

でも受験生ならわかると思うけど、向きを変えるということは、部屋への動線の取り方も変わってくるし、なんなら避難距離への影響もあるから非常に危険。

まずは下の図のように赤の位置に計画していた階段をオレンジの位置へ。

3階に計画していた自習室を一部削って廊下に。

3階の自習室を削ったことで面積不足となったため、2階の自習室を広げて幼児トイレや授乳室を移動。もちろん1階のPSも移動

今となってみると3階の自習室を削る必要がよくわからないけど、日建学院で言われていた10m以下の代替進入口の確保だったかも。

当然そこそこ平面図も仕上がった状態なので、ここでは結構時間を食われました。

東側の駐車場からのアクセス無視!

慎重に設計条件は読んだつもりだったけど、これまで日建の模試でも面積オーバーとかやらかしてた私。

一般車両の駐車スペースがないことを不審に思って改めて見直してみると、「東側の駐車場を利用」とあるじゃないですか。

ひょっとしてこれは南側にも出入口を持ってこいということなのか??

この時点ですでに1時間を切ってる状態で南側にエントランスを持ってくるのは、時間的にもかなり危険。

この条件を捨てるか拾うか悩みつつ、1階に計画していたトイレと各ポンプ室をまずは移動。

そして先に計画していたトイレ部分を消して、そこへ副出入口としてサブエントランスを計画。

これは標準解答例のどちらにも南側に出入り口があるので、アクセスを確保したのは正解だった様子。

でもエントランスを設けるということは庇が必要になる。

そうなると建築面積が変わってくるけど、面積表までを直す時間がないので、やむなく庇の出を1mとして、面積表を触らずに回避。

「副出入口」という記載に対して「東側の駐車場利用者への配慮」と書いたことで、「メインとしないアピール」が功を奏したのかもしれないです。

3.7mの天井高さ無視!

最後はサブエントランスを追加して、いよいよ終わりと思ったその瞬間に気づいたやらかし。

一般開架スペースは3.7mの天井高を要求されているにも関わらず、最後の最後の見直してで、断面だったか平面の天井高の記述だったかの片方が3.5mになっているのを発見。

図面上も3.5mのつもりで書いてたっぽいけど、まあ200分の1の図面に対して200mmの違いなんか実寸法で1mmだから数字だけでも、と思って書き直した覚えがあるので、多分断面図の方。

ちょうど書き終えたところで試験終了。

後がないアラフィフが本気で挑んだ設計製図試験が終了

こうして書いてみると設計製図試験開始から6時間半、本当にいろんなことがあったと思いました。

途中、これはひょっとして自分が1級建築士試験に合格するときが来たのかも?と思ったのも事実。

そして作図が進めば進むほど出てくる、今回紹介したような不備や不適合。

時間との戦いになったときには手が震えて、もうダメかと思いました。

でもそんなときに浮かんだのは、会場まで送ってくれた妻のこと。

これまでどんな試験を受けてもさほど反応がなかったけど、今回は残念がる妻の顔を見たくなかったし、一生懸命やってきたのを応援してくれてただけに、その期待に答えたかった。

そして50万という日建学院の学費。

子どもたちの教育費がMAXなときに、また来年学校に通うという選択肢はほぼなかったから、自分にとってこれが最後になるはずだった。だから一生懸命落ち着かせた。そして頑張った。

最後の誤記を訂正して終了したときには、悔いがないと自信をもって言えるだけの力は出し尽くしたので満足。でも大半の受験生は同じように試験に挑んでいたはずだから、やはりエスキスが初期段階でハマったのは運に味方してもらえたんだろうなとは思ってます。

作図は面白いけど二度と受けたくはない試験

まあこれは受かったから言えるんだけど、製図の作図自体は性にあってるのか楽しかったです。

白紙の段階からどんどん書いていって完成するのは見た目に面白い。

でも諸条件からプランニングしてエスキスして、試験元の求めるものを計画するっていうのは相当にしんどい。

たぶん来年2回目、3回目という人、さらには学科から受け直しという人もいるとは思うけど、まずはみんなお疲れ様。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?