現在も皇室の中に残る出雲の力

凡太: 物部氏の血統は完全に途絶えてしまったんですか?

イシコフ: いや、そうではない。

物部氏は出雲王朝を築いた渡来人の直系だったのかどうかは分からないけれど、別のグループだったとしても、出雲王国の中心的な役割を果たし、列島原住民とは融和的共存共栄を図っていたと思える。だからこそ出雲の精神は列島の隅々まで根強く残っている。

血統としても、分家的な人々が全国に多数分散しているので絶えることはない。

先代旧事本紀では、ニギハヤヒの長子・アメノカゴヤマの子孫として尾張氏が、次子・ウマシマチの子孫として物部氏が生まれたとあるから、まず尾張氏は物部と同族だった。

凡太: 尾張名古屋の尾張ですか?

イシ: そう。尾張氏は当初は大和の高尾治を拠点としていたんだけど、分家が今の名古屋に流れていき、そこで栄えて、本家の勢力を超えてしまったという。

尾張氏は丹波の海部氏とも同族関係を結んでいるから、海部氏も物部系といえるのかな。

とにかく各地に物部系の子孫は散らばっているはずで、江戸時代の幕臣・荻生徂徠なんかも物部の子孫だといわれている。

でも、そうした血筋としての生き残りよりはるかに重要なのは、出雲や物部が残した「システム」だよ。

凡太: システム?

イシ: そう。出雲的なものや、列島原住民的な思想、世界観は、ニニギ系天孫族の政権によって完全に消し去られたわけではない。

ニニギ系天孫族は九州を制圧した後、次第に東へ勢力を伸ばしていくわけだけど、そのときすでに出雲は大和の地までの広い地域をまとめ上げていた。

大和の聖地といえば三輪山。その三輪山をご神体(神体山)とする大神おおみわ神社は出雲系の神社で、祭神は大物主神。

この神様は記紀では国津神くにつかみ(列島土着の神)とされているが、女神であるアマテラスに対する男の天津神(天の神)であるという解釈もある。神話の中のことだからどちらが正しいとかいうことでもないんだけれど、要するにニニギ系としてはニギハヤヒ系の存在を認めても、自分たちのほうが正当だといいたいし、ニギハヤヒ系としては、ニギハヤヒ系の神々はニニギ系とは別の天孫族の始祖である神様だということで、出雲の優位性を主張したいわけだね。

ニニギ系が作った記紀では、スサノオ(須佐之男命)やオオクニヌシ(大国主神)に代表される出雲系の神様たちは天から下って来た高貴な神々ではなく、あくまでも土着の有力者くらいの扱いになっている。

オオクニヌシとともに国造りを行っていたスクナビコナ(少名毘古那神)が常世の国へ去ってしまい、オオクニヌシがこれからどうやってこの国を造っていこうかと思案していると、海の向こうから光り輝く神が現れて「私を倭の青垣の東の山の上に奉れば国造りはうまくいく」と告げたので、そのようにするとうまくいった、というようなことが記されている。

この青垣の東の山が三輪山ということで、オオモノヌシやオオクニヌシはすでに大和にしっかり地盤を固めていた出雲国の中の有力者を表しているという説もある。

とにかく、古代大和の地では、出雲系の神様のほうが圧倒的に有力というか、今でも人気があって、アマテラスなどのニニギ系の神様を祀る神社はほとんどない。

それどころか、古代の天皇家は、自分たちの始祖であるアマテラスを祀る神社より出雲系の神社を詣でることが多かったという話まである。

天皇家最大の秘儀である大嘗祭や、アマテラスを祭る伊勢神宮の遷宮儀式などにも、出雲系、物部系からの儀式が重要な場面として組み込まれているという。

物部氏を倒した後も、天皇家は物部の祟りを恐れて、物部系の神々を尊重し、儀式や政治システムを踏襲した。それだけ出雲の力というのは大きかったんだね。

神社でいえば、出雲大社と伊勢神宮では、漂っている空気が違う。

熊野神社、十二社神社と呼ばれている神社には、今でも自然崇拝の空気が漂っていることが多い。出雲系、国津神系の空気だね。

凡太: 出雲の存在は歴史から消されたけれど、出雲が築いたものはしっかり残っているわけですね。

イシ: うん。完全に滅ぼしてしまったら恨みつらみが怖い。すでに根づいている信仰や習俗はうまく取り入れて融合させたほうが政治としてうまくいくという知恵だね。

この曖昧さ、柔軟さは、仏教が日本に入ってきたときも発揮された。

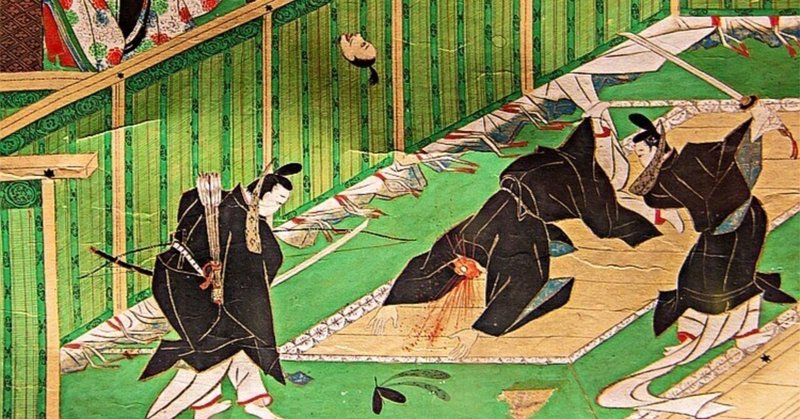

物部氏と蘇我氏の対立は、仏教を受け入れるかどうかを巡るものだったと学校の歴史の授業では教えられるけれど、その対立は単純なものではなかったはずだよ。

物部の中にも仏教文化をうまく取り入れたほうがいいと考える者はいたし、蘇我氏もゴリゴリの仏教推進派というわけではなかったと思う。その証拠に、仏教が入ってきた後も、神道系の文化を滅ぼしてしまえ、というようなことにはならなかった。江戸末期までずっと、神仏習合という共存形態が続いていただろう?

こちらが正しいんだから、あちらは消滅させろ、とはならなかった。

凡太: それって、今でもそうですよね。日本人はキリスト教会や神社で結婚式をあげて、死ぬとお寺で葬式を出して戒名をもらう、みたいな。

イシ: そうそう。まさにそれだね。諸外国から見たら、なんと節操のない国だということになるけれど、その曖昧さ、柔軟さ、いい加減さのおかげで日本は今まで何度もピンチを切りぬけてきたともいえる。

倭国にしても出雲にしても、多民族の連合国家だった。

九州では原住民として生活していたクマビトやハヤトが、倭人と混血したり連合したりして倭国連合ができていたところに、ニニギ系の天孫族が入ってきて、専制的な国家を形成していき、東へと勢力を広げていった。その手法は武力や騙し討ち、援助をちらつかせた懐柔策といった誉められたものではなかったけれど、原住民だったクマビトやハヤトの血が絶えたわけじゃない。

先発の出雲はニニギ系天孫族よりずっと穏やかな融合策で本州の西半分くらいをまとめあげていた。その連合国家の構成員も、当然多種多様な民族で構成されていて、混血が進んだ。

だから、他の民族を全滅させてしまえ、みたいなことにはならなかった。宗教観も多様でいい。神様はいっぱいいるんだから、家族や土地を守る神様が違うのはあたりまえ。異教徒は殺せ、みたいな発想にはならなかった。ゼロか百か、白か黒かではなく、ほどほどでいい。グレーゾーンがあるのはあたりまえみたいな精神構造。

凡太: それはよく分かります。日本人の特質ですよね。それは元をただせば、他民族が混じり合っていった歴史にある……と。

イシ: うん。悪いことじゃない。むしろいいことだよね。雑種の強みというか。

でも、そうした現日本人の「ゆるさ」「曖昧さ」は、決定的破局を免れる安全弁のように働くこともあれば、瞞されやすく利用されやすいという弱点として大きな危機を招くことにもなりかねない。

責任の所在を曖昧にすることによって、問題の本質がいつまでも見えてこず、政治や経営にごまかしや嘘が横行してしまう。被害を受ける大衆も、問題を質そうとせず、見て見ぬ振りで許してしまう。

今の時代はまさにそうした弱さや欠点のほうが目立つ。そこがいちばん心配であり、憂鬱なところさ。

ここから先は

現代人、特に若い人たちと一緒に日本人の歴史を学び直したい。学校で教えられた歴史はどこが間違っていて、何を隠しているのか? 現代日本が抱える…

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。