奥羽列藩同盟結成までの経緯

イシ: 会津の人たちにとっての「先の戦争」というのは、太平洋戦争ではなく戊辰戦争だ、とよく言われるね。それほど恨みに思っているということだけれど、無理もない。

京都守護職という無理難題を押しつけられ、孝明天皇と慶喜の双方に仕える形で奮闘してきたのに、突然「朝敵」とされて徹底的にやられてしまうんだから。

でも、戊申東北戦争の犠牲になったのは会津だけではない。すでに述べた、河井継之助が会津の助命と自藩の中立を目指して奮闘するも敗走した長岡藩だけでなく、他の東北諸藩も散々な目に合っている。気が滅入る話ばかり出てくるけれど、ていねいに見ていこうか。

まずは奥羽列藩同盟ができるまでの流れをおさえておこう。

奥羽鎮撫総督府と仙台藩

慶応4年1月17日(1868/2/11) 西軍政府は東北の雄藩である仙台藩藩主・伊達慶邦に会津藩の追討を命じるも、仙台藩は無視。

2月9日(3/2) 西軍、澤為量を「奥羽鎮撫総督」に任命。後に総督は九条道孝に代わり、澤は副総督に。

2月16日(3/9) 容保が朝廷に対する謝罪状を提出し、隠居を表明。会津に戻る。

2月25日(3/18) 会津藩同様に西軍の標的にされていると怖れた庄内藩が西軍に使者を派遣。西軍は庄内藩に対し、徳川慶喜と会津藩に対する追討軍への参加を要求するが、庄内藩使者はこれを拒絶。

3月2日(3/25) 奥羽鎮撫総督・九条道孝、副総督・澤らが京都を出発し仙台を目指す。

3月11日(4/3) 大阪より奥羽鎮撫総督府一行が4隻に分乗して仙台に向け出航。

3月22日(4/14) 奥羽鎮撫総督府が仙台に到着。仙台藩主・伊達慶邦と米沢藩主・上杉斉憲に対して容保に降伏を求めるよう命じる。

3月26日(4/19) 仙台藩が会津藩に降伏勧告を行う。容保は「降伏」は拒否する。

3月27日(4/20) 奥羽鎮撫総督府に命じられ、仙台藩が会津藩境に出兵するも、仙台藩・米沢藩等は会津藩と接触して謝罪嘆願の方向で検討を重ねていたため、本格戦闘にはならず。

3月29日(4/22) 奥羽鎮撫総督府、米沢藩などの東北諸藩にも会津藩および庄内藩の追討を命じる。

4月10日(5/2) 会津と庄内が同盟を結ぶ(会庄同盟)。

4月19日(5/11) 藩主・伊達慶邦率いる仙台藩軍が会津藩領に入り、戦闘状態になるも、双方の戦意は上がらず。

4月19日 大鳥圭介らの率いる東軍が宇都宮城を一時占領。この報が伝わると、仙台藩内でも会津藩・庄内藩と協調し西軍と対決すべきという論が優勢になる。

4月21日(5/13) 会津藩が仙台藩に降伏。条件は会津藩は武装解除はしないが、藩主・容保が城を出て謹慎。会津藩の削封に応じるというもの。しかし、その後すぐに会津藩側から合意内容を覆す嘆願書を仙台藩に出したことで、仙台藩は会津の説得を断念。

4月23日(5/15) 奥羽鎮撫総督府副総督・澤為量、下参謀・大山綱良が率いる西軍が仙台から庄内藩攻撃に向かうが、返り討ちに遭い、撃退される。

4月25日(5/17) 奥羽鎮撫総督府が松平容保に「罪を悔い改め服罪する姿勢を示し、天朝の慈悲を仰ぐならば、寛大な処分を考えてもよい」という内容を通達。

4月29日(5/21) 七が宿・関宿にて仙台・米沢・会津三藩が会合し、会津藩が重臣の首級を出して降伏することで一旦同意。しかし、数日後には会津がそれを翻した内容の嘆願書を持参したため、仙台藩は会津の説得を諦める。

凡太: この段階ではまだ本格的な戦闘は起きていないんですね。仙台藩も、西軍に従うのか、会津や庄内と一緒になって戦うのか迷っている感じですか?

イシ: 東北諸藩としては、西軍が会津・庄内を私怨で狙っていることを知っているから、会津を攻めろなどと言われても、はいそうですかと従うわけにはいかない。会津藩には、義こそあれ、非はない。

しかし、下手をすると巻き込まれて自分の藩も潰されてしまう。慶喜が完全に降伏して徳川体制が崩壊した以上、趨勢はどう見ても西側勢力に有利だ。薩長の横暴は許せないけれど、自藩の領民を守ることも優先させなければならない。悩むところだよね。

もちろん会津としても、東北の盟主ともいえる仙台藩を相手に戦争など絶対にしたくない。

一方の薩長側も、戦力がまだ揃っていないから、自分たちが「官軍」であることを示すために公家を「奥羽鎮撫総督」なんていう名称でトップに据えて東北諸藩への圧力をかけるしかなかった。

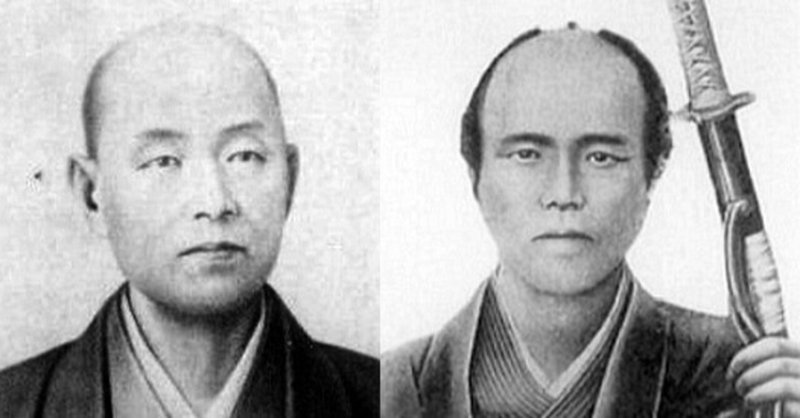

奥羽鎮撫総督府の主要メンバーは、総督・九条道孝(後の昭和天皇の母方の祖父)、副総督・澤為量(公家)、参謀・|醍醐忠敬《だいごただゆき》(公家)、下参謀・世良修蔵(長州藩)と大山綱良(薩摩藩)。京都にいた薩摩、長州、筑前、仙台の守衛兵などおよそ数百名を率い、海路で奥羽松島に先発上陸した一隊は、仙台藩の藩校・養賢堂に本陣を置いた。

貞明皇后(大正天皇后)の父。昭和天皇の外祖父。平成天皇(明仁上皇)の曽祖父にあたる皇族。 奥羽鎮撫総督府総督として東北戊辰戦争を転戦後、明治以降は明治天皇の相談役、貴族院公爵議員。明治39(1906)年に満66歳で病没。

公卿(正二位・参議)。廷臣八十八卿列参事件に加わり、日米修好通商条約勅許に反対。奥羽鎮撫使副総督として東北戊辰戦争を転戦。明治22(1889)年、77歳で没。

後陽成天皇の男系八世子孫。明治以降は留守権判官、元老院議官を歴任するも、病弱な兄・忠告や兄の息子・格太郎を冷遇したことで、格太郎に恨まれ、明治32(1899)年5月、格太郎に拳銃で撃たれて死去。没年満49歳。

薩摩藩士。西郷隆盛、大久保利通らとともに精忠組に所属。戊申東北戦争では秋田で庄内藩の反撃にあい連戦連敗。明治政府では鹿児島県の大参事、権令(県令)。下野した西郷を支え、県令として明治新政府に租税を納めず、私学校党を県官吏に取り立てるなど独立国のように振る舞う。西南戦争では官金を西郷軍に提供し、その罪を問われて逮捕され東京へ送還された後、長崎で斬首される。満51歳没。

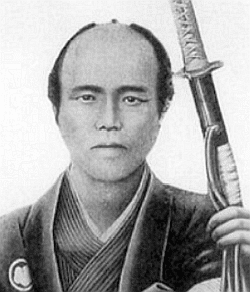

庄屋の息子として生まれる。長州奇兵隊に入り、第二次長州征伐、鳥羽・伏見の戦いに参加。奥羽鎮撫使下参謀として仙台に乗り込んだ後は、傍若無人な振る舞いと会津を徹底追討すべしとの強硬論で東北諸藩に恨まれ、暗殺される。満32歳没。

凡太: 奥羽鎮撫総督府が連れていた兵は数百名ですか?

イシ: 大阪から船にのせた兵は、薩摩、長州、筑前、仙台藩からおよそ100名ずつだったから、せいぜい500名規模じゃないかな。海路で行ったということもあるけれど、江戸周辺での制圧も完全ではないため、東北に多くの兵力をつぎ込めなかったんだね。だから「奥羽諸藩の制圧は、奥羽諸藩の兵力を使う」という、かなり無茶な策を立てたわけだ。

でも、仙台藩だけでも3万の兵力を持っているわけで、東北諸藩がその気になれば簡単に叩きつぶされてしまう。それを防ぐためにも公家を先頭に立てたとも考えられるかな。これを攻撃すれば、会津同様におまえたちも朝敵だぞ、と。

当初は薩摩の黒田了介(後の清隆)、長州の品川弥二郎が参謀を命じられていたんだけれど、二人ともその役は無理だと言って辞退している。

代わりに下参謀に任命されて仙台に入ってきたのが、薩摩の大山格之助(綱良)と長州の世良修蔵だ。

公家の九条らとは違って、この二人はゴリゴリの武闘派。大山は、西郷や大久保らとともに精忠組出身。世良は奇兵隊出身。第二次長州征討のときも鳥羽伏見の戦いのときも、幕府軍を打ちのめしている。

特に世良が問題でね。会津だけでなく、奥州諸藩に対して強い敵愾心と侮蔑意識を持っていた。仙台に乗り込む前から、総督の九条を差し置いて、会津は壊滅させる、容保を切腹させないことには何も始まらないと騒いで、諸藩の強い反感を買っていた。

藩主の首を差し出すので許してください、なんていう藩はないよ。世良の言動は東北戦争の導火線になったともいえるね。

凡太: 総督を差し置いてそこまで騒ぎ立てたのは、単純に会津が憎いからですか?

イシ: おお、いい質問だね! 不自然さを感じるよね。

長州は孝明天皇に嫌われて朝敵とされて京都を追われた。京都では天誅だと騒いでテロ殺人を繰り返したことで、京都守護職の配下である新撰組などに仲間が殺された。その恨みを京都守護職の容保にぶつける、というのは分からなくはない。

しかし、長州が会津を潰したかったのは、私怨というよりはむしろ恐怖からじゃないかな。

孝明天皇から嫌われて朝敵とされた自分たちが、イギリスや薩摩の援助を受け、偽勅や偽の錦旗という詐欺手法を使って「官軍」になりすました。その後ろめたさから、このまま新政府を作っても、会津の怨念によって返り討ちにあうんじゃないかと。だから不安の種である会津を徹底的に潰したかった。特に策略担当の木戸孝允らの胸中にはそうした恐怖が巣くっていたと思うよ。

凡太: 薩摩はどうですか? 薩摩には会津をそこまで憎んだり怖れたりする理由はなさそうですけど。

イシ: そうだね。薩摩が会津を恨む理由は特にない。江戸の薩摩藩邸に討ち入りして焼け落とされたことで庄内藩を恨むというのも、あれはそもそも西郷の謀略なわけで、庄内藩はむしろ騒動に巻き込まれた被害者みたいなものだ。下っ端の藩士らは分かっていなかったとしても、西郷ら上層部は分かっている。そのことに対する後ろめたさが攻撃心理に転換する、ということはあるかもしれないけれど、私怨という理由だけで東北に攻め入ることには理解できない部分がある。

これははっきりした資料があるわけではないし、資料に残るようなことでもないから想像するしかないんだけれど、薩摩の西郷、大久保らには、実利的な理由から東北を平らげる必要があったはずだ。

江戸を手中にしたものの、薩長にも朝廷にも金がない。大量の兵器を購入したり、江戸までの遠征で多くの兵糧を費やしているから、新政府を作った直後から借金政府になることが目に見えている。西軍についてきた諸藩に与える恩賞もない。となると、新政府はたちまち諸藩から突き上げられてしまう。

そこで東北に目をつけた、ということはあったはずだよ。論功行賞の原資のために東北を朝敵にする必要があった。

凡太: 東北諸藩を朝敵ということにして倒せば、領地を分割して西軍側についた諸藩に分け与えられるということですか?

イシ: そういうことだね。

逆にいえば、東北諸藩は、西軍に恭順するにせよ戦うにせよ、領土を守るためでしかない。

どうすれば自分の藩が生き残れるか。その展望がはっきり見えないでいるところに、公家を先頭に立てた奥羽鎮撫総督府なんていう一行が乗り込んできた仙台藩は困ったわけだよ。

「貴藩は奥羽諸藩を束ねるだけの力量を持つ雄藩である。率先して天皇をいただく新政府に従い、範を示し、会津藩を討て」みたいなことを命じられた。

凡太: それで仙台藩は素直に従ってしまうんですか?

イシ: 当初はそのふりをしてなんとか時間稼ぎをしようとした。

3月27日に奥羽鎮撫総督府が仙台藩に会津追討を命じると、仙台藩は一応従って自藩の兵で会津周辺を固めた。

猪苗代湖の東に位置する御霊櫃口、南から会津に入る中山口、安達太良山からの土湯口などでは戦闘が起き、負傷者も出たんだけれど、両軍とも兵の士気は上がらず、激しい戦闘にはならなかった。

仙台藩の軍事奉行・但木土佐は、表向きは奥羽鎮撫総督府に従う体を繕いつつ、裏ではまだ戦争回避の可能性を探っていたから、消極的な指揮しかしなかった。

一方、追討軍の指揮を執っていた西軍下参謀の世良修蔵は徹底攻撃を叫んでいて、兵はどっちの命令に従えばいいのか戸惑うばかりだったようだ。

凡太: なんだかもう……そんなのに駆り出された兵隊さんたちも気の毒です。

イシ: しかし、形として仙台藩が会津追討軍を出したというのは、他の東北諸藩にとっては衝撃だっただろうね。

このままでは東北一帯が戦に巻き込まれてしまう。なんとか最悪の事態を避けたい各藩は、仙台・米沢両藩が中心となって、水面下で会津との折衝を続けていた。

ここで会津が「藩主の首を差し出す以外はなんでも従う」というような完全降伏をしていたら、事態は変わったかもしれないけれど、それまでの西軍の動きを見ていれば、降伏したからといってうまく収まるとは思えない。かといって、このままでは東北の中でも孤立して、会津藩は完全に終わってしまう。

袋小路に追い込まれたわけで、これまた世良など「会津憎し」の長州にとっては思うつぼだった。

ただ、公家の九条や澤、醍醐らは、朝廷の中では親長州だったとはいえ、会津に強い恨みがあるわけではない。会津を叩きつぶせと騒ぐ世良をもてあましていた。

4月25日、九条は会津の松平容保にあてて「罪を悔い改め服罪する姿勢を示して天朝の慈悲を仰ぐならば、寛大な処分を考えてもよい」という内容の通達を行っている。

なんとか戦をせずに会津完全降伏という形に持ち込みたいということだろう。

しかし、今までずっと孝明天皇のために戦ってきた容保としては、これほどの屈辱はない。「天朝の慈悲を仰ぐ」というのは、御所に発砲した長州や、朝敵である長州と手を組んで若い天皇を操っている薩摩に命乞いをするということだからね。謹慎して反省はするけれど、なぜ偽官軍に謝罪しなければいけないのかと突っぱねる。

4月29日には七ケ宿街道関宿(現在の宮城県刈田郡)で仙台藩、米沢藩、会津藩の重臣が集まって事態収拾のための会合が持たれた。

仙台藩からは家老・坂英力、軍事奉行・但木土佐、若年寄・真田幸歓、米沢藩からは家老・木滑要人以下、重臣の片山仁一郎、大瀧新蔵が来て、会津藩家老・梶原平馬を説得しようとした。

仙台藩の但木は、会津から恭順の意を示した嘆願書と鳥羽伏見の戦いにおける首謀者の首級(斬った首)を差し出すことを提案した。

これは事前に但木が九条総督らとすり合わせた内容だったようだ。

梶原は受け入れない。自分たちに非はないと、滔々と正論を述べ、特に首謀者の首級を差し出すことには難色を示し続けた。

凡太: それはそうでしょう。会津が可哀想過ぎます。

それに、首を差し出すって、比喩ではなくて実際に首を斬るんですよね。それが普通だった時代なんですか?

イシ: そういう時代だったんだね。何かあると、簡単に切腹させたり首を斬り落としたり……。尾張藩でも、藩主が「朝命」に従って家老らを処刑したよね。そういうことがあたりまえのように行われていた時代で、諸外国の公使や官僚たちも引きまくっている。

何か問題が起きると、トップが中間管理職に責任をとらせるという体質は、今なお根強く残っているよね。

ともかく、会津は何も間違っていない。

しかし、何がなんでも会津を叩きつぶすと決めている薩長が相手では、正論が通るはずもない。こうした実直すぎるところが会津藩の弱いところでもある。勝海舟のような清濁併せ呑みながら、よりマシな方向に話を持っていくという交渉上手がいない。正論、精神論で突き進んでしまう。

この会合でもそうだ。最悪の事態を避けるためには理不尽なことでも呑み込めと説得する仙台の但木に対して、会津の梶原はなかなか首を縦に振らない。最後は真田が「そんなことでは話にならん。さっさと国に戻って戦の準備をしろ。次は戦場で会おう」と強く突き放したところで、ようやく梶原は観念して、但木らの要求を国に持ち帰り、容保から嘆願書を出すということになった。

しかし、梶原も最後にこう念を押している。

「奥羽鎮撫総督府の参謀は薩長両藩の藩士。我らがいかに誠意を尽くしたところで、やつらは何がなんでも会津を叩きつぶすことだけが目的だから、無理難題を押しつけられ続けるだけではないのか」

それに対して但木は「貴藩が誠心誠意を尽くせば必ず嘆願は聞き届けられる。それは我々が保証する」と言いきったそうだ。

この時点で但木には、総督の九条を説得する目算があったんだろう。

九条を補佐する副総督の澤や参謀の醍醐も公家で、もともと戦を望んでいるわけではない。説得の余地は十分にある。強硬姿勢を貫く世良や大山は、所詮、九条らの下で動くべき「下参謀」であり、総督の命令を無視してまで無茶はできないはずだ、と。

凡太: でも、それは甘かったんですね?

イシ: そういうことになるね。

しかも、梶原が会津に持ち帰った仙台・米沢からの提案は、藩の重臣たちによって退けられてしまった。

これ以上辱めを受け続けるなら、徹底抗戦あるのみ。城と共に死ぬ覚悟で戦い抜く、と。

会津としては、庄内藩と軍事同盟を結んでいたことに一縷の望みを託していた。新潟港を使ってシュネル兄弟らから新式の銃も仕入れている。簡単には潰されないという計算もあっただろう。

こうして、結局、最悪の状況に進んでいった。

白石会議による「自衛団結」

閏4月4日(5/26) 米沢藩・仙台藩4家老の名前で、奥羽諸藩に列藩会議召集の回状が回される。

閏4月11日(6/4) 奥羽14藩(仙台・米沢・二本松・湯長谷・棚倉・亀田・中村・山形・福島・上ノ山・一ノ関・矢島・盛岡・三春の代表33名)が仙台藩領の白石城において列藩会議を開催(白石会議)。会津藩・庄内藩赦免の嘆願書「会津藩寛典処分嘆願書」など3通に署名。

閏4月12日(6/2) 仙台藩主・伊達慶邦と米沢藩主・上杉斉憲が九条道孝を訪ね、直々に歎願書3通を提出。

閏4月15日(6/5) 会津から総督府「謝罪仕間敷覚悟」(謝罪をするつもりはない覚悟)という文書が届く。

閏4月17日(6/7) 容保からの書状に怒った総督府は奥羽14藩からの嘆願書を却下。

閏4月18日(6/8) 白河城攻略のために白河にいた世良修蔵が、今後のことを九条総督と協議するため仙台に向かう。

閏4月19日(6/9) 会津藩・庄内藩赦免の嘆願書が却下されたため、諸藩は会津・庄内の諸攻口における解兵を宣言。

閏4月20日(6/10) 未明、仙台に向かう途中で福島城下に宿泊していた世良が襲われ、斬首される。

世良修蔵暗殺で始まった東北戊辰戦争

凡太: 世良は殺されてしまうんですね。

イシ: うん。これが東北戦争の号砲みたいになってしまった。

その経緯を少し詳しく見ていこう。

世良は奥羽鎮撫総督府下参謀という肩書きで仙台に入った後も、とにかく会津は潰す、容保の首を差し出さなければ話にならないと強硬に主張し続けていて、東北中から嫌悪されていた。

さらには世良の配下が徒党を組んで仙台の街中を闊歩し、若い女を捕らえて犯すといった狼藉を働き、仙台の庶民からも恨まれていた。

このときからすでに、会津や東北諸藩の間では「世良は殺すしかない」という暗殺論が出ていて、それを聞かされた仙台藩の但木も、嘆願書を九条に受け取らせるためにも世良排除はやむなしと考え、止めることはしなかった。

白河から仙台に向かう途中、世良は八丁目宿(現在の福島市松川町)で、副総督の醍醐と会って、会津攻めについて協議した際に、仙台藩を中心に自分を暗殺する動きがあることを聞かされている。

その後、福島城下で、馴染みの宿・金沢屋に投宿。

福島藩は当初から仙台藩よりもずっと西軍に対しては慇懃で、女と酒を用意して歓待している。そのため、世良は自分の暗殺計画のことを知らされながらも、ここでは安全だと気を許したんだろう。

宿の主人はいつものように、世良を本館北に建つ土蔵作りの屋敷の二階に通し、風呂では背中を流すなど特別待遇で迎えた。

このとき、世良がいる金沢屋のすぐ裏手にある鰻屋兼旅館には、世良暗殺を計画していた仙台藩士・瀬上主膳、姉歯武之進ら一行がいて、鰻を食っていた。彼らは皮肉にも、会津征討軍の土湯口の軍を率いていたのを、前線から引き上げてきたところだった。

そこに、世良が目の前の金沢屋に入ったという報が入り、瀬上らは色めき立った。

そうとは知らぬ世良は、宿で、新庄に陣を張っている薩摩の大山綱良に宛てて密書を書いていた。

そこには「この上は京都の朝廷に奥羽諸藩の実状をしっかり説明申し上げた上で、『奥羽皆敵』と見なし、大軍を率いて奥羽に戻りたい。そのためにまずは自分が江戸に行き、大総督府の西郷様に相談したい」ということが書かれていた。

その後、宿では福島藩による接待酒席が設けられ、世良は酒と女ですっかりいい気分になっていた。そこで、福島藩の軍事掛・鈴木六太郎を呼びつけ、その密書を新庄にいる大山参謀に届けるよう命じた。

凡太: え? そんな内容の密書を福島藩に託したんですか? 馬鹿すぎませんか?

イシ: 酔っ払っていい気分になっていたにしても、お粗末だよね。いくら福島藩が西軍寄りだといっても、東北諸藩の一員だからね。

世良から密書を託された鈴木は、すぐに福島藩家老・斎藤十太夫の屋敷に向かって、事の次第を告げた。

事情を知った斎藤は悩んだ。西軍について、今後、奥羽が西の完全支配下になったときの担保とすべきか。それとも奥羽の盟主である仙台藩との絆を保つべきか。

斎藤は自分では決められず、鈴木に「仙台藩の意向を伺え」と命じた。

その結果、密書の件は、世良の動向を見張っていた瀬上のてに渡り、中身を読まれる。

『奥羽皆敵』の文言を見た瀬上らは、ここで世良を討たなければならないと決意。未明に加勢を買って出た地元衆と一緒に宿を取り囲み、娼婦と寝ていた世良を襲撃。世良は飛び出した庭先で意志に頭を打ち付けて重傷。そのまま捕まった。

瀬上らは、世良が書いた密書を突き出して「これは何だ」と詰問したが、世良はすでに息絶え絶えで、一言も答えぬまま、そこで失神。

当初は世良を捕らえた上で、白石に集まっている奥羽諸藩公のもとに連れていくという計画だったが、これではどうすることもできないとなって、夜が明けてから阿武隈川河原に運ばれ、そこで首をはねた。

首なし遺体はその場に埋められ、世良の首は白石に詰めていた諸藩のもとに届けられた。

世良斬首の報を受けた奥羽諸藩公や藩士たちは口々に快哉を叫んだが、仙台藩の実質最高司令官である但木土佐は「罪人の首など見たくもない。川に投げ捨てろ」と、不機嫌な声で言い放ったそうだ。

凡太: 東北の人たちにとって、世良への憎しみは凄まじいものだったんですね。

イシ: そうなんだけど、これでもう後戻りはできなくなったんだよ。

但木も、世良殺害はやむなしと判断していたが、計画・実行の主体はあくまでも会津藩であり、仙台藩がそれに協力するとしても、脱藩者が会津に同調したということにしたかった。

それなのに、仙台藩重臣である瀬上主膳が、福島藩にも手伝わせて世良を公然と捕縛し、斬殺してしまった。これでは主犯は仙台藩ということになってしまい、もはやごまかしようがないからね。

他の諸藩も、もう後戻りできないことを悟った。

世良修蔵は、西郷の命令で江戸周辺でテロ活動を率いた相楽総三や伊牟田尚平、益満休之助のような役割を果たしたともいえるかな。

これで奥羽越列藩同盟と西軍との完全対決が決定的になった。

奥羽列藩同盟参加藩(25藩)の内訳は、仙台・米沢・盛岡・秋田・弘前・二本松・守山・新庄・八戸・棚倉・中村・三春・山形・平・松前・福島・本庄・泉・亀田・湯長谷・下手渡・矢島・一ノ関・上山・天童。

その後、長岡藩などの越後諸藩(6藩)が参加し、会津・庄内を含めて合計33藩の奥羽越列藩同盟となった。

閏4月25日(6/15) 西軍が白河への攻撃を開始。会津戦争始まる。

5月2日(6/21) 西軍が長岡藩の中立要請を拒否、北越戦争始まる。

5月3日(6/22) 奥羽諸藩連名で朝廷―太政官に直接、建白書を提出することになり、奥羽越列藩同盟成立。

凡太: 確認ですけれど、西軍が奥羽鎮撫総督府というのを送り込まなかったら、戊申東北戦争というのは起きなかったんじゃないですか?

イシ: その通りだね。会津藩は孝明天皇が亡くなるまでずっと天皇のために尽くしてきた。慶喜が逃げてしまった後も、国に戻って謹慎している。会津のほうから西軍に戦いを仕掛けるような力はない。

ましてや東北諸藩は戦争する気がない。京都や江戸の情勢がどうなっていくのか見守る構えでいた。

そこにわずか数百の兵を連れて、公家の3人をトップに立てた一団が乗り込んできて、仙台藩はじめ東北諸藩に「会津を討て」と、滅茶苦茶な要求をした。

本来ならその「奥羽鎮撫総督府」なる不遜な名前の一団を「平和を維持している東北の秩序を乱す者たち」として捕らえて人質にとり、西軍と交渉をするという手もあったはずだ。

でも、そういう策略ができないところがお人好しの東北人らしいというか……。まあ、こんなこと言うと、東からも西からも怒られそうだけれどね。

とにかく東北諸藩は戦争をしたくなかった。なんとか回避したいと努力した。

4月12日に仙台・米沢両藩藩主が嘆願書を渡すために直接九条総督に会いに行くんだが、九条は当初この嘆願書を受け取ろうとしなかった。そこを両藩主が粘って、8時間かけて説得した。

嘆願書は会津藩からの嘆願書、仙台・米沢両藩主署名の嘆願書、奥羽諸藩の重臣連名の嘆願書の3通。なぜ3通にもなったかというと、肝心の会津藩からの嘆願書には、事前に仙台藩と九条との間ですりあわせをしてあった会津藩の家老ら首級の差し出しはおろか、謝罪の文言も含まれていなかったからだ。

それをフォローするために仙台・米沢両藩、その他東北諸藩が別々に嘆願書を添えたんだ。

奥羽諸藩からの嘆願書には「この嘆願を取り上げず、会津討伐となってしまうと、庶民は苦しみ、蜂起する者も現れる。そうなると奥羽諸藩は疲弊し、お国のために尽くすことも難しくなる。これは会津藩の願い出ということに留まらず、奥羽諸藩の願い出であるとお察しの上、速やかなるご裁可を願い奉りたい」といった切々たる訴えが書かれていた。

この時点で、九条、澤、醍醐の公卿は、これ以上の強攻策は無理だとして、一旦この嘆願書を持ち帰って西郷、大久保らと改めて東北への対応を錬ったほうがいいと考えていた。

このとき、世良や大山は白川の戦いなどで出払っていて、その場にいなかった。いたら、そもそも嘆願書を受け取ることさえしなかっただろう。

しかし、間が悪いことに、3日後の閏4月15日には、容保から九条に「御沙汰の趣旨ありがたく拝承仕りました。しかし、徳川家への処置がどうなるかを見届けぬうちは、謝罪はせぬ覚悟でありますゆえ、ご承知おきください。以上。 陪臣松平肥後守」

という手紙が届いてしまう。

凡太: 容保さんの気持ちは分かりますが、空気が読めないというか、東北諸藩の努力が水の泡ですね。

イシ: 残念ながら、この時点で会津藩には難局に対処できる人材がいなかったんだね。

奥羽列藩同盟と西軍との戦いは、白川口の戦いが緒戦となるんだけれど、ここで東軍は無残な負け方をしてしまう。

そこから先、東北戊辰戦争の悲惨さと敗因についての話は、また次にしよう。

★このシリーズはあと数回で終了し、その後は一冊の本にまとめる作業に入ります。とりあえずオンデマンド出版する予定ですが、出版社のかたで、刊行を考えていただけるかたがいらっしゃいましたらぜひご連絡ください。

『新・狛犬学』

第一章 狛犬とは何か 100万人の狛犬学

第二章 狛犬の種類

第三章 歴史に翻弄された狛犬文化

……それぞれ約50ページ構成で、狛犬の知識だけでなく、狛犬という不思議な文化が誕生した背景や、狛犬から見えてくる日本の近現代史の課題にも迫っていく。「庶民文化」としての狛犬を追究し、今までの視点では言及されなかった深層まで探ろうとする「新」狛犬学。もちろん、画像を見ているだけでも単純に楽しめる。狛犬ファン必携の1冊。

B6判・152ページ フルカラー

★オンデマンド 2178円(税込) 送料:330円

■ご案内ページは⇒こちら

★オンライン決済でご購入は⇒こちらから

★Amazonでご購入は⇒こちらから

ここから先は

現代人、特に若い人たちと一緒に日本人の歴史を学び直したい。学校で教えられた歴史はどこが間違っていて、何を隠しているのか? 現代日本が抱える…

こんなご時世ですが、残りの人生、やれる限り何か意味のあることを残したいと思って執筆・創作活動を続けています。応援していただければこの上ない喜びです。