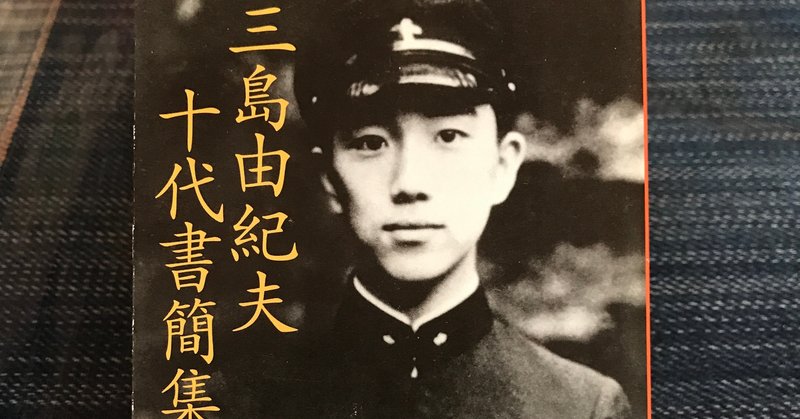

三島由紀夫(著)『三島由紀夫 十代書簡集』を読む。

三島由紀夫は1925年生まれだから、昭和の年数だけ年齢(とし)をとる。

三島由紀夫の『十代書簡集』を読む。昭和十五年から十九年まで文芸部の先輩、東文彦に宛てた書簡集だ。大戦の開始、あるいはその最中、十五歳から十九歳の三島が友人に宛てた手紙の中で、何を書いたのか。

昭和十六年の手紙には、友人から紹介された著名な作家に作品を送ったが、誠意のある批評は得られなかったとある。

送り付けられた作家のひとりが、石森延夫。

私は直前にこの作家の『コタンの口笛』を読んでいたので、この作家の文章や作風は少しは感じることができた。彼は児童文学者なのだ。

三島のこのときの手紙を読むと、

昨年春、ラディゲの「肉体の悪魔」式の小説を書き自己嫌悪に襲われました。

と書いてある。

つまりラディゲの「肉体の悪魔」式の小説を児童文学者に送りつけ、批評を依頼したのだろう。

三島らしい。

私はといえば、石森延夫の『コタンの口笛』を知人の娘さんに渡し、読むように勧めたのだから、どちらかと言えば、三島よりも石森派なのだろう。

しかし、この『十代書簡集』で三島が読んで良かったと書く書籍を、さっそく数冊注文したのも私である。ある本を読めば影響を受け、別の本を読めば感動する。この年齢になっても定見がないのだから、我ながら呆れる。

注文した本は次の通り。

ゾラ(著)『居酒屋』、『ナナ』

リルケ(著)『マルテの手記』

佐藤春夫(著)『厭世家の誕生日 他六篇』

マニアックな本が多いが、アマゾンの書評を読むと「三島由紀夫が絶賛」と書いている人もいるので、読んでみようと思ったのだ。その後でも、あれもこれもと乱読すると、一冊一冊の深みが理解できないのではないか、などと小心者らしく悩んでいる。

とにかく、三島由紀夫の考える「文芸とは何か」の原点がこの本にはある。

十五歳でこの書簡、三島由紀夫の早熟さはいったいどこから生まれたのだろう。

それは戦争が迫る時期に、文学に何ができるのかの問いでもあるし、文学の退廃は何を意味するのかの三島なりの答えの出し方でもある。

そうだ。この本には三島独自の「答えの出し方」がある。

何をどう考え、どう行動したのか。

三島の四十五年の生涯を考えるとき、この時期の行動の延長線上にすべてのものが並ぶように思う。

最後に、十五歳から十九歳の三島は「私が死んだ後にそのまま作品となる書簡」を考え、文学仲間の東文彦に多数の手紙を書いたのではないか。

そう思うほど、この手紙は美しい。

ーーー

文字を媒体にしたものはnoteに集中させるため

ブログより移動させた文章です。

↓リンク集↓

https://linktr.ee/hidoor

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?