パナソニック・マウンテンキャット レストア日記 (2.2) フリーハブボディ分解・グリスアップ編

<追記>

記事内のグリスの塗り方と自作工具について訂正あります。

ボディ内部でもラチェット部分にのみフリーハブグリスを使い、ベアリング部分には通常のハブベアリングに使うグリスを使用するのが正しいとのことでした。

自作工具については、既製品を買いましょう。ということです笑

<追記終わり>

もう普通に乗れるようになっているのでレストアとしてはもう完了しているけどせっかくなのでレストアの延長としていろいろメンテナンスをやっていこうと思っております。

今回はフリーハブボディのオーバーホールにチャレンジ。

ボロボロのマウンテンキャットが手元に届いて間もなく、リアハブをオーバーホールした際分解するには知識が足りないと判断しパーツクリーナーをじゃんじゃん流し込み、隙間からオイルを流し込むに留めていたフリーハブボディ。当初から粘性のないオイルを注入しただけだったので振るとシャラシャラ鳴っており、走行するとかなりの高音ラチェット状態でした。

そんな状態でしばらく乗っておりましたがやはりもう互換品がなくハブボディが壊れたらハブごと交換になる事態は避けたいと思い分解を決意。

型番からパーツリストで互換品などを調べる

今回分解するのはSHIMANO DEORE LX , FH-M550-7-QR。

HG(ハイパーグライド)7速時代のハブです。

シマノパーツリストによると、フリーハブボディのパーツ型番は30H9801。

(パーツリストpdfに直リンクしてましたがアドレスが変わってリンク切れちゃってましたのでマニュアルのトップページに飛びます。)

FH-M550の説明書を確認するとFH-M650、FH-M550、FH-HG50、FH-HG20の4つが併記なのでそれぞれのパーツリストを確認してみるとFH-M650以外のハブはフリーハブボディの型番も同じでした。まあFH-M650も結局7速スプロケット用ですし使えるんじゃないかなとは思いますが…。DEORE DXなのでちょっと丁寧に作ってるだけで形は同じとか(根拠なし)。

なのでもしフリーハブボディが再起不能になっても3つのうちのどれかのハブが中古で手に入れば移植も可能ですね。

(フリーハブボディ単体のパーツナンバーで出品してる人はゼロに近い(ebayなど海外で数点確認)ですがハブ型番ならヤフオクでいくつか出品が見つかります。)

専用工具を買う?作る?

<追記>

冒頭にも書きましたが、アマゾンなどで既製品を買った方がいいです笑

安価な自転車工具で有名なSuper Bからも出てます。この後に書かれている手作り工具はたまたま初回うまくいっただけでそのあとは全くダメでした。ボディを破損する恐れもあるので、既製品を買いましょう…笑

それと、工具が爪から外れてボディのネジが削れないように長いネジ棒とナットとワッシャーを買い、ハブに通して固定できるようにしましょう。

一応当時の記録として文章は残します。

<追記終わり>

まず自転車いじりをしている人たちのブログやyoutubeで手順を予習。

どうやら分解にはまず専用工具を調達しないとならないようです。

先人の皆さんが言及されている通りシマノはフリーハブボディの分解を推奨しておらず、ダメになったらボディを交換してくださいね。みたいなスタンスのようで現在はシマノ純正工具は販売をしておりません。以前はあったみたいですが。買うとしたらアマゾンなどにあるノーブランドの分解工具があります。900円前後。良心的。が、だいたいが中国から発送なので1か月弱かかってしまう。待てるならこれで全然いいと思います。

まあ工具のDIYもまたフリーハブボディ分解勢の多くが通る道のようなので、自作の方向で進めてみることにしましょう。

多くの人がソケットレンチを厚さ3.5mmほどの爪を2つ残して削った工具(前述のアマゾンで売ってるような形の)を作るようだけど、ソケットの費用とガリガリと削る労力も足したら既製品を買ってしまった方がいいですね。DIYの大前提は労力も勘定に入れてとにかく安く。

アマゾンの商品ページから拝借した寸法によると直径28.8mm。だいたい29mm。ちなみに21mmソケットレンチ外径がこのくらいのようです。お値段はTONE製がホームセンターで580円。

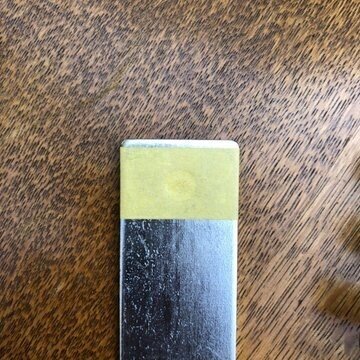

しかし今回工具を自作するにあたって当初からすでに考えていた方法がありまして、結局中心に邪魔するものがないのであればでっかいマイナスドライバー様のものがあればいいのでは?と。3~4mm厚のTプレートなんかピッタリなのでは。と。

そしたらドンピシャ見つかりました。

まさにこれです。幅30mm。厚さ約3mm。上部がハンドルのようになって均等な力で回せるはず。お値段350円。お手頃です。加工も少なく済みそう。(自分はドンピシャを見つけましたがメーカーによって先端に丸みがあったり厚みが違ったりします。これはどこのメーカーか失念…。)

専用工具を作る

さっそく若干の加工をしていきます。まず先端の丸みを削り取り、直角に。

そして若干幅が広いので先端を幅29mmまで削ります。高さ?深さ?10mmくらい削れば十分でしょう。

すると当然ハブ内部に収まり、爪にも収まります。

あとはうまくトルクがかかって外れてくれるかどうか。

フリーボディ分解のために回すボディ内部のネジは逆ネジなので、外すときは時計回しで緩めます。トルクが必要なのでボディはホイールに装着したまま。

するとまあうまいこと回りました。笑

固い場合はどうせ分解後グリスアップするのでクレ556を流しいれても問題ないですね。ラスペネなどという高級品があればそれもいいですね。

後述しますがこの時点でネジを外さないでください。ベアリングが飛び散ります。

分解 の前に…(ダストキャップの外し方)

順番が前後しましたが、

前項でT工具をボディに入れてみるところに至る前でダストキャップの取り外しに大変苦労しました。

意外と語られない部分だと思うのですが。

(筒の内側にはまっている黒い凹みたいな形のものです。鉄製。)

マイナスドライバーを入れてテコの原理で外そうとするも、作用点はダストキャップ裏側、支点はダストキャップ上側になってしまうので片方上がったら片方が下がる堂々巡り。

アメリカの自転車DIYメンテ親父の動画によるとフリーハブをホイールから外した状態で裏側からマイナスドライバーを当ててハンマーで叩いて外すといいとあるので試しましたが、ダストキャップがへこみました…。

結局半ばヤケになってテコの原理で外しましたがダストキャップは若干歪んでしまいました。修正可能な範囲ですが。

なにかスムーズに行く方法が知りたいところですね。おそらく外したら交換する使い捨てのパーツなのではと思うのですがやはりもうパーツはありません。ので綺麗に外すしかない。ボディ筒の内側にネジが切られてそれに引っかかっているようなので、回したらうまいこと外れるんでないかと思うんですがダストキャップには引っかかりがないので切り欠きを作ってやはりでっかいマイナスドライバー様の鉄のプレートで回すとか…。ヘッドパーツの取り外しに使う半分に切ったワッシャーを使うとか…。確実なやり方が欲しい…。(という願望でこの話は終わり…)

改めて 分解

ダストキャップで長々書きましたが本筋に戻ります。

フリーハブボディ内部のネジが緩まったのを確認したらそれ以上は緩めず(筒を抜くとベアリングが飛び散ります)一旦軽く(軽くです)締め直し、

ホイールからフリーボディを外します(10mmアーレンキーで)(これは正ネジ)。

外したボディをバットやお皿などに置いて、ベアリングが飛び散っても大丈夫な状態に整えてから改めてボディ内部のネジをゆるめ、慎重にボディの筒を外します。

バラせました。内部は当然グリスまみれで汚いです。当然指も汚くなるので汚い手のまま先ずボディ内部をウエスで拭き、手を洗い、それからスマホを手に取り撮影した結果がこの写真なので綺麗です。

ボール数合計47。奇数です。上下で数が違うことになります。なんと分解前に球数の確認を怠ってしまいました…。23と24ということになります。まあなんとかなるでしょう。笑…

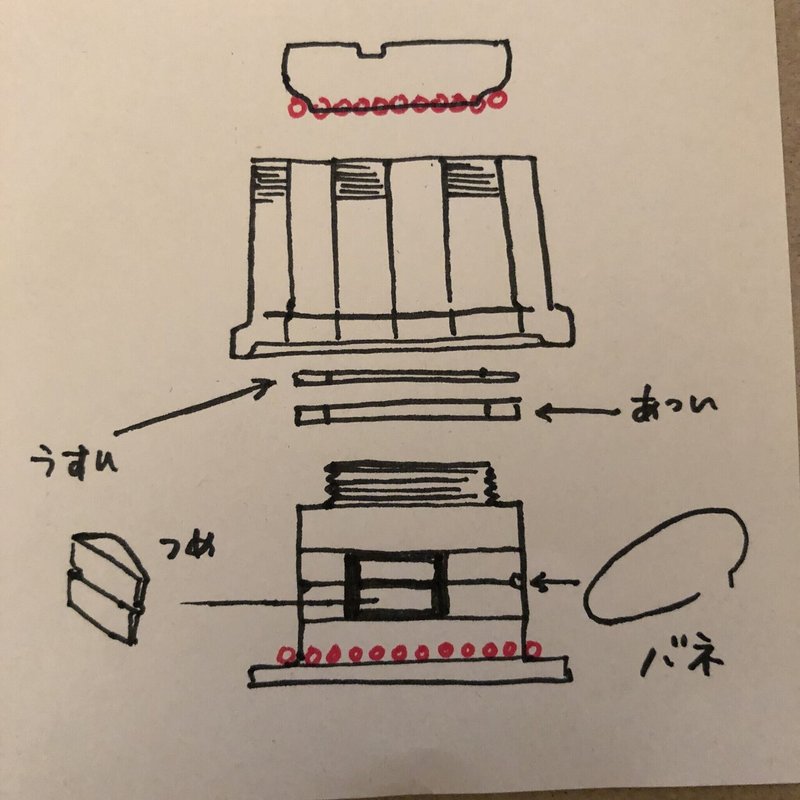

ボディの内側にラチェットの爪が2つ。そしてワッシャーが2枚。上は薄く、下が厚い。ボディ内部のベアリングの玉押し具合を決めているのでとても重要。念のためワッシャーの順番は組む時もそのままに。

バネ部分を取り外すとラチェットの爪も外せますが、バネがあまりにも細く、曲がったり折れたりするのではという心配がありそのままに。爪はシーソーみたいな仕組みでバネで押さえつけられているだけなので少し横にズラしてやると接触している部分にアクセスできます。綿棒で汚れを拭いたり後々グリスを入れることも可能。

今回パーツクリーナーを吹くのはやめて(樹脂パーツは使われていないモデルなので問題はないですが)、ウエスで拭くのみにしました。気分的に。

使うグリスはシマノ・フリーハブボディグリス。

そうそう使うものでもないので普通のグリスで済んだらありがたいのですが…と思いましたが今になって思うとぜんぜんフリーハブボディグリス必須ですね。

かなりサラサラ。傾けて流れたりはしないですが、マーガリンのような歯磨き粉のようなといった感じ。

グリスの量ですがあまり言及されないのでどのくらい塗ったらいいのかわかりませんでしたが、多すぎると爪がスリップしてしまいそうなので多すぎず、少なすぎずで行きます。勘です。

<追記>

ボディ内部のラチェット部分とベアリング部分に隔壁がないので、グリスが混じりあったら意味ないのでは?という考えですべてフリーハブグリスを使用しましたが、後にシマノに問い合わせてみたところ、フリーハブグリスはラチェット部分のみでベアリング部分はハブベアリング等に使う通常のグリスで。とのことでした。

それを知ったのち再度ボディを分解してグリスを塗り直そうと思ったのですが、ホイールハブからグリスがどんどん入り込んでいてしっかりボディ内ベアリングに通常グリスが充填されていました。笑

最近の、歯が1mmくらいしかない細かいラチェットならまだしも、5mmくらいはありそうなゴツい歯のラチェットが隔壁もなくベアリングと同居している7速時代のフリーハブボディに果たしてフリーハブグリスは必要なのでしょうか…もしかしたら普通のグリスでいいかもしれません。(自分の使っているPARKTOOLのグリスなら大丈夫かなといった印象ですが、シマノのプレミアムグリスは粘り気がありすぎてダメですね)

<追記終わり>

このくらい。ラチェット爪の隙間の中にも詰めてます。筒のほうに塗ろうと考えラチェット表面には塗ってません。両方に塗ると塗りすぎかなと。

ベアリングを並べます。

ベアリングを扱うときは先端がお碗型になっているビーズ用ピンセットがオススメというかもはや必須!

アマゾンで400円前後ですが以前100円均一のセリアでも売ってました。

ベアリングの数がわからない問題ですが、なんとなく隙間がこのくらい空いてたなという予想で24個。ここでワッシャー2枚をセットしておきましょう。自分は忘れて筒をはめてしまいやり直しました笑。

つぎは筒の内側、ベアリングが当たる部分とラチェットが当たる部分に塗ります。どのくらい塗ったらいいかはいまいち口で説明しにくいですが、こんな感じ。1mm厚といったところでしょうか。ラチェット部分に塗りすぎると爪が引っかからず滑る可能性あるので控えめにしましたが、ベアリング部はたくさん塗っていいと思います。

筒を回しつつラチェットの凸と凹を嚙み合わせて納め、上段のベアリング部分にグリスを塗って、球を底と筒に沿わせる感じで並べます。並べたら上からもグリスを盛ります。

ボディ内側のネジを締めます。初めはピンセットの先などで回してある程度締めて、最後にT工具で強めに締めます。

ホイールにセットしたあともう少しトルクを掛けてもいいかもしれませんが締めすぎると玉当たりが強くなりすぎたりまた分解するときに困るので、ここで締めきっても十分かと思います。

オーバーホール完了~組み付け

これで完成。ダストキャップは押し込みすぎるとハブのベアリングが入らなくなってしまうので、軽くハメ込んでおけばスプロケットを締めこむときに一緒にロックリング(スプロケットを固定するネジ)が押し込んでくれます。

組んだ後気になるのがラチェットがちゃんと機能するかですが…。

— T.A.F BIKE (@tafbike1) July 17, 2021

回してみると全くの無音ですがラチェットは機能しています。

爆音ラチェットが良しとされる風潮に逆行する完全無音ラチェットボディの完成!

これでまたしばらく快適に乗れそうです。

費用

・シマノ フリーハブボディグリス50g(アマゾン) 1188円

・T字金具プレート(ホームセンター) 350円

・ミネシマ ビーズピンセットF-20(アマゾン) 367円

合計1905円

専用工具を買いましょう!!!!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?