Teams遠隔授業の7つのポイント

こんにちは、田中晃子です。前回はオンライン講義の準備段階の話を書きました。今回は、Teamsを使用してオンライン講義を実際に行った際に工夫した7つのポイントについてまとめます。

(1)Teamsを使ってオンライン講義をする教員の参考になるように

(2)受講した学生に「こういう舞台裏が…」と面白がってもらえるように

(3)自分の備忘録用に

書いていきます。後編、実践編です。

前提情報

商品流通論の5月21日(第2回)と5月28日(第3回)の講義、2回分遠隔で講義を行いました。第1回ガイダンスはすでに対面講義で済ませていたという状況です。約1ヵ月半の休講期間が挟まったので、学生は講義内容を忘れているだろうし、私の姿だって忘れているだろうということで、とにかく丁寧すぎるぐらい丁寧にやらなきゃと考えていました。

以下、この記事における引用部分は、前回紹介した岩澤直美さんのオンライン講義に関するnoteから引用します。

ポイント1:受講ルールの共有

(1)受講者は全員ビデオオフ・マイクオフにすること

(2)会議チャットを活用すること

(3)講義は毎回録画・録音すること

(4)受講後コメント課題をすぐに提出すること

講義の冒頭にオンライン講義の受講ルールを示しました。学生向け受講マニュアルが事前に配布してあるとはいえ、私がTeamsに不慣れであるように、学生もまた不慣れであろうと思ったからです。ビデオオフの仕方1つ説明するにしても、「ビデオカメラのアイコンを押すとオンオフの操作ができます」、「学生番号〇〇の方、いまビデオオンになっています」と丁寧に説明するようにしました。

ポイント2:会議チャットの活用

リアクションやチャット機能をできるだけ活用してもらう(これらを受講者が活用するには、そのような文化づくりが必要です。初回授業で使うタイミングやルールの共有、講師もこれらを活用、など)、受講者からのコメントシートを授業内で引用、などが実際に有効だと感じました。

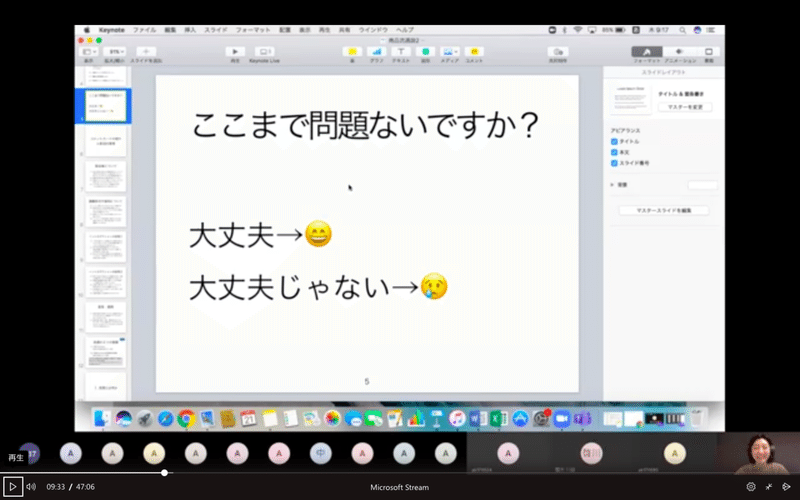

会議チャットは絶対活用しようと決めていました。Zoomと違ってTeamsは「拍手」や「いいね!」のボタンが実装されていなかったので、チャット欄でリアクションしてもらうようにしました。下に示している「確認スライド」を挟んで、操作方法について、学習の理解度について、学生に確認するように気をつけました。

(「大丈夫な人は口角が上がってるスタンプ押してくださ〜い」と言いながら口角を上げている私です。いつもにやついている。)

質問をしてもいいタイミングがわからない。ライブで行う大きなメリットの1つは、講義を聞きながらでた質問を、そのタイミングで発信できること。しかし、質問する際のルール設定をしていない授業においては、自発的にチャットに質問を入力することはとても勇気が必要となる。(講師がチャットを見ておらず、スルーされると悲しい。)

岩澤さんがこのような意見も挙げておられたので、10分に1回はチャット欄を確認するようにしていました。基本は「確認スライド」でまとめてリアクションをしてもらうようにしていたので、私の講義では随時チャット欄が動いているという風にはなりませんでした。私の担当科目では、後述するコメント課題を出していたこともあり、リアルタイムで質問は出ませんでした。

ポイント3:録画・録音の実行

初期の頃は、接続トラブルで出席できない人が必ずいる。筆者も経験しましたが、自分だけが繋がっていないのか、全員が繋がれていないのか、どこに連絡をしたらいいのか、などがわからず混乱する。

授業によっては受講者の許可を得た上で、Zoomを録画している場合もあります。これは、何らかの理由で出席が叶わなかった受講者が、後から視聴できるようにするためです。

録画・録音をしました。やはり何名か接続トラブルで受講できなかった学生が出てきましたし、リアルタイムで接続できても途中映像や音声に乱れがあったという学生もいて、録画・録音はそのような学生への対応として採用してよかったと思っています。最初、自分の話す姿を撮影して公開することに多少対抗感があったんですが、見ての通り小さく隅にしか映りませんし、自分の気持ちより学生の利便性かなと判断しました。

きちんと録画・録音できているか、後から自分で確認するということもやりました。案外この録画・録音を見返す作業が大切だと思います。受講者視点でスライドの見え方や音声の聞こえ方を確認することができます。私の場合ですと、ものすごくゆっくり話したつもりでも、途中テンポが早くなってるところがあるなと気づくことができました。

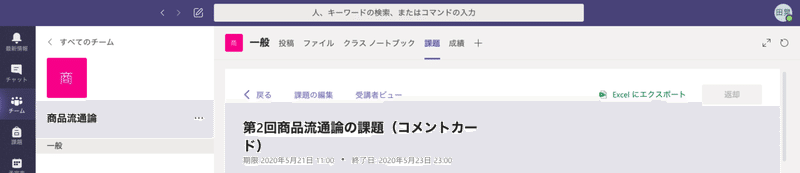

ポイント4:コメント課題の出題

対面講義の時にも毎回必ずコメントカードを書いてもらっています。普段より字数をちょっと増やして、400字程度でコメント課題に回答してもらうようにしました。課題のハードルを低く設定したのは、ただでさえ不慣れなオンライン講義を受講して負荷がかかっているのに、より大きな負荷をかけるのが嫌だったからです。

提出は、Teamsを使ってもらうようにしました。コメント課題を提出することで出席とみなすというシステムです。

書いてもらったコメントは、抜粋して紹介しています。前回の復習にもなりますし、紹介すると「自分のコメントだ!」と講義への関わりを感じてもらえるようです。私自身、出身大学でこのコメントカードが活用されていて、どうにかうまいこと言ってコメント紹介されたいとオラオラ書いていたので笑、受講生も楽しんでくれたらいいなと思っています。

ポイント5:1コマ90分の時間配分

オンラインでは雑音がない中で講師の表情やスライドを近くから見ることが可能であり、集中力が高まった。その分、疲れやすいと感じる。2コマ連続で授業を履修する時は、後半戦がかなり大変。

私は60分程度講義をやって、コメント課題を30分で書いてもらい、1コマ90分になるように時間設定しました。旭川大学経済学部においては、段階的にオンライン講義が始まっていたため、1日何コマも連続して受講しなければならないというシチュエーションはあまりなかったようです。

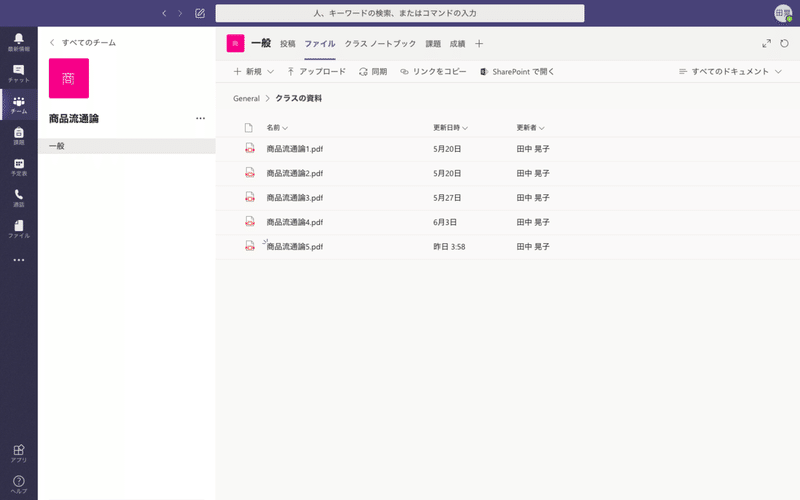

ポイント6:資料共有の仕方

資料共有が大変。通常の授業であれば印刷したものを配布するような資料ですが、オンラインの場合これをスムーズに行うのが大変。

資料の共有にもTeamsを使いました。PDFファイルで事前に共有して、必要ならば印刷するようにと促しました。Teamsの利点は、このように1つのチーム(グループ)内で課題の提出やファイルの共有まで全て完結することですね。管理がしやすいです。Zoom、Google Meet、Youtube、学内メールとさまざまなサービスに接続する必要がないので、学生にとっても便利だったのではないでしょうか。

ポイント7:スライドを進める際の合図

音声+スライドの場合、どのタイミングでスライドを進めるべきなのかわからない。特にスライド枚数が多いと迷子になってしまう。

通信状況によっては映像が止まることがあると聞いていたので、「スライド〇枚目です」と口頭で説明するようにしました。PDFファイルを共有しているので、仮に映像が乱れても音声が聞こえていれば解説が聞けるため、どうにかなったと思います。

学生からのコメント

受講生からは前向きなコメントを多くもらいました。特に、「録画・録音してもらえると復習しやすい」、「内容を忘れていたので前回の復習がありがたかった」、「チャットで理解度を確認してもらえたので安心できた」という意見が多かったです。学生は気が優しくて素直なので、褒めことばは半分ぐらいに受け取らなきゃいけないですよね。でもとってもとっても嬉しいです。ありがとう。

遠隔初回には「声が途切れるなど不具合があった」、「レジュメがないと図に書き込みができないのでメモを取りづらい」、「もう少しペースを落として話してほしい」という報告・相談がありましたので、こちらは翌週に説明・対応・改善しました。

***

以上が、オンライン講義を実際に行う際に工夫した7つのポイントでした。

対面講義を再開して

本学においては今月より対面講義を再開しています(事情のある数名の学生に対しては、Teamsを使って同時配信する形で対応しています)。いまのところ「やっぱり対面の方がいい!」、「安心できます」と言ってくれている学生が多いです。グループワークができるようになるとますます対面のよさが出てくると思うんですが…。旭川市では4月17日以降感染者が出ていないんですけど、もうちょっと様子見ですね。

対面にしろ遠隔にしろ、学生が不安を感じている時に「不安です〜ぴえん」と言いづらいのはやだなあとはずっと思っています。どうか平気なふりはしないでくれ。段々と「研究室でお話したいです」とコメントくれる学生が出てきているので、そういう様子が見えると相談しやすくなっていくでしょうか。

先週末、映画『三島由紀夫vs東大全共闘』を見て、(「仲間として学生と一緒にやっていくぞ」という姿勢がかっこいいな〜)と思ったのでした。講義でもゼミでも面白いことやりたいですね。

(私も44でこんな風になりた〜い)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?