企業による環境活動の先駆者 #02

今、失われつつある日本の原風景や豊かな自然環境。この流れを食い止めることは、国や一個人の活動だけでは難しいのが現状です。

2021年に開催されたG7サミットでは、2030年までに国土の30%以上を自然環境エリアとして保全する目標「30by30(サーティ・バイ・サーティ)」が定められました。

そこで今、重視され始めたのが企業や地域による自然保護の取り組み。

従来からある国立公園、国定公園など法令によって自然が守られる保護地域だけではなく、企業や地域がすでに持っている自然豊かな土地を守っていこうという考えです。

つまりこれからは、環境活動に積極的に取り組む企業を応援することが、健やかな自然を取り戻すことに繋がる時代となっていきます。

そんな時代に応援したい企業の活動を紹介する、サスティナビリティレポート。今回取り上げる企業はサントリーホールディングス(以下サントリー)です。

サントリーは、日本が「環境問題」に目を向け始めた当初から、経営の軸の一つとして環境活動に取り組んできました。

そのシンボルとなってきたのは、「鳥」と「森」。

サントリーはなぜ、50年以上前から鳥を愛して活動してきたのでしょうか。

そしてサントリーの「天然水の森」の活動には、どんな想いや技術が注がれているのでしょうか。その秘密をひもといていきます。

- WHAT'S INTERESTING -

企業による環境活動の先駆者、サントリー

今から半世紀以上前、1973年にサントリーが始めた新聞広告。

一面に描かれた野鳥のリアルなイラストが目を引く広告は、その後13年間に渡って掲載され、100作以上のシリーズとなりました。

その1作目である『トリからヒトへ。生命あるものへ』では、鳥たちが人間社会に警鐘を鳴らしてくれる存在であると訴えています。

さらに鳥に親しむことが人間の住む環境の改善につながること、人の心の荒廃に目を向ける必要があることにまで言及しました。

サントリーはこの広告で、ブランドや商品には一切触れず、ただ真摯に鳥と人とのつながりを語り、自然環境の大切さを訴え続けました。

当時は高度成長期を経て、公害問題が深刻化していた時期。

市民の自然環境への問題意識は高まりつつあり、そんなときに始まったこのシリーズは多くの人に気づきを与えました。

子供の頃にこの広告を目にしたことがきっかけで、野鳥保護活動に携わるようになった人もいるといいます。

しかし、1970年代から80年代、多くの企業にとって環境問題への取り組みは、コストがかかり、経営にとってはマイナスであると捉えられるのが一般的でした。

そんな状況で、いち早く、利益を生みにくい環境活動そのものに着手したサントリー。

そこにはいったいどんな想いがあったのでしょうか。そしてなぜ、鳥をシンボルとした活動に取り組むようになったのでしょうか。

- THE ROOT CONCEPT -

鳥が伝える自然環境

サントリーの創業者・鳥井信治郎の信念は「利益三分主義」。

「事業によって利益を得ることができるのは、人様、社会のおかげだ。その利益は『お客様、お得意先』『事業への再投資』に加え、『社会への貢献』に役立てる」という考えです。

サントリーの自然環境への尽力は、環境問題が叫ばれ始めた当初からすでに、企業活動の中心の一つとして位置づけられていたのです。

また飲料メーカーとして、製品の主役である「水」に感謝し、良質な水を育む健やかな自然環境のために活動するのは「責務」だといいます。

愛鳥活動に取り組んだのは、よい水は、よい森から生まれ、その森の環境を知らせてくれるバロメーターとなるのが鳥たちだと、サントリーが考えているからです。

では、「鳥が環境のバロメーターになる」のはなぜなのか。

その理由は、森が水を生み出す仕組みにあります。

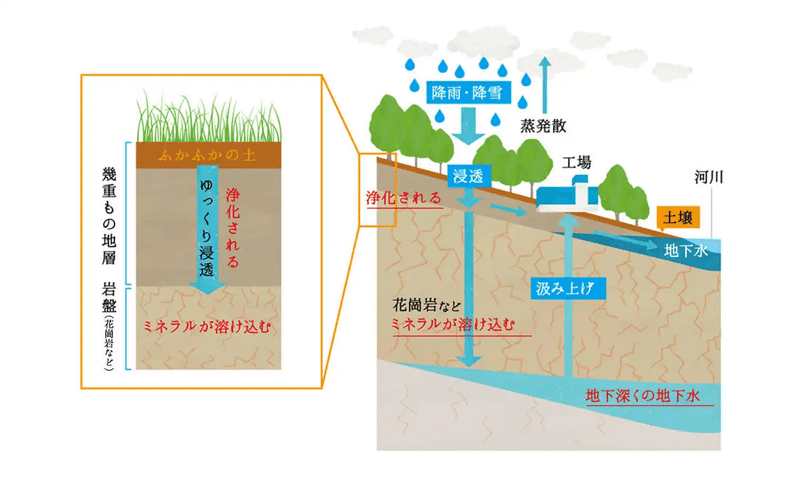

日本が誇る清らかな地下水は、森に降った雨が土に染み込み、浄化され、長い時を経て育まれます。

しかしどんな土であっても、良い水を生み出せるというわけではありません。

❝良質な地下水をはぐくむ上では、なによりもフカフカの土が重要であること、そしてそのフカフカの土を作る上で欠かせないのが、森に棲む多様な生物の働きであることがわかっています。❞

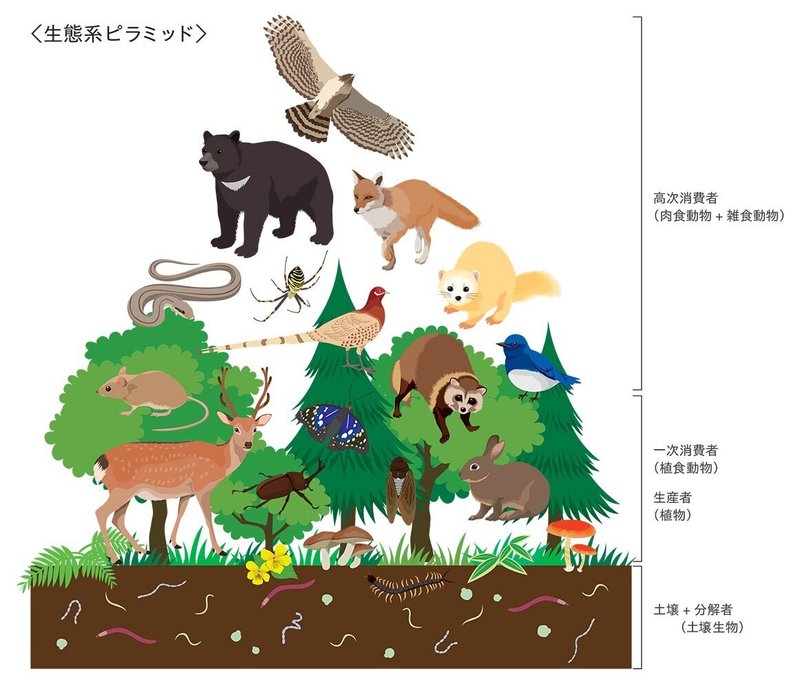

森の生き物といえば、鳥やリスなどの哺乳類を思い浮かべるかもしれませんが、それだけが生物ではありません。

植物や土の中の虫、肉眼では見えない菌類にいたるまで、それぞれの生命活動が繋がり合い、森の環境を形作っていきます。

森には、土を耕す微生物がいて、その土から育った植物が動物の食物となる、生態系のピラミッドが存在します。そしてその頂点には、大型の鳥類がいるのです。

生態系のピラミッドは、その土台が崩れてしまえば成り立ちません。

それは裏を返せば、鳥たちが暮らせる森なら、その根源である土の環境も整っているということなんです。

そして翼を持ち、いつでも移動できる鳥は、森の環境が崩れてきたときには真っ先に逃げ出してしまいます。

❝野鳥は全般的に環境の変化に敏感で、エサの不足や巣づくりのしづらさを感じた途端、よりよい場所を求めて森を去っていきます。逆にいえば、野鳥の種類や生息数が多く、特に生態系の頂点に位置するワシやタカ、フクロウなどの猛禽類が棲みついている森は、ある程度、生物多様性が保たれていると判断できます。❞

つまり、良い水のためには良い森が必要で、良い森のバロメーターとなるのが鳥たちの存在、というわけです。

そんな想いで、サントリーは森づくりとともに、愛鳥活動に取り組み続けてきました。

#03へ続きます

■参考・出典

サントリー環境活動はこちらをぜひご覧ください。

■メルマガ登録

配信をご希望の方はこちらよりご登録ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?