トークショーを終えて

興奮覚めやらぬ翌日朝4時。出演してみて改めて気づいたことが多く、忘れないうちにまとめておこうと思う。

別所先生、U22 2022のカノンさん、同期のうださんと4人で熱のこもったトークができ、大盛況だった。僕がただただ楽しすぎただけかも知れないが笑

(MCの別所先生がしゃべり上手すぎた)

トークショーは

・自己紹介

・写真を始めたきっかけ

・写真を発表する意味、展示してみてどうだったか

・U22に挑戦したきっかけは、挑戦してどうだったか

・モニターの感想

・これからどうしていきたいか

という構成で話が進んでいた。

さて、本題に移る。

トークショーで僕は自身の撮影スタイルを「観察」と形容したのだが、これは自分でも意外な言葉のチョイスだった。それでも妙に納得感があるなぁと話しながらしみじみと考えていたことをまとめようと思う。

世界を観ること、そしてカメラを使って切り取ること、これは世界を自分の文脈で解釈することだと思う。そこには写されなかった無数の選択肢があり、撮影者(少なくとも僕は)は写された世界に対して何らかの説明責任が必要だと思っている。この取捨選択が僕の「観察」という言葉に凝縮されているように感じ、自分でも適切な言語化ができ、非常に嬉しい。難しく書いたが写真をやってる人は全員無意識にやっていることでもある。例えば主題を決めるというだけでそれは世界を自分の文脈に落とし込んでいることを意味するのだ。

フォトブックのタイトル”Hidden in Nature"は僕の直近2年ぐらいの撮影のコンセプトで、自然の中に隠れたものを見つけ出すという意味をこめて作製した。タイトルを決めた段階では、自分の撮影スタイルを「かくれんぼ」とか形容しようと考えていたのでとっさに「観察」と表現できた自分をおおいに褒めてあげたい。(かくれんぼはダサい。。)

そしてトークショーの中で僕が特に強調して話したのが、「説明責任」についてである。確か写真の言語化という言い方をしていたような気がする。

先ほど述べた様に写真を撮ることは世界を自分の文脈で編集する行為であるため、「なぜその構図なのか」、「フレームインしている要素は適切なのか」などなど、、それらを言語化せずに逃げることは自分の写真に対して不誠実だとまで考えている。

写真は芸術の一種なので、撮影者の主観は尊重される。従ってそこには明確な判断基準はなく、「言語化」と仰々しく書いてはいるが「難しいことは分からんけど俺はこれが好きやねん!」も1つの言語化だと思っている。

(僕はどうしてそれが好きなのか根掘り葉掘り質問するけれども)

つまりは、撮影者が自分の作品に対して揺るぎないものを持っているかどうかが大事なのかも知れない。だってその作品の生みの親なのだから、誰よりも好きでいてあげないと写真がかわいそうだ。

もちろん写真には言語化できない領域がある。

ここでフランスの哲学者ロランバルトが指摘した写真の二つの要素に「ストゥディウム」と「プンクトゥム」を紹介したい。

バルトによると、多くの写真は「ストゥディウム」として考えられている。それは文化的に受容され、そして言葉によって説明可能な要素で構成されている写真のことだ。〈中略〉「プンクトゥム」とは、そうした言語化以前に、観ている人間を指してくる写真。プンクトゥムを含む写真とは、撮影者自身でさえ、それとはわからぬ形で写真に入り込み、主題化されないままに、見る人間を貫いてくる要素を持った写真のことだ。

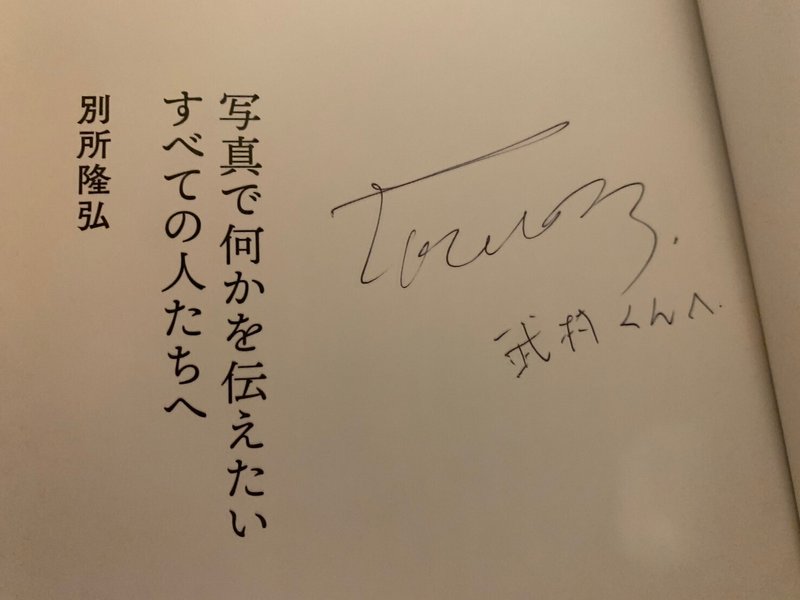

著書について多くは語らないが、クリエイティブ(主に写真/映像関係)をしている人にとって勇気を与えてくれる一冊だと思う。

閑話休題。急に難しげな一節を引用したのにはちゃんと訳がある。(別に著書の宣伝をするためではない。)これから僕が撮る写真の方向性が固まったからだ。あるいは覚悟が決まったといってもいい。

僕のメインのテーマである時間の変化を表現する写真。これは撮影技術から構図、被写体の配置まで全てがストゥディウムである。言語化可能であるということは模倣、代替可能であり、既に日本で僕以外にもDay to Nightの作品を作っている人がいる。

恐らく僕が初めてこの作品を作製した瞬間、あるいはSNSに投稿した数日間はプンクトゥムが存在していたと思う。しかし、僕自身が言語化できないプンクトゥムを解体してストゥディウムにした結果、それらは代替可能なものになった。筆者の言葉を借りるなら「写真がコモディティになった」のである。それでも僕は自分の大好きな写真が消費社会の渦に飲み込まれることを看過できない。だからこそ、言語化するとたちまち消えてしまうプンクトゥムを何度でも生み出し、語り続けようと思う。そうして積み上げ続けたストゥディウムの上に発生する何かを待ち続けようと思った。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?