血管疾患に対する行動変容アプローチ

今回は血管疾患患者さまと関わる際の'行動変容モデル'に基づいた介入方法について自分なりの考えを書いていこうと思います。

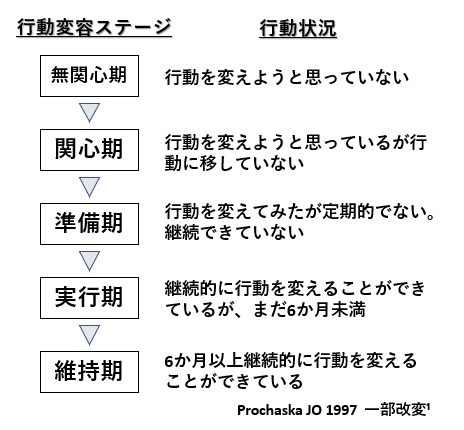

そもそも行動変容アプローチとは1980年代に禁煙に関する研究から考案された行動変容ステージモデルに対するアプローチ方法で、禁煙に限らず運動行動など、健康に関する様々な分野で応用されております。行動変容ステージは、人の行動変化を「無関心期」「関心期」「準備期」「実行期」「維持期」の5つのステージの分類しており(下記図)、各期に応じたさまざまなアプローチ方法がこれまで考案されてきました。

続いて血管疾患に対する応用に関して、自分が病院で行っている例をもとに紹介していきたいと思います。

①行動変容ステージの評価

自分は周術期のリハビリを担当することが多いため、運動行動に関する行動変容ステージを術前に評価しております。評価方法は5択式のアンケート用紙と問診が主で、初回の身体機能評価と同時に実施しております。また、心理的要因として自己効力感、主観的健康感、環境的要因として仕事の有無、同居世帯数なども並行して聴取しています。

続いて、各期における行動変容アプローチの内容と工夫について書いていこうと思います。

①無関心期における介入

血管疾患のリハビリテーションを行っていく中で、運動行動に関して無関心期に該当する方は多く存在します。一般的に無関心期の方へのアプローチの第1段階目は外的動機付けになります。

自分が考える運動行動における行動変容モデルの一例が以下になります

行動は外部(医療従事者etc.)からの動機付け(運動指導etc.)がきっかけで、対象者自身が行動に対して興味関心をもち、自らが行動プランを立てて行動に移すことで、行動の定着化が図れます。ですので、無関心期の患者さまには、まず運動行動を引き起こすきっかけ(外的動機付け)を作り出すことが必要となり、そのきっかけを作る方法はたくさん存在します。今回は上記の図にある疼痛緩和、リスク認知、運動指導の3つを例に紹介させていただきます。

疼痛の緩和

自分が担当する血管疾患患者さまは閉塞性動脈硬化症の方が多く、虚血性の下肢疼痛が運動の制限因子となる方が多くいらっしゃいます。また、それ以外の疾患でも慢性腰痛や膝関節痛により運動が制限されている方も多く存在します。個人的な経験則としては、内部疾患患者さまの場合でも、疼痛が運動の主な制限因子として抽出されることが多くあります。ですので、的確なストレッチを指導できる解剖学・運動学的な知識や、徒手療法の技術は身につけておく必要があり、疼痛の緩和が運動行動へのきっかけとなることが多いとも感じています。

リスク認知

患者さまによっては病態への理解が不十分であるが故に、運動の必要性を実感できていない方も多く存在します。ですので、二次的合併症や再発のリスクを丁寧に説明することで、行動意図を引き起こすことができるケースも多くあり、患者さまの病態理解度を把握することは介入を行っていく上で必須であると考えます。そして、病態理解を促すうえでパンフレットなどの使用は有用であり、人によっては担当医にも協力していただき運動の必要性を伝えていくことが有効な場合も多くあります。また、リスク認知を促す際には、過度な不安を煽らないように、患者様のパーソナリティを考慮した伝え方の工夫が必要となります。

運動指導

患者様によっては”私は高齢者である”といった帰属意識の強さが行動意図を阻害しているケースもございます。このような方の場合、自宅に帰ってからも1人でできる運動を一緒に練習していく中で自信をつけていたただくことが、行動変容につながることもあります。ですので、自転車エルゴメーターやトレッドミルを用いたマシントレーニングよりは、自重でできる筋力トレーニングやウォーキングなどを運動療法に多く取り入れるようにしています。

以上が無関心期の患者さまへの動機付けの一例でした。

②関心期~準備期における介入

関心期~準備期にあたる患者さまは行動意図まで至っているため、無関心期のような動機付けというよりは、運動継続が継続しやすい環境作りのサポートを中心に行っていきます。その具体例として、1つ目は病態や運動方法をまとめたパンフレットの利用です。パンフレットを利用する目的としては、対象者に対する教育的な意味合いもありますが、それを自宅に持ち帰っていただいてご家族に見ていただくことで、ご家族からも運動行動を促していただける環境を作ることができるのもメリットであると考えています。2つ目は、生活スタイルへの運動の組み込みです。対象者ごとに生活スタイルは異なり、仕事中心とした生活を送る人もいれば、退職をして余暇を趣味活動などに費やす人も多くいらっしゃいます。ですので、仕事が忙しい人であれば、仕事の合間にできるストレッチや運動の指導や、連続座位時間の削減といった生活指導を行います。そして、時間的に余裕がある方であれば、定時での運動指導を行い、1日の生活リズムに運動行動を組み込むよう働きかけます。このように、個人の生活スタイルに合わせた運動の取り組み方を提案できるように心掛けています。そして、3つ目は日々の記録の定着化です。私は、退院後のセルフケアの一環として、患者さまに日々の歩数や血圧の記載をお願いするようにしています。しかし、退院時に管理シートを手渡すだけだと記録の定着化が図れないケースが多くあるため、入院期間中から管理シートを手渡して、監視下での記録からみなさまには始めていただいております。

③実行期~維持期における介入

実行期~維持期にあたる患者さまに対しては運動行動に対する賞賛よる強化マネジメントを行います。強化マネジメントの具体例としては、運動の継続に伴う身体機能の変化や運動の継続そのものに対する賞賛を行うことが多いです。そして、ここで重要なのが比較的効果が早期に出やすいアウトカムを評価に取り入れることです。やはり客観的な数値で変化が表れてこないとモチベーションの維持が難しくなってくるケースが多いため、自分の場合、握力など比較的早期に変化が生じやすい指標を効果アウトカムとして取り入れることが多いです。

最後に

自分たちが相手にする患者さまのほとんどが年長者ですので、年下の者から生活習慣に関して口出しされることに抵抗を感じてしまう方も多くいらっしゃると思います。ですので、「~しないでください」などといった否定的な表現ではなく、「~してみましょう、~してみませんか」などといった肯定的な表現で伝えるように心掛けています。そして、医療従事者としての立場を崩さず、あくまで生活習慣の改善に向けたサポート役として携わっていくことで、患者さまとの良好な関係性が構築できるのではないかと感じております。この記事がみなさまの臨床の参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

参考文献

1) Prochaska JO, et al.: The transtheoretical model of health behavior change.

American Journal of Health Promotion 1997; 12: 38‐48

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?