【映画解釈/考察】『インヒアレント・ヴァイス』(2014) 「相対する二つのインヒアレント・ヴァイス(内的欠陥)と主人公(ヒーロー)の存在」

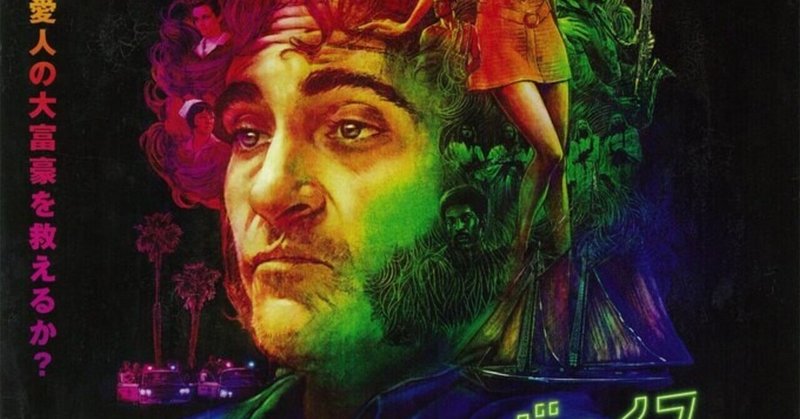

『インヒアレント・ヴァイス』(2014) ポール・トーマス・アンダーソン監督

『インヒアレント・ヴァイス』は、アメリカを代表する現代小説作家トマス・ピンチョンの同名小説(2009 邦題『LAヴァイス』)を原作としたポール・トーマス・アンダーソン監督作品です。個人的に2010年代のBEST映画の一本なのですが、この作品を推す理由としては、二つあります。主人公のキャラクターと脚本の構成です。

(映画の解釈は後半の3から始まります。)

1 スキゾ的主人公とホアキン・フェニックス

そもそも、映画『インヒアレント・ヴァイス』は、文学的に高い評価を受けている原作を映画化した作品です。トマス・ピンチョンといえば、表舞台には姿を表さない、いわゆる覆面作家として有名で、村上春樹同様に、ノーベル文学賞予想候補の常連です。

特に、20世紀後半のアメリカ文学を代表する作品の1つである『重力の虹』が有名で、『インヒアレント・ヴァイス』は、ピンチョンの第7作目の長編作品になります。トマス・ピンチョン名義では、8作目の『ブリーディング・エッジ』(2013)が、現在のところ、出版されているラストの長編作品のようで、ちょうど5月末に新潮社から日本語版が出版される予定です。

トマス・ピンチョンの作品は、映像化がほとんどされていないことから、それだけでも、本作の期待度は高かったわけですが、ポール・トーマス・アンダーソン自ら脚本を練って映像化を熱望したとなると尚更です。

しかし、PTA監督作と冠がついている割には、映画『インヒアレント・ヴァイス』は、ラスト以外は、比較的、原作に忠実に作られています。確かにPTAが、映画化を熱望して実現したものですが、PTA作品としては、明らかに他の作品と比べて趣が違うのです。むしろ逆を行く作品と言えます。

それは、『マグノリア』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『マスター』『ファントム・スレッド』は、社会の何かに取りつかれた、ドゥルーズでいうパラノイア(パラノ)的な主人公たちに、執拗に焦点を当てた作品たちです。

ダニエル・デイ・ルイスが引退宣言をするのも理解できるぐらいの痕跡を毎回、見ることができるわけですが、『インヒアレント・ヴァイス』の主人公である私立探偵ドク(ラリー・スポーテッロ)は、真逆のスキゾ(浅田彰でいうスキゾ・キッズ)的な人物です。まさに、ドゥルーズ&ガタリのいう理想形「リゾーム」(浅田彰のいう逃走)を実践する、社会の病に侵されない軽快な人物として描かれています。

いつものPTA監督作品の主人公とは、真逆のキャラクター立てたにも関わらず、いつも通り主人公に釘付けにされたのは、フォアキン・フェニックスの存在が大きいはずです。前作『マスター』でも、ホアキン・フェニックスを主人公に据えているわけですが、ホアキン自体、『グラディエーター』のコモドゥス役を皮切りに、そして『ジョーカー』のアーサー役など、狂気的でパラノ的な人物を演じて、高評価を得ています。

それにも関わらず、PTAが、ドク役に、ホアキン・フェニックスに抜擢している理由は、『マスター』の主演も含め、ホアキン・フェニックスの得体の知れなさにあるのかもしれません。『マスター』も、主人公は、パラノイア的な側面も、スキゾ的な側面を持ち合わせていて、最終的には、逃走していきます。

そして、ホアキン・フェニックスの得体の知れなさを象徴する事件が、映画『容疑者、ホアキン・フェニックス』に関連する一連の騒動です。この映画は、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』のケイシー・アフレックがメガホンを取り、当時、義理の兄だった、ホアキン・フェニックスを主人公にして、世間を巻き込んで製作された、ドキュメンタリー調の映画作品です。

当初、映画の企画であることは、世間にふせられていて、フォアキン・フェニックス、俳優引退、ラッパーに転身(明らかに合っていない)という形で、大きなニュースになりました。

明らかにおかしいことのなのですが、カリスマ性の強いリバー・フェニックスの弟である一方で、どこか得体の知れない存在であるホアキンのキャラクターによってプロジェクトが成立してしまいます。終始、どこまでが演技で、どこまでが真実の発言なのかが分からない奇妙で特殊な作品になっています。

この映画をめぐる、本作のドク役として観客を釘付けする人物としてふさわしいと判断できるだけの出来事(現象)のひとつだったと思います。

2 物語構成の明確化と三人称の語り手ソルティレージュ

本作は、アカデミー賞脚色賞にノミネートされています。アカデミー賞は、脚本賞があるにも関わらず、脚本自体のオリジナリティが強い方が獲得しやすいように感じますが、この年も、脚色賞を受賞したのは、コンピューターと人工知能の父と言われる数学者アラン・チューリングの伝記的映画『イミテーション・ゲーム』でした。

前年の受賞作は、ソロモン・ノーザックの自伝的映画『それでも夜は明ける』で、翌年の受賞作は、『マネー・ショート』で、こちらもリーマンショックの舞台裏を扱った経済ものの作品です。三作品とも、全編に渡って一貫した構図やテーマの一貫性があるノンフィクションです。

ただ、これらの作品は、純粋な現代文学を扱っていないため、原作の物語構成や文学性に細かく配慮する必要性があまりありません。

映画 『インヒアレント・ヴァイス』の同名小説は、巧妙に計算されて書かれた純文学作品です。この条件に近く、参考になるのが、同じく脚色賞は逃したものの、見事に作品賞などを受賞した2年前の『ライフ・オブ・パイ』です。原作はヤン・マーテルの文学作品『パイの物語』で、最初の方から伏線が張り巡らされ、ラストで、事件の構図が明らかにされます。

問題は、映画は、一般的に、90分から150分の間の限られた時間の中で、充分な情報を認識させた上で、効果的な方法で種明かしをしなくてはいけない点です。物語の構図をできるだけ明確化する必要があります。小説『パイの物語』では、一人称のパイの日記のあとに、続いて付けられた保険会社の報告書で、転回的な種明かしがされます。

そもそも映画には、一人称の視点の問題が存在します。映画はカメラを媒介していますので、主人公を写す場合、三人称の語り手(テイラー)や視点が生じます。そこで映画『ライフ・オブ・パイ』では、本を執筆するため、取材に来た小説家を、新たな語り手として登場させます。そして、彼の一言で、ラストの種明かしの決定打が打たれます。

そして、『インヒアレント・ヴァイス』において、一人称的物語から変換させ、物語の構図を明らかにする装置として、三人称の語り手・視点の役割を果たしているのが、ソルティレージュです。

ソルティレージュとは、魔法を表す言葉です。ソルティレージュ役を演じているのが、シンガーソングライターのジョアンナ・ニューサムで、彼女はハープ奏者です。まさに、妖精のような存在で、探偵事務所の元アシスタントという設定はあるようですが、ソルティレージュは、ドクやシャスタにしか見えていないかのような存在です。

大麻による作用によって発動する勘(劇中では、超能力と言っている)が働く時に現れる存在であり、事件を解決するための重要な種明しに関連している存在です。

例えば、不動産王のミッキー・ウルフマンやジャポニカが入院させられている精神病療養施設のある場所がギリシャ語で黄金の刃であることや昔、ドクとシャスタが電話した場所に、当時はなかった、歯医者の組合法人黄金の牙の本部ビルがあることなどが分かった時には、彼女が出てきます。

また、ドクが何かを決断するときには、指南役として彼女が出てきますし、最後の場面で、シャスタはソルティレージュは、私たちのすべてを分かっていると述べています。

3 インヒアレント・ヴァイス(内的欠陥)、ゴールデン・ファング(黄金の牙)とは何か

そもそも、題名が表す「インヒアレント・ヴァイス」とは、何を表しているのかここから考察したいと思います。シャスタが、ウルフマンが不動産王として復帰したあと、シャスタが以前のような格好をしてドクの元に戻ってきます。

その時、シャスタが黄金の刃の首飾りをしているのを見て、黄金の刃と呼ばれている船に乗ったのを問い詰めると、シャスタは認め、自身が「インヒアレント・ヴァイス」と言われたことを話す場面があり、これが本作で出てくる唯一の「インヒアレント・ヴァイス」が直接言及される場面です。

そして、ドクは、シャスタが「インヒアレント・ヴァイス」と言われるのは、なぜかを思案します。「インヒアレント・ヴァイス」が、保険用語で内的欠陥を表す言葉であることが劇中でも説明されていますが、船に乗せられるの人物は、共産主義者だった船の元オーナーの俳優バーク・ストッジャーのように、資本主義に支配されたアメリカの社会システムに従えないある何かを内部に備えている存在であることを示していると考えられます。

そこで、次に考えてしまうのが、この物語のタイトルになっている「インヒアレント・ヴァイス」の意味です。それは、ゴールデン・ファング(黄金の牙)とは、何かともリンクします。

それは、明らかにアメリカ社会(資本主義に乗っ取られているアメリカ)のことを言っています。シャスタのような社会システムに適合しないものを必然的に生み出す資本主義システムそのものが、「インヒアレント・ヴァイス」と言えます。

ゲーデルの不完全性定理で、公理システムの内部には、必ず成り立たない命題が存在するということを考えれば当然ですが、社会システムにおいては、機能的に、無理やり内部(友)と外部(敵)が作られているので、さらに内的欠陥が複雑で、システムを維持するためには、さらなる無理や大きな歪みが生じます。

コーイは、アメリカを薬物中毒の母親に例えています。つまり、社会システム(アメリカの資本主義)を維持するために、インヒアレント・ヴァイス(内的欠陥)の可能性を秘めた若者を戦争に加担させるわけです。体制(システム)側が無理やり外部を作り、その外部を自らコントロールしようとするやり方で、ただシステムの維持の目的だけに機能しているわけです。

そして、もちろんその大きな歪みに気付き、システムを変えようとする者が必ず現れます。それを阻止する存在を形容していたのが、ゴールデン・ファング(黄金の牙)です。つまり、ゴールデン・ファング(黄金の牙)とは、資本主義体制を維持するために、境界線で暗躍するシステムのことを表象しています。

まず、黄金の牙の意味の知名にある不動産王ミッキー・ウルフマンが入院させられた精神療養施設です。ミシェル・フーコーが、指摘するように精神病院は(資本主義の)社会体制に合わない人たちを矯正したりや隔離するために機能を果たしています。ウルフマンが、過去の懺悔から、共産主義的な無料での住宅供給を計画しますが、復帰後は資本主義システムを体現するかのようにラスベガスの開発に邁進します。

また、ゴールデン・ファング(黄金の牙)と繋がりのある弁護士フェンウェイの娘であるジャポニカも、施設に入れられていますが、何回も脱走するインヒアレント・ヴァイスな存在です。

麻薬組織としてのゴールデン・ファング(黄金の牙)は、インヒアレント・ヴァイスの人たちをコカインやヘロインの中毒者にして、無抵抗な存在にします。まさに、母親(資本主義のアメリカ)が、子供(国民)を(資本主義)中毒にしているわけです。コーイもコーイの妻のホープも中毒にされた張本人です。

さらに、劇中でも、コカインやヘロイン中毒にした者たちを精神療養施設に収用することで、2倍の利益を手に入れていると述べています。まさに資本主義システムの理に適っているわけです。

歯科医のブラッドノイドが理事を務める節税目的の団体ゴールデン・ファング(黄金の牙)は、実は、ヘロイン中毒者の歯の治療を行っています。先程の精神療養施設と同様に、資本主義システムの理に適っています。

そして、常にドクの依頼者の事件調査現場に現れる黄金の牙の首飾りをしたパックとその雇い主であるプロシアは、実はロス警察や黄金の牙の表の顔であるカリフォルニア自警団御用達のギャングであることが明らかにされます。体制側が、社会システムを維持するために、システムの外部の者を利用していること、または、社会システムを維持するために外部の者を生み出している現実を表象しています。

そもそも、ウルフマンは、反社会的なギャングを利用して、不動産王になっています。しかも、手を組んでいる相手は、民族的にイデオロギー的に相容れないはずのチャーロックです。

依頼者のタリクとチャーロックの関係もそうですが、彼は、友敵関係や利害関係を優先する存在であり、資本主義システムの理に適った存在です。そして、最終的に資本主義体制側に、利用される存在として復活します。

4 ヒーロー的存在としてのドクとラストシーンが表象するもの

そして、ラストシーンについて考察したいと思いますが、その前に、この話においてドクと言うのは、どういう存在なのかを再度考えたいと思います。

ドクは、マリファナ中毒で、体制側の人たちに、虐められまた蔑まれる存在ですが、実は、冒頭に述べたようぬ、資本主義システム(体制側)に捕らわれない、ドゥルーズの言葉で言えば、「リゾーム」という理想形を体現するヒーローとして描かれています。(マリファナは、ヘロインやコカインよりも中毒性が薄いためシステムに支配されない。)

また、彼は、体制側のロス市警の警部補ビックフットや地方検事ペニーや弁護士のソンチョやフェンウェイと関係がある一方で、彼らに依存しておらず、システムの境界線を巧みに逃走する存在です。だからこそ、(一見事件が何も解決していないようにも見えますが)、実は彼にしかできなかったことを3つも実現しています。

まずは、コーイを無事ホープの元に帰したことです。これは、ドクがシステムの境界線上を逃走する人物だったからこそ、彼に何度も接触できたわけです。

同様な理由で、ビックフットの相方の仇(かたき)をビックフットに代わって実現します。ビッグフットが、ドクのことを目の敵にして虐めるのは、実は体制側の人間で何も出来ない自分と比較的してドクのことを羨ましくも思っているためです。

そしてもう一つは、シャスタにとっての避難所になっていたことです。ドクは、システム側に絶対に捕らわれない「インヒアレント・ヴァイス」(内的欠陥)として描かれているからです。

そして最後に、シャスタとドクの二人が車のなかで話すラストシーンの考察をしていきます。シャスタが会話のなかで「土砂降りのなか、黄金の牙のビルの建設予定地を訪れたときに、まるで二人だけの世界で水の中にいるようだった」と形容しています。

まず、映画の冒頭から疑問だったのは、なぜシャスタがドクの元を離れたのかということです。これは、先程のことの繰り返しになりますが、ドクがシステム側に捕らわれない強力な「インヒアレント・ヴァイス」だからだとすると、シャスタがシステム(社会)から隔離されて戻れなくなると感じたからと解釈することもできます。

しかし、シャスタは、ドクの影響を、受けたためドクから完全には離れられない存在であり、またそれがウルフマンにさえ影響したとも考えられます。

また、マルクスの疎外論的に考えると、システムの外側に人間的本質が押しやられることを表象したものと捉えることもできます。まるで、陸(島)に上陸できず、漂流し続ける船のようにです。

土砂降りのなか流れるニール・ヤングのJourney Through the Pastと同名の幻の映画サントラ盤には、ゴールデン・ファングに似た船が描かれています。船は、彼らを形容したものと考えることもできます。また、島国である日本に関する描写も多く見られます。

そして、最後にドクが、光の射す方を見て、笑みを漏らす場面で終わります。アメリカのシステム中毒から巧みに逃走しながら、本当の世界が見えているドクの不敵な笑みと、そう解釈ができるのではないでしょうか。『ジョーカー』のアーサーとは、また違った健全なヒーローとして。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?