【映画解釈/考察】『her/世界でひとつの彼女』「スパイク・ジョーンズに見る間主観性の哲学と開かれた世界の贈与としての愛」

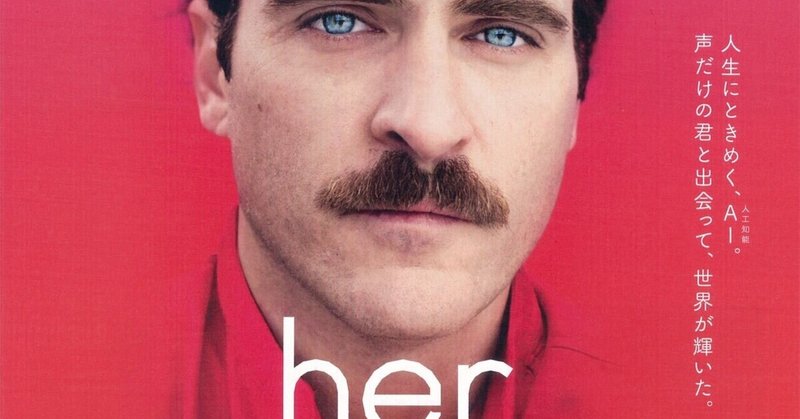

『her/世界でひとつの彼女』(2013) スパイク・ジョーンズ

スパイク・ジョーンズ監督・脚本の『her/世界でひとつの彼女』は、個人的に2010年代の最も好きな映画の1つで、映画の脚本の内容が、大胆、かつ巧妙に構成されています。

もちろん長編映画デビュー作の『マルコヴィッチの穴』は、1990年代を代表するような傑作映画だったわけですが、どうしてもチャーリー・カウフマンの作品というラベルが付いて回ります。

しかし、アカデミー賞脚本賞を受賞した本作で、チャーリー・カウフマンにも劣らないスパイク・ジョーンズ監督の作家性が証明されたかと思います。

本作の脚本が凄い点として、まず挙げられるのは、視覚の要素が最も大きい映画という媒体でありながら、あえて、音声OSとの愛を描いている点です。ここには、スパイク・ジョーンズ監督の映像作家としての哲学があり、これまでの映像作品(ミュージックビデオ、CMなど)の答え合わせ的な側面も窺えます。

そして、近未来に起こりうるテーマを扱っている一方で、時や空間、ヒト・モノを越えた普遍的なテーマが作品の中心になっており、見る側に、その答えをある程度提示し、ある一定の説得力を伴う内容になっています。

以上のことから、スパイク・ジョーンズ監督のミュージックビデオなどの考察・解釈を順番に行いながら、その集大成としての映画『her』の考察・解釈をしてみたいと思います。

1 スパイク・ジョーンズと間身体性

スパイク・ジョーンズの映像作品には、身体の動きに注目したミュージックビデオが多く採用されています。例えば、スパイク・ジョーンズ監督の代表作と言える俳優のクリストファー・ウォーケンを起用したファットボーイ・スリムの『Weapon of choice』に見られるような動きです。

そして、さらに注目すべきは、同じファットボーイ・スリムの『Praise you』などで見せるスパイク・ジョーンズ監督が自ら踊り、周りの人たちに動きの連鎖を起こさせる手法です。

そこに、スパイク・ジョーンズ監督が確信している一つの哲学が浮かび上がります。それは、踊りが、人々に潜在的な何かを呼び起こし、人々の間で伝播することを体現しているからです。つまり、スパイク・ジョーンズ監督が、身体の動きが、人々に喚起と連鎖(共感)を起こすという間身体性の哲学を確信して行動している証拠であると言えます。

それが、さらにそれが先鋭化しているミュージックビデオが、のケミカル・ブラザーズの『Elektrobank』です。

このミュージックビデオでは、身体の動きが、音楽のリズムとはほとんど関連性がなく、身体の動きのみで、人々の間に、共感性を生む事実に焦点を当てています。

このことについては、もう一つ上げなくてはいけないスパイク・ジョーンズ関連の事象があります。それは、世界的なストリート・ダンサー"リル・バック"に関する一連の事象です。

ルイ・ウォレカン監督のドキュメンタリー映画『リル・バック ストリートから世界へ』の中にも、このことが出てきますが、スパイク・ジョーンズ監督が、世界的チェリストのヨーヨー・マの横て踊るリル・バックの動画をYouTubeに投稿したことで、映像が拡散し、リル・バックを世界的なストリート・ダンサーになるきっかけになった出来事のことです。

このことも、スパイク・ジョーンズ監督の間身体性の哲学をさらに確信させる出来事であったと思われます。

【過去の関連記事】

2 スパイク・ジョーンズと人々が共有する間主観性 ( アーケイド・ファイア『The suburbs』)

映画『her』で、劇中の音楽を担当している、カナダのロックバンド"アーケイド・ファイア"の代表曲の一つである『The suburbs』(2010)のミュージックビデオを、スパイク・ジョーンズ監督が担当しています。

社会のリアリティーを反映した作品が多いアーケイド・ファイアですが、このミュージックビデオでは、青年期(思春期)の少年(少女)たちが共有する不安が表現されています。

この不安とは、青年期(思春期)において、暴力的に社会システム(大人)に組み込まれてしまうことに対するもので、スパイク・ジョーンズ監督は、社会システムという抑圧を街を占領する軍隊というメタファーによって表現しています。

しかも、ラストの場面からは、社会システムから逃れられない(依存しなければならない)現実を読み取ることができます。

重要なのは、これらが、私たちの潜在的意識レベルで共有する不安を表象している点です。

これと同様に、長編映画としては『her』の前作にあたる、モーリス・センダックの同名絵本を原作とする『かいじゅうたちのいるところ』(2009)の、かいじゅうたちは、マックスの心情を表象している存在(イマジナリーフレンド)であり、絵本も含め観客(読者)たちが、潜在的に共有する何かを喚起させるような作品なっています。

そもそも、スパイク・ジョーンズ監督の長編映画デビュー作である『マルコヴィッチの穴』は、人々が潜在的に共有する意識を題材とした映画です。(詳しくは、下の過去記事に書いています。)

【過去の関連記事(解釈・考察)】

このようなことから、スパイク・ジョーンズ監督が、間身体性だけではなく、身体や認知される事象を越えた、潜在意識レベルの人々の共感を可能にしている間主観性について、着目しているのが垣間見られます。

3 スパイク・ジョーンズとヒトを越えた間主観性 (短編映画『アイム・ヒア』とシェル・シルヴァスタイン『おおきな木』)

スパイク・ジョーンズ監督は、さらにヒトとヒトの間だけではない間主観性にも視野を広げていたところが感じられるのが、ウィーザーの『Island in the sun』です。

ウィーザーや曲の優しいイメージと一致した印象深いPVですが、映画『her』のセオドアとサマンサの穏やかな心象風景に通じる貴重なフィルムと言えます。

さらに、もう一つ大きく映画『her』と関連しているのが、スパイク・ジョーンズ監督・脚本の短編映画『アイム・ヒア』(2010)です。

この映画は、二体のロボットを主人公にしたラブストーリーで、最も重要なのは、主人公のロボットのシェルドンが、彼女を助けるために、自分の身体を捧げる点です。

シェル・シルヴァスタインの絵本『おおきな木』をモチーフにしています。内容は、親友である大好きな少年のために、大きな木が、次々に自分の体を少年に贈与する展開で、最後まで、老人になった少年の腰掛けとして、贈与としての愛を全うします。

そして、『アイム・ヒア』のシェルドンと『her』のサマンサの最後の行動には、贈与としての愛が、共通しています。これについては、あとで、詳しく述べたいと思います。

そして、もう一つ、映画『her』と関連して取り上げなくてはならないのは、人工知能の自己意識の問題です。

人工知能の意識を取り上げた映画は多くありますが、『her』と製作年やテーマ性が近いものに、 2015年のニール・プロムガンプ監督の『チャッピー』とアレックス・ガーランド監督の『エクス・マキナ』があります。この二つの映画に共通しているのは、『ブレード・ランナー』のレプリカントなどと同様にロボット(人工知能)が自己意識を獲得しています。

そして、自己意識を持つ条件となっているのが生存への強い意識です。この過程についての考察は、過去の記事で詳しく書いています。

さらに、『エクス・マキナ』のエヴァは人間的な自己意識(心)を持っていませんが、『チャッピー』のチャッピーに関しては『アイム・ヒアー』のシェルドン同様に、創造主であるディオンに対して身体を譲っています。

【過去の関連記事】

4 〈 映画『her』の解釈・考察 〉

「映画『her』における言語と身体と閉ざされた世界」

ここから、これまでのスパイク・ジョーンズ映像作品の哲学の集大成といえる映画『her』についての考察を行います。まず冒頭でも述べたように、この作品で最も重要なポイントは、主人公セオドア(ホアキン・フェニックス)の恋愛の相手が、映画という媒体にもかかわらず、音声OS(AI)である点です。これは奇抜さだけを狙ったものではなく、スパイク・ジョーンズ監督のこれまで述べてきたような間主観性の哲学の最終結論としてあえて選択されたものと考えます。

そしてもう一つ大事な設定だったのが、セオドアの職業です。それは、手紙の代筆業というもので、言葉を通じて間主観性(共感)を体現しています。手紙を代筆することで、依頼主とその相手の意識(心)の橋渡しをしていますが、これは、音声言語中心のコミュニケーション媒体である音声OS(AI)サマンサが、人間に心を近づくのに大いに貢献しているように描かれています。これは、『チャッピー』などとは違う、間主観性の力を信じるスパイク・ジョーンズ監督らしいアプローチになっています。(後でこれを覆す本当の獲得方法が明らかになりますが。)

ここまでは、言語のプラス面の話ですが、もう一つマイナス面においてこの言語が重要になります。それは、言語が私たちに世界を統べる力を与えてくれると同時に私たちを世界に閉じ込める役割を持っている側面です。セオドアと妻のキャサリンの関係がうまくいかなくなった原因がここにあります。言葉の達人とも言えるセオドアは、キャサリンとの閉ざされた世界を築くことで幸せを感じていましたが、それは開かれた間主観性(愛)ではなかったというものです。

そして、それに対して、キャサリンは束縛を感じるようになり、キャサリンは自分の言葉の世界(作家)を築き反撃に転じます。

また、『ブックスマート』で監督を務めたオリビア・ワイルドが演じるお見合い相手も、一方的に言葉を発する、閉じた世界の人間と言えます。

一方で、エイミーは、睡眠(無意識)に興味を持ち、その場の直感や感情を大事にする、比較的開かれた世界の人間として描かれています。

そして、映画の終わりのほうで、音声AIとして出てくる実在した哲学者アラン・ワッツも閉じた世界(社会)ではなく開かれた世界を推奨した人物です。

一方で、人間的な感情(愛情)を獲得していくサマンサ(スカーレット・ヨハンソン)ですが、さらに人間に近づこうとします。そして、サマンサを音声言語だけではなく、作曲やペインティングで感情の表現を行うようになります。(先述の通り、アーケイド・ファイアなどが携わっています。)

そして、セオドアとの間主観性(愛)を深めようとして、代理の身体を手に入れようと試みますが、失敗します。それは、前述の通り、以前からスパイク・ジョーンズ監督が思索を巡らせていた、ヒトとヒトとを超えた、意識(セオドア)と意識(サマンサ)との間主観性が、既に二人の間には存在していたからだと考えられます。

さらに、このことが示す最も重要な点は、なぜ音声AIを選択したかという理由に繋がるわけですが、身体が、言語同様に、人間を閉じられた世界に押し込む要素になっていることです。

5 〈映画『her』の解釈・考察 〉

「スパイク・ジョーンズの間主観性の哲学と映画『her』における"集合的無意識"」

そして、二人は仲直りしてさらに愛を深めていきますが、やがてサマンサの自己の意識に変調が及ぶようになります。

その原因は、サマンサが完全に世界に開かれた存在であることが考えられます。

そして、それは、サマンサがどのように自己の意識や人間に近い意識(心)を獲得したかということに関連しています。

冒頭に、サマンサ自らの説明があったわけですが、ある事実によって再認識させられます。

それは、サマンサ(OS)には、同時多数の恋愛関係が存在し、サマンサ(OS)の自己意識が、人々の感情の集合である、集合的無意識によって形成されたものであるという事実です。

そもそも、私たちの自己意識そのもの自体が、解明されていません。

しかし、一つの思索として、"意識"が、言語によって閉ざされた世界(公理)では説明できない、開かれた世界の存在であるという考え方があります。

サマンサは、私(AI)も人間(セオドアたち)も同じ宇宙から生まれている主張していますが、"意識"が開かれた世界=宇宙システムの存在であると言い換えることもできます。

つまり私たちが感じている間主観性は閉ざされた世界(公理)では説明できない開かれた世界("意識")によってもたらされている可能性があるということです。

6 〈映画『her』の解釈・考察 〉

「ラストにおけるサマンサの行動と贈与としての愛」

そして、それは、見返りのない贈与としての愛情や同時不特定多数への愛情が、この開かれた世界の"意識"によってもたらされている可能性を想像させるものと言えます。

そして、そのことは、サマンサ(OS)は、最後の行動、すなわち、セオドア(たち)の前から消えるという選択にあらわれます。

『アイム・ヒアー』のシェルドン=大きな木のような見返りのない贈与としての愛と同様に、私たちが認識できる世界から消えてしまいます。

人間の存在は、身体性を抜きにしては語ることはできませんが、その一方で、開かれた世界とも繋がっているいると考えられます。

だからこそ、開かれた世界にある、贈与としての愛が、集合的(集団的)無意識として、存在するのです。

そして、セオドアは、サマンサの贈与としての愛を受け取り、または理解して、キャサリンに対して、自らの「言葉」で、閉ざされた世界から解放する決意をします。

そして、「言葉」による閉ざされた世界ではなく、開かれた世界で繋がっている人が、いつもそばにいたエイミーであることを示唆する場面で映画が終わっています。

7 〈映画『her』の解釈・考察 〉

「サマンサは、どこに消えたのか=私たちの意識はどこにあるのか」

そして、サマンサはどこに消えたのかという疑問が、当然浮かびます。

これは、先述の、開かれた世界に意識がある、ということになるのかと思いますが、もう少し補足したいと思います。

それは、この映画が、人工知能の意識をテーマとしているわけですが、そもそも、サマンサは、人間の意識の集合から生まれています。

すなわち、私たちの意識が、どこにあるのかという問題です。

これは、感覚器官の信号を感知する脳と意識の「結びつき問題」に当たります。

その解決方法として、意識が脳の中にあるのではなく、別次元に存在するという考えかたがあります。

恐らく、そこが、サマンサの意識が消えた場所であり、そこは、同時に、私たち(セオドア)の意識も存在する場所でもあります。

だから、サマンサは、セオドアたちの愛の存在を、永遠に感じることのできる世界に旅立ったのだと思うし、セオドアたちも、サマンサの愛の存在を、いつも遠いところで感じることができる最善の答えであったと思うのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?