アンラーン💣リラーン📚ためらわん♫run40

⭐「自分ごと」の情報に変化させていくアプローチは色々ありそう⭐️

(これまでの虚栄を解きほぐす「unlearn」のため、頭の中を刷新する「relearn」を躊躇なく進めるための記録)

勤務校は現在、学年末考査の真っ最中です。そのため直近の試験と授業での仕掛けとの相関関係については、まだ分析できていません。

しかし今回の試験では、授業での仕掛けとの結びつきを意識して出題したつもりです(私の担当試験は本日終了)。

「仕掛けとの結びつき」を意識するきっかけとなったのは、2学期終わりの授業や試験でした。このときの話は年末ごろに投稿した記事でも触れています。

この仕掛けは、生徒それぞれが或るテーマの専門家となり、その内容を他の生徒に説明するというもので、「『主体的』な学び」の典型のように感じます。キーワードカード3枚、紙芝居カード3枚、そして発表時間3分という条件の中で、どうすれば他者に伝わりやすい内容になるかを考えるため、それぞれ頭を悩ませたのだと思います。

昨年くらいから、JICA地球ひろばの研修の刺激のおかげで、授業の中に「自分ごと」をどのように根付かせるか試行錯誤する機会がかなり増えましたが、最近感じるのは、自分のリアルな生活・思いなどと結びついているという構造にこだわりすぎなくても「自分ごと」にできるのではないかということです。

前者(自分のリアルな生活・思いなどとの結びつきがあるもの)を、「内容の自分ごと」と呼んでおきます。

これに対して、後者(生活・思いなどと結びついていないもの)は、内容それ自体ではなく、学びを通してその情報が自分にとって特別な価値を持つようになり、結果として自分ごとになったものであり、こちらにも名前を付けるなら「体感の自分ごと」になるでしょうか。

担当した授業のテーマは、宋代の政治とかモンゴル帝国とかムガル帝国というように、自分のリアルな生活・思いとは結びついていません。しかし、この言葉の詳しい意味は何か、どのように他者に伝えるかなどと試行錯誤を体感したことによって、担当していないテーマに比べ、担当したテーマの情報は自分にとって特別な価値を持つようになったのだと思います。

「知識は理屈からではなく愛からもたらされる。」

これはフランスの小説家アンドレ・ジッドの言葉です。知識が自分の中にしっかりと根付く上で、自分のリアルな生活・思いと結びつく「内容の自分ごと」であるのが理想です。それはアンドレ・ジッドがいう「愛」だと思います。しかし最初は単なる情報にすぎなかったものでも、「体感の自分ごと」という形で気になる情報に変わったとすれば、そこに一種の「愛」が生まれたことになるでしょう。

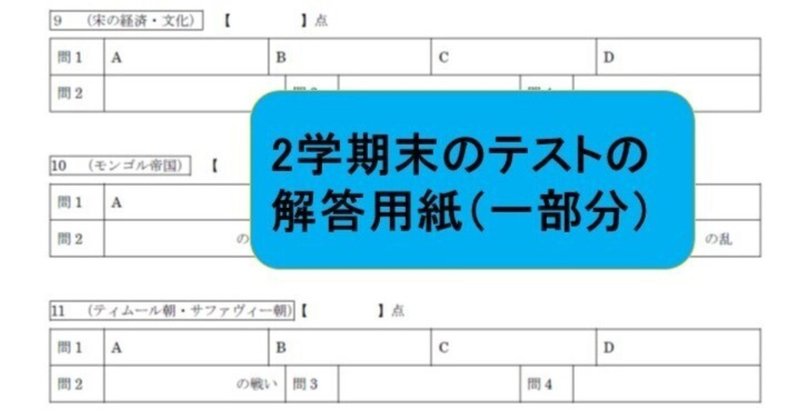

このような試行錯誤の体感は、2学期の期末考査の結果にも影響を与えていました。試験問題では、9つのテーマをそれぞれ大問にし、大問ごとの配点、出題形式を同じ形にしてみました。すると、9つの大問の中で最も得点率が高かったのは、ほとんどの生徒が自分で担当したテーマの大問だったのです。

ここから「体感の自分ごと」の効果の大きさを感じることができました。社会で扱う単元の全てを「内容の自分ごと」にしていくことは容易なことではありませんし、無理に結びつけようとすると、本来学んでほしい本質が疎かになってしまうこともあります。

その際、「体感の自分ごと」が重要な役割を果たしてくれると思います。このような2学期末の気づきがあり、3学期は2つの自分ごとを組み合わせながら授業を展開してみました。その効果の一端は、現在行われている学年末考査に表れてくれることを期待しているところです。

「自分ごと」×「授業」について考える余地はまだまだありそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?