❓❕【哲探進歩/てったんしんぽ】❕❓…🐾16歩目(教材づくりが実験的エゴに陥らないような匙加減の難しさと面白さ)🐾

(「散歩」で気づきを得て、「探究+哲学」で考察を重ね、「進路」で学問・仕事と結びつける)

【記事累積:1881本目、連続投稿:825日目】

<探究対象…授業準備、教材づくり、教育学、心理学>

「散歩…気づきの土台・地面」

シンガポール2日目です。慣れ親しんだ(親しみすぎた)国なので、ぐいぐいどこかを観光せねばというものではないですし、そもそもそんなタイプでもありません。せっかく来ているのにもったいないと思われてしまいますが、シンガポールを訪れたとき大抵午前中は、残務処理やら授業準備やら探究コンテンツを始めとした教材づくりやらをある程度進めています。それは単にシンガポールを満喫しているわけではないのだということを、冷ややかな目で見つめているもう一人の自分に言い聞かせるようなもので、自分の中に渦巻く罪悪感の払拭になっているわけです。そしてそのような禊を済ませてからだと、もう一人の自分に気兼ねすることなく、シンガポールをウロウロできるので、そんなルーティンになっています。

「探究<課題の設定>…気づきの芽」

今日も以前住んでいたときからよく利用していたカフェで朝から教材づくりを進めています。こうして教材づくりをしていると、いつも葛藤が生まれ、作業の手が止まってしまいます。さてその葛藤は一体どんなものであり、今日はどのようにそれを克服しようとしているのでしょうか(❓)。

「探究<情報の収集>…気づきへの無機養分」

手がけているのは、オンラインで授業をしているバンコクの在外教育施設の教材です。年度内の授業は終わりましたが、年明けからの授業で使うものを準備しています。バンコクの在外教育施設は今年度で閉校が決まっていて、現在は高校3年生のみが在籍しています。そのため年明けの授業は、高校3年生に対するものだけで、教科書内容もほぼ終わっているので、応用的・発展的な仕掛けができる状態になっています。

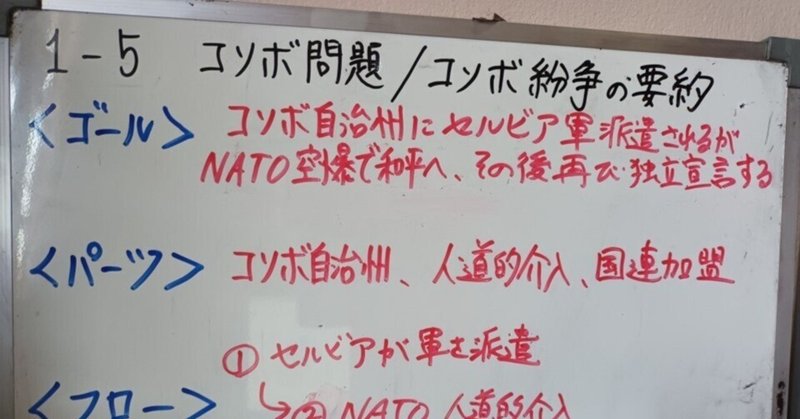

世界史Bの授業は現在、冷戦後の国際社会について扱っていて、「ユーゴスラヴィアの解体」「コソボ問題」などの記述が出てきています。私は大学時代に国際法ゼミに所属し、大学院でも国際法を中心に研究を進めましたが、もともと国際法を大学で学んでみたいと思うようになったきっかけは高校3年生の国語の授業でした。国語の授業で3学期に出された課題があり、それは自分が現在興味を持っているテーマに関わる本を1冊選び、それを読んでレポートにまとめるというものでした。そのとき私が興味を持っていたのはユーゴスラヴィア紛争のうち当時ようやく停戦合意に至ったボスニア内戦で、かつては多民族国家のモデルケースとされていたユーゴスラヴィアが、なぜ悲惨な民族浄化が起こる状態になってしまったのかという疑問を持っていたのです。そこで、ユーゴスラヴィア紛争に関する本を購入し、レポートをかいたのでした。この興味や疑問は大学3年生から所属した国際法ゼミでもゼミ論文のテーマとなり、さらには大学院での修士論文にも繋がっていきました。

そんな強い思いがあったユーゴスラヴィア紛争ですが、世界史Bの教科書ではわずかページ半分の記述で終わっていたので、私としてはこれだけでは何も分からないではないかと感じたのです。現在、パレスチナやウクライナなどのように、世界各地で紛争が続いていますが、こういった問題の背景・原因について知り、生徒たちが解決のアイデアなどについて自分なりの意見を持てるようになることが大切だと考えています。そのためにはこれまで起こった紛争の構造を細かく理解することが欠かせないと思っています。そこで教科書でちょうどユーゴスラヴィアやコソボの話が出てきたので、これを核にした授業プリントなどの教材を作ろうと考えたわけです。

しかし教材づくりをするのはよいものの、そもそもこれが高校3年生の世界史の授業であるという前提もありますし、彼らへの授業はオンラインの形式であるため、自分が展開したい授業の理想形をどこまで具現化できるのか、またそうして具現化することは適切なのかといった葛藤が生まれてきたわけです。

「哲学…気づきへの水」

「理想主義のない現実主義は無意味である。現実主義のない理想主義は無血液である。」

これはフランスの文学者・思想家であるロマン・ロランの言葉です。

理想主義というものと現実主義というものは、対立的に捉えられることが少なくありませんが、彼によればどちらか二者択一なのではなく、両方の要素が備わっていなければそれぞれの価値は大きく失われてしまうのです。

私の教材づくりにおいても、この理想主義と現実主義の問題がありました。私はできるだけ細かくユーゴスラヴィア紛争について伝えたいという思いや、それを踏まえて彼らには様々な考えを持ってほしいという思いがあります。しかしそれは理想主義の典型とも言えます。これに対して現実主義は、高校3年生の授業であること、オンラインという形式であることなどを踏まえた授業展開となります。私の教材づくりは、この2つのせめぎ合いの中にあったのです。

「探究<整理・分析>…気づきの剪定」

ここまでの情報を踏まえ「座標軸」を用いながら考察したものが、添付のスライドです。

理想主義と現実主義をそれぞれ軸として考えると、理想主義が最も強くなるのは「自分がしたいこと」で、世界史の教科書内容からユーゴスラヴィアについて話を広げたり深めたりすること、自分が専門的に取り組んだことがある国際法を絡めること、そうして生徒たちの興味・関心の拡充をはかることなどを徹底させた仕掛けとなります。これに対して現実主義が最も強くなるのは、「生徒たちができること」で、オンラインの形でも無理なく取り組めることを徹底させた仕掛けとなります。生徒たちが現に取り組んでいるものについて個々にフィードバックすることは難しいですし、方法が複雑であるとその都度質問に対応しなければいけなくなりますが、オンラインは教員の機動力が脆弱なので上手くいかない可能性が高くなります。

その2つの軸の最も強い部分を同時に実現できれば言うことなしなのですが、実際には100しか入らない入れ物に、200のものを詰め込むようなもので通常ならば入りません。仮に強引な形で詰め込めたとしても、潰れたり壊れたりしてもともとの形が歪められている可能性があります。そのため2つの主義を適切に共存させたものは、座標図の中央に位置づけられる仕掛けということになります。それは「何とかできるようになってほしいこと」になります。

それぞれの仕掛けを具体的に考えてみると、「したいこと」はユーゴスラヴィア紛争に関する多様なソースの情報を見比べ、自分なりの考えを文章化するようなものになります。次に「できること」は特定のソースの情報を見て、それを音読・黙読したり、そのまま書き写したりするものになります。最後に、「何とかできるようになってほしいこと」は提供された特定のソースの情報を要約文にするというものになります。

「探究<まとめ・表現>…気づきの花」

生徒たちは高校を卒業して様々な進路に向かっていきます。そこでは世界史の細かな情報そのものが問われることはほとんどないと思います。しかし何らかの情報を受け取って、それを自分なりに整理しながら、問題の実態や構造を理解する場面は数多くあるはずです。また、世の中で起こっている問題について自分なりの意見を形成するとき、根拠に基づいて客観性や説得性を備えておく必要もあるので、「要約文を作れること」は、将来の彼らの生活において大切だと思うわけです。

多様なソースを見比べて、しっかりとした意見を作るところまでを求めるのは大切ですが、自分のエゴが前面に出てしまっていますし、自分の「したいこと」の粗雑な実験のような側面があることも否定できません。それでも対面だったとしたならば、丁寧なファシリテートや細かなフィードバックを駆使することで、粗雑さを軽減できるかもしれません。しかしオンライン授業なのでそれはできません。

かといって単に音読・黙読・書き写しで十分だろうというのは、彼らの可能性に対して失礼だと思います。確かにそれならばできるでしょうが、彼らの成長を期待するような仕掛けにはなっておらず、質の高い学びの機会を奪っていることになるわけです。

そういった試行錯誤の結果、「要約文を作る」という仕掛けに落ち着いたのでした。

「進路…気づきの果実」

今回の考察によって、将来の生活との関連で「何とかできるようになってほしいこと」の仕掛けは「要約文を作る」になりました。このような理想主義と現実主義という2つの考え方に折り合いをつけながら、最適解を探すという思考過程は、様々な人間関係にも大きな影響を与えます。特に人の悩みと向き合う場面で重要になってくるのです。このような思考過程が身についている人は、自分自身の悩みの解決はもちろんのこと、他者の悩みの解決においても大きな役割を果たしてくれると思います。また今回は授業準備・教材づくりという観点で、最適解を探す思考過程を考えています。ここから、学問の一例として「心理学、教育学」など、仕事の一例として「カウンセラー、教員」などが連想されます。

#探究学習がすき #探究学習 #シンキングツール

#哲学 #ロマンロラン

#心理学 #教育学

#カウンセラー #教員

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?