毎週一帖源氏物語 第二十週 朝顔

事情があって、宇治の実家に一泊二日で弾丸帰省してきた。用事そのものは初日で片がついたので、二日目の午前に宇治十帖の石碑をめぐってきた。いずれその時が来れば、写真で紹介してみようと思う。

朝顔巻のあらすじ

斎院は式部卿の宮の服喪のために退下し、長月には女五の宮が住まう桃園の宮に落ち着く。源氏は女五の宮への見舞いを口実に桃園を訪れ、前斎院と御簾越しに歌を交わすが、前斎院は心を開かない。気が晴れないまま帰宅した源氏は、翌朝早くに目を覚ます。色艶の衰えた朝顔の花を折らせて、前斎院に贈る。

世の中では二人の仲を噂する。それが対の上にも伝わり、自分の立場が脅かされるのではないかと、「さまざまに思ひ乱れたまふ」(198頁)。

冬、源氏はまたも女五の宮を見舞うと称して出かける。年寄りの昔語りに辟易しながら、女五の宮が居眠りを始めたのを幸いにその場を立ち去ろうとしたところで、源典侍に呼び止められる。この人の長生きぶりを目の当たりにして、源氏は若くして亡くなった入道の宮を思う。度重なる源氏の求めにもかかわらず、前斎院は頑なに応じない。

ふさぎこんでいる二条の院の女君を、源氏は慰めようとする。斎院との文のやり取りはとりとめのないものであって、「うしろめたうはあらじとを思ひ直したまへ」(208頁)と請け合う。源氏は冬の夜の月に照らされた雪を趣深いものと見て、童女たちに雪まろばしをさせる。その様子を見ながら、源氏は中宮が雪の山を作ったことを思い起こす。これが呼び水となり、源氏は前斎院、尚侍、山里の人、東の院の人など、「昔今(むかしいま)の御物語に夜(よ)ふけゆく」(212頁)。

その夜、源氏の夢に宮が現れ、自分のことを漏らしたと言って咎め立てる。源氏は方々で誦経をさせる。

朝顔の斎院の心のうち

私が朝顔の斎院の重要性に気づいたのは、葵巻を読んでいるときだった。頭注の導きにより、「式部卿の宮の姫君に、朝顔奉りたまひし歌」のことが噂の的になっていることを知った(帚木巻、第一分冊、84頁)。あれから十五年が経っている(帚木巻では十七歳だった源氏は、朝顔巻では三十二歳になっている)。「花の盛りは過ぎやしぬらむ」(195頁)と言われるのも仕方がない。

朝顔の斎院は家柄も申し分なく、父の式部卿の宮も源氏を婿に迎えたいと思っていた。そして何より、朝顔の斎院本人も源氏に心を寄せていた。にもかかわらず、源氏になびかなかったのは、多くの女君が源氏と関係をもったために苦しんだ様子を見てきたからだろう。賀茂の斎院となって俗世の交わりを断たざるを得なかったというめぐりあわせも大きい。

紫の上の嫉妬

朝顔の斎院の噂が耳に届き、紫の上は心中穏やかでない。本気で心配しているため、かえって源氏の前では何食わぬ顔をする(「まめやかにつらしとおぼせば、色にも出だしたまはず」(198頁))。また、そんな話は聞きたくないと撥ねつけるのではなく、むしろ少しくらい様子を知らせてほしいと願うのだ(「けしきをだにかすめたまへかし」(同))。そのあたりの機微は分かりにくいが、源氏が明石の上とのことを先回りして伝えるようにしていたことを思い起こすと、「本気だから隠している」と見えるのだろう。無理もない。

藤壺と紫の上

庭の雪山を見ながら、源氏は藤壺の思い出を紫の上に語って聞かせる。その際、藤壺とは距離があって「くはしき御ありさまを見ならしたてまつりしことはなかりしかど」(210頁)と取り繕う。深い関係になったことは、さすがに言えない。

紫の上に向かって藤壺の話をしながら、源氏は今さらながら二人の血縁を思い出したのだろうか。「君こそは、さいへど、紫のゆゑこよなからずものしたまふめれど」(同)と口に出している。また、紫の上が外の様子を見遣るのを眺めながら、藤壺に似ていると感じ入るのだ(「恋ひきこゆる人の面影にふとおぼえて」(212頁))。

源氏と藤壺の関係を、紫の上は知らない。だから、自分が見初められたのは藤壺と似ているからだとは、思いも寄らないだろう(身近にいる女房あたりに「似ていらっしゃる」と言われたことはあるかもしれないが)。一方、藤壺のほうは、自分の姪が源氏に引き取られた理由に気づいていたにちがいない。桐壺帝の寵愛を受けたのは自分が桐壺更衣と似ているからだという事情は知っていただろうし、源氏が自分を慕ったのもそれが理由だと分かっていた。源氏の好みはお見通しだ。死んだあとに夢枕に立って源氏に恨み言を述べたのも、紫の上と張り合う気持ちがあったのかもしれない。

ところで、藤壺と紫の上は顔を合わせたことがあったのだろうか。どうもなかったような気がする。紫の上は幼い頃から祖母のもとで育てられており、父の妹である藤壺とは接点がなかったはずだ。血縁はあるものの、二人は源氏を媒介にしてつながっているにすぎない。

清少納言への対抗意識か?

源氏は雪月夜をめでる。これを興ざめだと言った人は心が浅いと断じる。

「冬の夜の澄める月に雪の光りあひたる空こそ、あやしう、色なきものの身にしみて、この世のほかのことまで思ひ流され、おもしろさもあはれさも残らぬをりなれ。すさまじき例(ためし)に言ひ置きけむ人の心浅さよ」とて、御簾巻きあげさせたまふ。

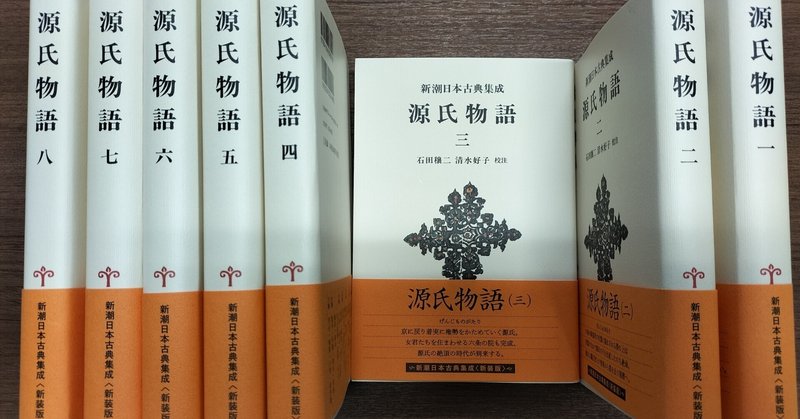

この部分が、清少納言への当てこすりだと言われる。しかし、新潮日本古典集成は「すさまじき……」の部分に頭注を付して、『二中歴』と『宇津保物語』を挙げるばかりで、『枕草子』は引き合いに出していない。しかし、ここで触れていないだけで、少々回りくどい言及の仕方をしているのだ。

源氏は七十を過ぎた源典侍の好き心に辟易している。「老いらくの心げさうも、よからぬものの世のたとひとか聞きしとおぼし出でられて」(203頁)とある通りだ。この箇所への頭注が、「『河海抄』に「清少納言枕草子、すさまじきもの、おうなのけそう、しはすの月夜と云々」とあるが、現存本には見えない。なお、後の二〇九頁参照」という具合に雪月夜のくだりを予告している。

だから、紫式部は朝顔巻を書くに当たって「すさまじきもの、おうなのけそう、しはすの月夜」という一節を念頭に置いて、年寄りの恋心のほうは確かに味気ないと同意しながら、冬の月夜には風情があると反論した、と言えそうだ。しかし、現在の『枕草子』にはその文章が欠落しているので、実際のところはよく分からない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?