初心者に麻雀を教えるとき用の資料を作りました。

麻雀を普及しようというプロ的な人以外でも、なんか友達に教えるときとかありますよね。

そういうときに一から資料作るの大変かなと思ったのでテンプレを作りました。

以下では説明の流れとかを解説します。その流れいいやんけって思ったら使ってやってください。(本記事の最後に資料PDFと資料解説動画のリンクがあります)

表紙↓

麻雀をこれから始めようという人に向けて、麻雀とはどんなゲームなのかを解説します。

この動画を見ると、麻雀の大まかな流れがわかり、1人でネット麻雀ができるようになります。

お前誰?という人へ

麻雀グッズ研究所という麻雀用品レビュー系のブログを運営しています。初心者向けの記事とかもたまに作ってます。こっちはNote支部。

麻雀とは?

まずざっくり解説し、どんなボドゲなのかを把握してもらうステップ。

原稿用:

ではまず麻雀とはどんなゲームなのかを簡単に解説します。

まず4人で行うゲームで、全員が敵です。

34種類の麻雀牌を用いて行います。

手札は14枚で、これを3枚と2枚の組み合わせにするとアガリになります。

一番早く上がりになった人が点数をもらい、

これを親が2周するまで繰り返し、最終的に点数が多い人が勝ちです。

ではこの麻雀を具体的にどのようにプレイするのかを解説していきます。

リアル麻雀とネット麻雀

今だと、ネットで始める人が多いかなと思ったので、ネットの方が楽ですよスライドを入れました。(この資料はネトマ始められるまでです)

原稿:

麻雀は卓上で行うリアル麻雀、スマホやパソコンで行うネット麻雀があります。

リアル麻雀では、山を積んだり、点数計算をしたりする必要があります。

一方ネット麻雀ではこれらをコンピューターが行ってくれるため、プレイヤーは牌を選んで切るだけでよく、より初心者向けです。

まずはネット麻雀ができるようになりましょう。

麻雀で使われる牌の種類

ここから具体的な麻雀の話に入り、牌を紹介します。牌については、2ページに分けました。まずざっくりグループを解説し、その後、全種類という流れ。

原稿:

続いては麻雀で使われる牌を解説します。

牌は34種類が各4枚ずつ。計136枚が用いられます。

この牌は萬子、筒子、ソウズ、字牌の4グループに分かれます。

萬子、筒子、ソウズにはそれぞれ1〜9の数字があり、字牌には数字がありません。

原稿:

全部並べるとこんな感じです。

赤が萬子、緑がそうず、青が筒子となります。

字牌は漢字1文字と、何も書いていない牌があります。

基本的には色と、模様の数で数字を見分けることができます。

赤い漢数字が萬子、竹っぽいのがソウズ、青で丸っぽいのが筒子です。

ソウズの1と8がちょっと特殊なのでここだけ覚えてしまいましょう。

字牌は基本的には見たまんまの漢字ですが、何も書いていないものは、白が描かれているという意味で、「はく」と言います。ミスプリントではないので注意しましょう。

字牌や数字の読み方も中国語風になっていたりするのですが、ネット麻雀では特に気にしなくても大丈夫です。

ゲームの流れ:アガリの作り方

次にアガリの作り方を解説します。役については、最初に2つの条件があるというパターンにするか迷ったのですが、まずは形を整えてリーチの方がわかりやすいかなと思って、形を作るを先に解説する流れにしました。

アガリの基本ルール

ではここからは実際のゲームの流れに入っていきます。

これらの麻雀牌13枚ずつを手札とし、自分のターンになると1枚引いて1枚切ります。

1枚ずつ入れ替えていき、1枚引いて14枚になったときの形を、3枚組4セット、2枚組1セットにしたら上がりです。

3枚セットは、同じ牌3枚、または同じ色の階段状の3枚を作っていきます。

2枚セットは同じ牌2枚で作ります。

注意点としては、色の違う牌で3枚セットは作れないという点です。

萬子筒子ソウズでそれぞれ8を1枚ずつ集めたりしても3枚セットにはなりません。

また、数字の1と9はつながりません。

そして、字牌には数字がないため、南、西、北のように階段を作ることもできません

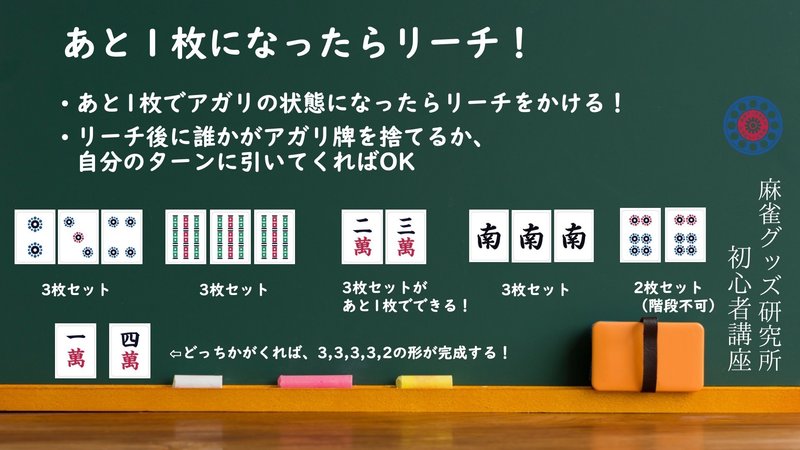

あと1枚になったらリーチ

このように牌を入れ替えていき、あと1枚で上がりの状態になったらリーチをかけることができます。

リーチの後、誰かから上がり牌が出るか、自分のターンに引いてくれば上がりとなります。

アガリのやり方

上がりについては、その上がり方により、掛け声が変わります。

リーチ後、他の人から上がり牌が出た場合はロンと言います。

一方、自分のターンで引いてきた場合はツモと言います。

ネット麻雀では、ロンやツモと書かれたボタンが出るので特に区別する必要はありません。

ただし、ろんについては、上がり牌の一部を自分がすでに捨てている場合、行うことができないルールなので注意しましょう。

この自分の上がり牌を捨てている場合ロンが行えないルールのことをフリテンと言います。

例えば、右下の図では、萬子の2か3がくれば上がりですが、すでに萬子の2を捨てているため、フリテンとなります。

フリテンについてはやや難しいので、のちの講座で解説します。

ネット麻雀では、フリテンかどうかをコンピューターが判別してくれるため、そんなルールがあるんだなーくらいで大丈夫です。

役について

アガリの基本的なやり方としてリーチを解説した後、役について解説します。基本は全部リーチしとけばいいけど、それ以外にも役があるよ。それは後述する鳴きをする場合にいるよ。みたいな流れ。最悪ここがわからなくてもリーチだけでネトマ楽しめるようにしたいなという意図。

基本の3役について

続いては「役」と言う概念について解説します。

麻雀の上がり点数は役によって決まります。

上がりには形を整えた上で、さらに役が1つ以上必要です。

先ほど説明したリーチについても役の1つとなります。

この役は全部で40個くらいありますが、とりあえず覚えるべきは以下の3つです。

リーチは手牌の制約はなく、あと1枚の状態でリーチを宣言することで成立します。リーチには1000点が必要となることと、リーチ後には手を変更することができなくなります。

タンヤオは手牌の全てが2から8の牌だけの時に成立し、役牌は特定の字牌が手に3枚あれば成立します。

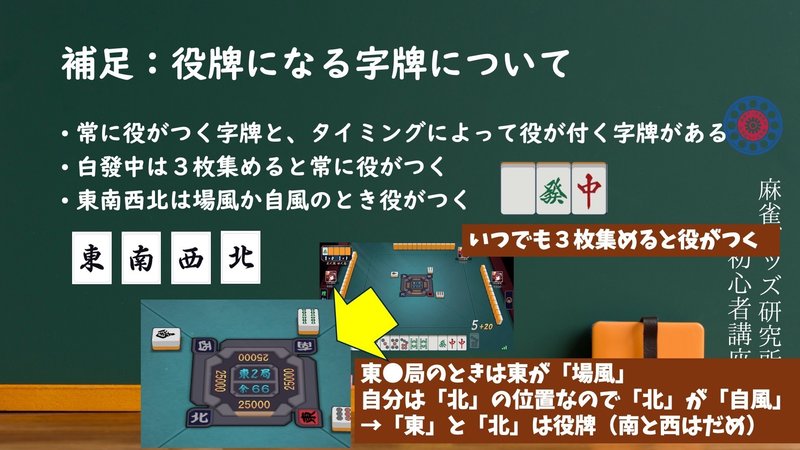

役牌についての補足

役牌だけわかりにくいので補足を入れました。ネット麻雀準拠で、中央を見ろスタイル。

役牌については少し紛らわしいので補足します。

役牌とは、特定の字牌を3枚集めることで役が付くというものです。

字牌は全部で7種類ありますが、常に役牌のものと、タイミングによって役牌になったりならなかったりするものがあります。

ハクハツチュンの3種類はいつでも3枚集めれば役がつきます。

一方で東南西北の4種類は、場風か自風のときのみ役がつきます。

これらの判別は親が何周目かと、自分がどこにいるかによります。親が1周目の場合は「東」が場風となり、自風は親から順に東、南、西、北となります。

最初に牌を切る人が親で東が自風、その右隣の人が南、親の向かいの人が西、親の左隣の人が北です。最初のうちはここを覚えるのが大変だと思うので、ネット麻雀の場合は中央にある表記を見て判断するのがおすすめです。

図では、東二局で北の位置なので、東と北が役牌となります。

鳴きについて

役を3つ述べた後、鳴きについて解説。役を覚えれらない(たくない)人が鳴きを使わない方向になるようにこの順序にしました。

3つの役を解説しましたが、もし3つ覚えるのが面倒な場合は、リーチだけで大丈夫です。どんな手でもリーチをかければ上がれるためです。

ただし、次に説明する「鳴き」を行った場合、リーチができなくなるのでその場合はタンヤオや役牌で上がる必要があります。

役についてものちの講座で詳しく解説します。

ーー

では、続いて鳴きについて解説します。

麻雀では、人が捨てた牌を「ロン」以外でももらうことができます。

この人の捨てた牌をもらうことを「鳴き」と言います。

鳴きをマスターすると、自分の順番以外でも手を進めることができるようになり、早く上がることができます。

鳴きには大きく3種類があり、まずはポンとチーを覚えましょう。

ポンは自分が同じ牌2枚を持っているときに、同じ牌を誰かが捨てた場合に行えます。

チーは、階段状の2枚を持っている際に、3枚階段になる牌を自分の前の人が捨てた場合にのみ行えます。

チーはスライドのように、2、3と持っていて1が出るケースのほか、

6、8と持っていて7が出た場合などにも行えます。

チーの方が簡単ですが、自分の前のターンの人、つまり左隣の人からしか行えないことに注意しましょう。

また、この鳴きを行うとリーチができなくなります。

そのため、タンヤオか役牌などの別の役で手を作る必要があります。

ゲーム中に鳴きのボタンが光っても、役が見えない場合は、鳴きを行わない方が無難です。

局が終わったときの動き方

アガリ以外で終わるパターンについて解説。

流局について

続いては1回の勝負が終わった時の動き方を解説します。

終了条件としては、誰かが上がった場合、あるいは誰も上がれずに終了となるケースもあります。

誰かが上がった場合には、上がりに応じた点数の移動を行います。

一方で、残りの山が14枚になるまでに誰も上がれなかった場合は流局となります。

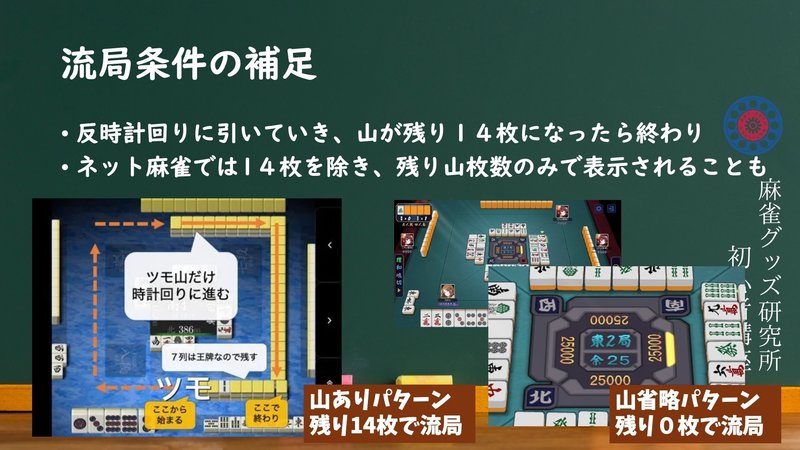

流局条件の補足:残り山枚数の見分け方

知識として残り14枚残すよというのと、現実問題として残りはどこを見ればいいのをちょっとだけ補足。

図にするとこんなイメージです。山がある場合残り7列を残して終了となります。ネット麻雀では、この14枚分を省いて、残り山0枚のように「表示」してくれることもあります。

局終わりの点数の動き方

で、どうなるのを解説。

1回のゲームが終わった場合の点数の動きをまとめました。

上がりの場合は、上がった人に点数が入ります。

ツモの場合はみんなで割り勘、ロンの場合は最後の1枚を捨ててしまった人が1人で支払います。

誰も上がれずに流局した場合は、あと1枚で上がりだった人に、そうではない人が点数を渡します。渡す点数は3000点を割り勘します。

つまり1人だけで払う場合は3000で、もらう側は1000ずつ、2人で支払う場合は1500ずつ、3人で払う場合は1人1000ずつとなります。

局終わりの親の動き方

親の動き方と所要時間などを。ここも地味になんで動くときと動かない時が?となりがちなポイントなので一応入れました。

局が終わった後の動きとしては、親が上がるか親がテンパイなら親が続行、そうでない場合は、右隣の人に親が移ります。

これを繰り返し、親が一周または、2周するまでゲームを続け、最終的に点数の多い人の勝ちとなります。

親が1周で終わるルールのことを「とんぷうせん」、親が2周するルールのことを「とんなんせん」と言います。

ネット麻雀で行う場合の所要時間は、「とんぷうせん」が20分から30分程度、「とんなんせん」が40分から1時間程度です。

手作りのテクニック的な話

最後にテクニックをちょっとだけ。実際にこの後一緒に打ちます。みたいな時は飛ばしても良さそう?orここを開いておいてもらう?

最後に手作りのテクニック的な話を少しだけ紹介します。

麻雀牌のうち、字牌は階段状につながらないため、序盤で先に切ります。

次に1、9のように片方しかつながらない牌をきり、2から8はなるべく残します。特に3から7は左右に2つつながりがあるのでなるべく残しましょう。

いきなり3枚組は作れないので、まずは2枚組を作っていきます。

2枚組としては、2・・3、7・・8など、両手を開いた形が強いです。この形をたくさん作ることで、確率的に3枚組ができやすくなります。

役については、基本は鳴きをいれずリーチを目指しましょう。

ただし役牌については、鳴いただけで役がつくので手牌に2枚ある場合は積極的にポンしましょう。

さあ、始めよう

最後に実際にやってみましょう、雀魂で。を入れてend。

解説は以上です。最後に次回までの宿題を出します。

麻雀は実際にやってみるほうが説明を受けるよりも10倍くらい理解しやすいゲームです。まずはネット麻雀ゲームで体験してみましょう。

おすすめは「じゃんたま」です。スマホ、またはPCからプレイできます。次回までにじゃんたまをインストールし、最低1回麻雀をプレイしてみてください。

その中で疑問に思った点などをメモしておくと次回以降の上達が早まります。第1回講座は以上になります。ご視聴ありがとうございました。

麻雀教えるとき用PDFはこちらから。

というPDFを以下に入れました。なんか悪い使い方はしないで欲しいのですが、麻雀を教えるときなどに使ってください。

PDF:https://majyan-item.com/wp-content/uploads/2024/05/mahjong-kouza01.pdf

使っていただいた人が誰か一応把握しておきたいので、使う際、コメントとかXとかでシェアしといていただけると嬉しいです。

あと動画版もYouTubeチャンネルの方にあげたので、流すだけで行きたい人はそちらを使ってください。

動画版↓

ちなみにアイキャッチが怪しげなのは、YouTube的にはそういう方が良いのかなと思ったためです。(クリック率0.6%とかで爆死)

終わり。

たkると申します。麻雀用品のサイトと書評サイト、そのほか色々とサイト運営をやっています。Noteではサイト運営とか麻雀のノウハウを書いていきます。よろしくお願いいたします。