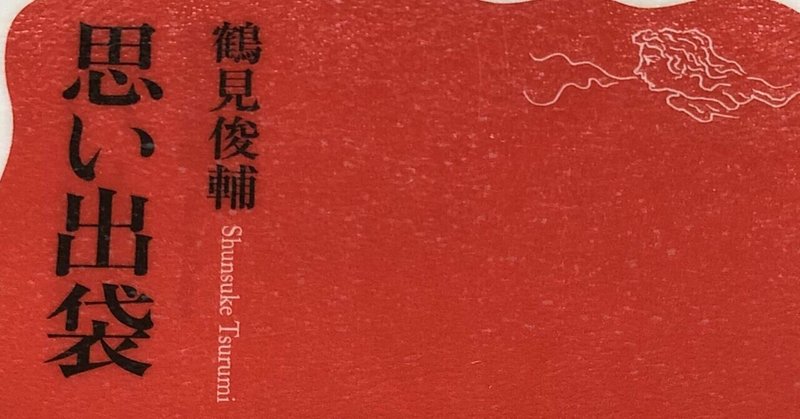

思い出袋(著:鶴見俊輔)読書感想文

思い出袋(著:鶴見俊輔、岩波新書、2010)

これは鶴見俊輔さんの遺言なのではないかと思った。

まず読んでいてあまりに鶴見さんの読書範囲が広く愕然とした。

2003年10月の時点で今まで鶴見さんが読んだ本のオール・タイム・ベストを挙げるとすると、例えば水木しげる『河童の三平』、岩明均『寄生獣』、宮沢賢治『春と修羅』、ウィルフレッド・オウエン『ソング・オブ・ソングス』、ジョージ・オーウェル『鯨の腹の中で』、魯迅『故事新編』、司馬遷『史記』、夏目漱石『行人』、トルストイ『神父セルゲーイ』、ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』、マーク・トウェイン『ハックルベリー・フィン』などがあがってくる。幅が広すぎる。さすが鶴見さんである。

他にもこの本にはアガサ・クリスティ、江戸川乱歩、中井英夫、瀬戸内寂聴、ル=グウィン、フランクル、ヴァジニア・ハミルトン、紀貫之、池澤夏樹、川上弘美、谷川俊太郎など恐ろしいほどの読書遍歴が繰り広げられる。

とはいうもののこの本は鶴見さんの読書遍歴だけを主に書いているのではなく、あくまで印象的な思い出を、本人はもうろくしているというが、徒然にそして克明に語っている。しかもその思い出たちが非常に面白いものばかりなのと、鶴見さんの学ぶ意欲が凄まじい。

政治のこと、戦争のこと、どこで日本は間違え、間違え続け、鶴見さんは怒りを抱え時に嘆き、しかしこれからの日本はどうなっていくのかということをただ絶望するだけでなく僅かでも希望をもって書かれているのが嬉しい。

例えばこんな文章がある。

私は、目が覚めるとき、それまでの意識の何層かの記憶が心に残っているうちにその痕跡を書き残す。無意味なことも多いけれども、なにか大きくつかんでいることもある。

たとえば、人間はいてもいいが、いなくてもいいという感触。そこから、もうすこし、あがってきて、人間はいてもいいが、いるとしたら、理屈をつけて殺しあわないほうがいいという、考え方。その考えは動かない。

もうひとつ。「ある」という感覚。それをうち消すことは、意識の底のほうにいるときには思いつかない。「ない」という方向に行くには、多少の想像力が必要なので、ぼけの底にいるときにはむずかしい。ただ「ある」のみ。

鶴見さんの思考の一種の到達点がここにあらわれていると思う。ちなみに「ある」とはなにか。もう少し引用しよう。

昨日までできたことが、ひとつひとつできなくなる。その向こうに、「ある」という感覚が、待っている。

今、これを断念するということを、わびしいと感じない。人はそれぞれ、たくさんのことをしてきた。その中のひとつ、ひとつ、だから。玄冬の向こうに、よみがえりの春が来るのを信じることなく、しかし、「ある」ことが、自分を終わりまで、ここで終わりと気づくことなく、支えるだろうと期待している。

鶴見さんが老いた先の心境なのだ。「ある」とは絶望ではなく希望である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?