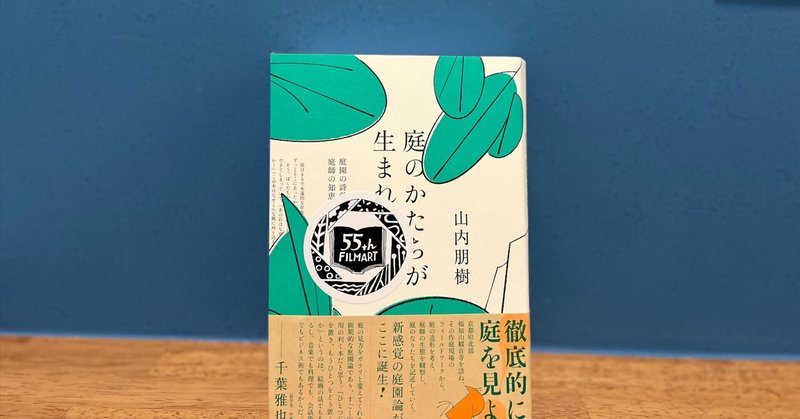

Vol.170 『庭のかたちが生まれるとき』

ちょっとずつ読み進めていたので、さっき読み終えました。

職人さんの見ている世界っておもしろいです。すごいな、と思いますが、自然な感じなんですよね。

かっこつけるような感じではなく、良さを見せようとする感じではなく、「あってないような」というところがおもしろかったです。

今回、読みながら考えていたことは、結局「教育」という場でも大切なことは重なってくるなということです。

よく見るということ

不自然ではなく、そこにあるという自然さを

作り手(庭師)としての役割

終わらない

なにか、「こんなやり方が正解」とか「正攻法」というところを目指してしまいそうになったときに、ちゃんと目の前の子どもを見ることができるかどうかが大切なんじゃないかなと思いました。

さらには、僕が目立とうとしてしまうとおかしくなってしまいそうです。ただ、僕が何もしないのもおかしいです。だって僕もそこにいますし。

あと、何かが生まれるという過程って複雑だなと。だからこそ、こうやって一冊の本に記してくださることで一緒に追体験できる感じがありました。こういう本ってすごく貴重だなと思っています。

僕は今の自分の仕事とつなげて読みましたが、きっと、違った読みをされている方もいると思います。この本を読まれた方とお話しすることができたら嬉しいです。

古川の庭は、つくられることではじめて、つくらなくてもよかったものになる。

庭はたしかにそこにある。あるのだが、いまや庭は、山や谷や空へほどけ、あるいは植栽や鶏の群れの陰に隠れてないようなものになる。ようするに、あってないような庭になる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?