【FX】「戻り」は何を持って認識すれば良いのか?【押し目買い・戻り売り】

▼ お知らせ ▼

■ はじめに ■

ダウ理論・エリオット波動論又はその両理論の致命的問題点と矛盾に言及して構築されたK2次点トレード理論。すべてのモデルに共通している事はその理論の前提の一つに「トレンド」という概念を採用しているという点。

「トレンド」を前提としたチャートモデルの場合、トレンド内における推進波に対する修正波の形成を待ち、次なる推進波に乗っていく所謂押し目買い/戻り売りがその基本戦略となる。

■ 戻りを「待つ」とは何を指す? ■

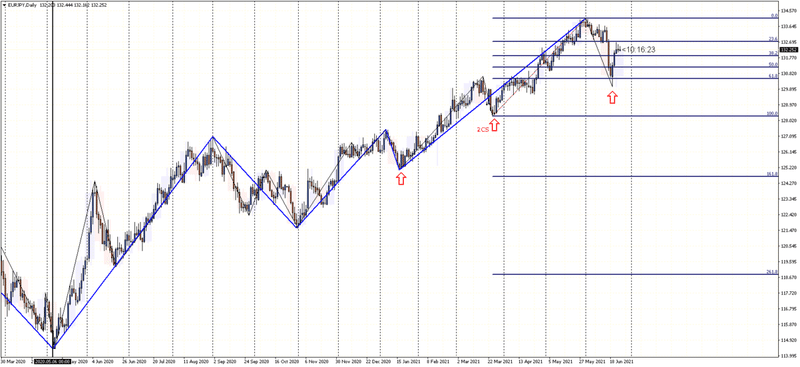

(0)

有名な発信者の方々がSNS上で「戻りを待って」と気軽にツイートされているのもよく見かけます。初心者向けのブログ等でも簡単に「戻りを待って」と書いてあります。

しかし大抵の場合「戻った」=修正波の形成が「成された」とはどのように認識すべきか厳密な定義を備え尚且つ具体性・一貫性・再現性の上でその認識点について語られている事はほとんど無いでしょう。非常に曖昧かつ感覚的恣意的な説明に終始されている事が多いかと思います。

(1)

この問題について言及するには二つのポイントを抑える必要があります。一つは「トレンド」を前提としたチャートモデルであるという事はどういう事なのか?又、その事によって何が可能であるべきなのか?

この二つを入口に言及していくと「戻り」を認識するために必要な物がハッキリと見えてくるはずです。

(2)

その本題に入る前に、「戻りの捉え方」についてネット上でよく見かける主だった方法とその方法の問題点から見て行きたいと思います。例えば一つ目に移動平均線に触れていますがこれは凡ゆるインジケーターにも置き換えて考える事が出来るはずです。それらいくつかの問題点を経て行く中でも「戻りを捉える方法」に必要な事が本題を待たずして見えてもくるはずです。

■ 移動平均線の問題点 ■

※K2理論ではロウソク足以外利用しない※

(0)

有名な情報発信者から初心者の方まで非常に多くの方がそのチャート上に移動平均線を描写し、押し目/戻りの指標として利用されていると思います。

20MAを愛用する方もいれば75MAを重要視する方、又は○時間足の○MAが重要であると言う方もいればSMAよりEMAを重要だと考える方もいるでしょう。

これがあなた自身の話でもあなたが崇拝する理論や若しくはトレーダーの方に当てはまる話であっても構いません。以下の質問を投げかけてみてはいかがでしょうか?これはその移動平均線がいかなる期間計算の場合でも当てはめて質問する事が出来ます。

「なぜ」

その「期間」で計算するのか?

「なぜ」

その時間足にその「期間」設定なのか?

「なぜ」

そこへ値が到達する事が「戻った」となるのか?

(1)

移動平均線というのは1MAから1万MAでも作ろうと思えば作れてしまう訳ですね、データがあるのなら。その中で上記すべての「なぜ」に解答出来る理由若しくは根拠があるからこそあなたは・その理論は・彼はその期間を採用しているはずです。

もし違うのなら、そこには何の根拠も存在せずただ見たいように思いたいように感じたいようにルールを定めた事になるでしょう。

尚且つ、移動平均線そのものを利用する意味も当然存在しなければなりません。移動平均線はどういった目的で作られたのか。又、その作られた理屈についても言及した上で「根拠」と「信用」評価されたからこそ利用している訳ですね?

ですが残念ながら実際にはこの簡単な問いに対する解答を持っている方はほとんどいないでしょう。ご自身が利用されている道具について仕組みや目的を知る事もなく、その設定についてにも疑問を向けずに利用されている方がほとんどだと思います。

又、こういったアプローチを行う方々の特徴として画一的なテンプレートを作ろうとする傾向が強いと思います。これは所謂聖杯探しといった所でインジケーターの設定をこねくり回し続けている方が多いかと思います。

チャートは時間と値で形成されております。根拠不在の一方的なテンプレートを押し付けたり、恣意的な期間設定のインジケーター等を差し向けてもチャートからすればそんな物は、

『 知ったこっちゃ無い 』

訳ですね。アプローチは様々考えられるでしょうが少なくともその世界、トレードで言えばチャート構造を念頭においた連続性・再現性そして循環可能な理論やツールでなければなりません。

厳密な定義や理由が無い事に身を委ねる事は論理的とは言えません。見て見ぬフリをした時、もうそれはギャンブルと同じです。

移動平均線の話はボリンジャーバンド等の他のトレンド系インジケーター、オシレーター系インジケーターにも言えるでしょう。

(2)

では例えば移動平均線を正しく使うとしたらどんなアプローチが考えられるのか?ですが仮に、任意の終値の平均に「意味」があるとしてそれが値動きの流動的な地表つまりは中心と機能する傾向が認められる場合(仮定の話です)、尚且つ例えば現修正波を厳密に認識出来る定義がその理論なり発信者にあるのなら当然推進波も同様に厳密に認識出来るはずです。と、すると現行修正波に対する直近推進波から時間と値を抽出する事が出来ますね。

例えば「その」推進波が担った(厳密な発生点~終焉点)期間を抽出可能な訳ですから「その」期間を用いてボリンジャーバンドを表示させて指標にするという事であれば、根拠も再現性も確保されるでしょう。

となると、常に一定の計算式は必要であっても常に一定の数値や期間による計算というのは無理がありますね。「その」戻りはどのフレームに対しての戻りなのか、そのフレームの直近推進波の担った期間は厳密に何期間なのか?

これらは定義さえ厳密に存在し、厳密な描写ルールが存在しているなら造作も無く誰でも可能なはずです。

■ フィボナッチR/Eの問題点 ■

(0)

フィボナッチはテクニカルトレーダーにとって人気のツールです。特にフィボナッチリトレースメント(以下フィボナッチR)及びフィボナッチエクスパンション(以下フィボナッチE)を利用している方は多いでしょう。

それらの基本的な使い方について知っておられる方が多いと思いますし、もしかしたらテクニカルトレードにおけるフィボナッチに関連した商材等を購入された方もいるかもしれません。

しかしフィボナッチ自体を学んだ方はどれ程いるでしょうか?何の疑問も持たずにフィボナッチR/Eを利用する前に一度、「フィボナッチ」それ自体に関する書籍を1、2冊手に取る事をオススメ致します。

(1)

投資におけるフィボナッチというものがいかに恣意的に切り出されたツールなのかがよくわかります。又、過去私の精密予測の配信行っていた際に受信された方(受信された事な無い方はその精度については過去のツイート等で確認して下さい・勧誘ではありません)にはお伝えしておりますが予測計算過程にフィボナッチ等まるで関係しておりません。関係するのは過去の座標と時間構造だけです。

それでも各期間における高値安値をあの精度で予測出来ている訳ですがその立場から言って、フィボナッチは値動きにまったく関係ありません。相場はフィボナッチで動いているのでは無くどこまでいっても常に時間と値で動いており大前提となるのはその時間の期間構造です。

(2)

無料投稿の場に書けない内容を例に出してもわかりにくいと思いますので少し視点を変えて、一般的なフィボナッチR/Eの使い方を例にその問題点に触れていこうと思います。

例えばフィボナッチRで「戻り」を見ていくとした場合あなたは「どこ」に「どのように」描くのでしょうか?おそらくざっくりとは答えれる方もいるでしょう。

ですが厳密な定義やチャート上における描写ルールとなったらどうでしょうか?感覚がそこに1%でも介在するならそれはあなたが勝手に抜き出した二点に描いているお絵かきにすぎないのではないでしょうか?

例えば大きな上昇があった際、その上昇の始点から終点の二点にフィボナッチRを描く。その上で38.2%、61.8%若しくは半値も見る方もいるでしょうがそのレベルまでの戻りを待ち、値の到達を持って戻りが入ったとする方もいるかもしれません。

しかしよく考えてみて下さい。なぜ現行修正波に対する直近左スイングの始点から終点が「そこ」であると認識されたのでしょうか?トレンドと言う物は波で形成されています。その波は二点間の高値安値で形成されています。高値・安値は特定位置の(値、時間)で形成されています。

点への定義があり、描写・認識ルールが存在

故に波1辺の定義及び描写ルールが存在可

故にトレンドの概念図をチャート上で認識可

故にだからこそあなたは「そこ」を推進波の始点~終点と認識してフィボナッチRを描くための2点を認識出来たはずですね?もしそうで無いのならあなたはなんとなく選び出した二点にフィボナッチRを描いたに過ぎないという事になります。仮にフィボナッチR自体に意味があったとしても(私は無いと断言する立場ですが)、適当に描いたそのフィボナッチRに意味が生まれると思うでしょうか?

「 生まれないでしょうね 」

(3)

仮にフィボナッチ自体が意味のある比率だとして(無いですが)、フィボナッチRを【正しく】使う場合のプロセスはどのような物になるのか考えてみましょう。重要なのは厳密な認識と、その認識に時列が含まれている事です。今回は【戻り】を見る際の手順。

①.直近トレンドの把握

②.直近推進波に対する修正波の把握

③.修正波の形成を認識

④.直近推進波最高値~最安値にフィボR展開

⑤.ラインへの到達を確認

⑥.PAを確認

⑦.エントリー/STOP/ターゲット

⑧.次期推進波の形成

⑨.修正波用のフィボR解消(終了)

まず点(高・安値)の定義があり、波一辺の定義があり、トレンドの定義があり、それら定義をチャート上に出力する厳密な描写ルールが無ければ①さえ出来ません。反対にそれらがあれば①~⑤まで造作もなく誰でも可能になります。

次に⑥のPAですが、このPA(プライスアクション)という言葉についてどうも間違った発信をされている方をよく見かけますがこのPAというのは「その」環境認識におけるアプローチを最小単位で割った物がベースになった完全に厳密な評価基準の元に把握される物であって「こんな形」「あんな感じ」といった曖昧な物ではありません。

例えばトレンドを前提としたチャートモデルであれば、そのモデルが矛盾の無い物である限りフラクタル構造になっているはずです。そして下限方向が無限では基準がなくなってしまう訳ですからそれ以上割り切れない最小単位が存在するはずです。

そういった単位でトレンドの発生(つまりは前スイング・トレンドのブレイク)を見ているだけであって「こんな感じ」「あんな感じ」ではなく「これ」「あれ」「それ」と非常にはっきりした形で認識出来る物です。

そして今、⑥を分けて説明致しましたが結局の所、①~⑨まで最初に述べた定義があれば造作も無い事なのですね。ただの機械作業・仕分け作業です。

■ ツールとは何でしょうか? ■

ツール・道具とは何でしょうか?目的無くして存在する道具も無いでしょう。先行して目的があり、その具体的な目的に対して最適化された目的達成をより容易にするものがツールです。

釘を打つ、という目的のために最適化された道具としてトンカチが作られた訳であって、トンカチを作ってから釘を作ろうとした訳ではないはずです。

例えばトレンドという概念を内包した論理的投資理論がある場合、この投資理論を通して出される答えが環境認識でありその時点における答え=目的である。その目的が厳密明確に認識出来る術が無いのに正しい道具は選べず作れず使えもしないし根拠不在に出してはみてもそこに意味は無し。

■ 本題 ■

ここからようやく本題です。最初に掲げた2つのポイントを覚えているでしょうか?

・ トレンドを前提としたチャートモデル

・ その場合何が可能である必要があるのか

ダウ理論・エリオット波動論・私のK2次点トレード理論そのどれもがトレンドという概念を前提に置いたモデルですがトレンドの定義は各理論それぞれに異なります。しかし波をそれぞれの基準で統合した物をトレンドとしている点は同じでしょう。

そして波とは特定の二点間の座標を結んだ物である事もまた同じです。「その」理論が「その」理論として組み上げる事が出来たのならば大前提として以下物が定められているはずですね?

1. トレンドの厳密な定義

2. トレンドにおける波1辺の厳密な定義

3. 波一辺における高値・安値の厳密な定義

4. トレンドの厳密な描写ルール

5. 波一辺の厳密な描写ルール

6. 高値・安値の厳密な描写ルール

理論を「作る前」の段階でこれらが存在するからこそ、その理論の有効性を確かめるための検証が可能であるはずです。そうでなければ考えたいように考えた話を見たいように見て描きたいように描いた波に対して検証したという事になり、当然そんな理論に意味も傾向も生まれないでしょう。

トレンドの定義があり描写ルールがあるからチャート上でトレンドを認識出来る。推進波と修正波が認識出来るからこそ「いつ」その修正波が生まれたのか0000年00月00日00時00分ここですよと指がさせるしリアルタイムでもそれを認識出来る。後付けで描けても意味はない訳ですね。なぜなら私たちは別に、

チャートにお絵描きしたい訳ではないのだから

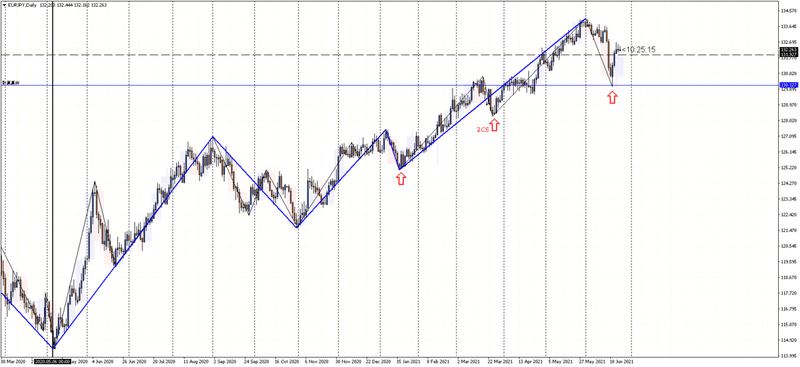

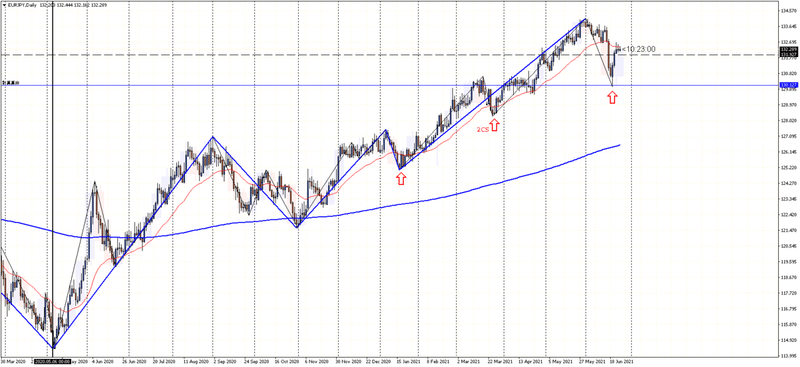

トレンドの概念・波一辺の定義があるから、描写された推進波が「どこ」までその推進波と言えるのか→つまり現行修正波が「どこ」まで修正波としてエントリー対象なのかその下限上限を知る事が出来る。

<エントリーフェーズ>

→ 修正波の発生

→ 道具が目的に対してオンライン

→ 発生~値の範囲の中で

→ 次の推進波の始点の開始地点を

→ 描写しているという前提で

→ ライン上でのPAを待つ

→ 値の範囲を超えたら転換

この「目的」に対してフィボナッチや移動平均線を使う場合にそれらのツールで何を見るべきかよくわかります。

戻りが入ったかどうかではなく又、戻りの深さを見ている訳でも無い。それらのツールが信用に値するのであれば次の前提の元に見ているはずです。

次の推進波の始点がこのライン上・移動平均線上から生まれるであろう、という前提(ルール)で見ているはずです。故にPAを「見る場」であって先述した通り戻りの形成の有無や深さを見ている訳では無い。

■ まとめ ■

その理論がその理論として作られた過程には厳密な観測基準から得られた結果をまとているはずであって一貫性と再現性を有する環境認識における定義及び描写ルールが先行して存在しなければ矛盾が生じる。

故にそれが「矛盾の無い理論」であるなら、戻りの形成は波一辺の定義によって形成の有無=戻りが入ったという認識を誰もが同じ基準で得られるはずである。そしてそれは無論、造作も無い容易な事であるという事です。

で、あるのにフィボナッチや移動平均線を用いて戻りの形成の有無を確認するという事は有り得るのか?無論そういった場合もあるでしょう。どんな場合か?

例えばその理論や手法がフィボナッチRや移動平均線に対して【厳密】=人によって結果・認識に差異の生じない定義・描写ルールを定めた上で得られた結果をまとめた物であるならそれもありうるだろうと。

しかしもしその手法や理論を発信している人間がその点について言及出来ないのならや矛盾を孕んだ理論や手法と言える事になるだろう、という事です。

更に言えばフィボナッチや移動平均線はツールであり、ツールありきで理論を立ち上げるというプロセスも少々無理があるかと個人的には思います。目的が先行して過程が決まるし、必要な道具も考える事が出来る訳ですから。

今回はここまで。ご覧頂きありがとうございました。それではまた。高山

▼ 今後の投稿予定 ▼

戻りの値の範囲に関する記事

トレンドラインの引き直し問題

フィボナッチRの誰も触れない問題点

…etc.

▼ 他の投稿紹介 ▼

▼ twitterはコチラ ▼

【ロウソク足】

— FX高山(次点トレード理論考案者) (@takayamatofx) June 11, 2021

チャートに魔法は使えない

「何」かがあると期待する前に

利用出来る物は

誰の目にも見える確かに

「存在する物」だけだと

当たり前の認識を持つ事

決して論理性の枠の外から

チャートを眺めてはいけない

と、私は思う。#FX

@takayamatofx #note https://t.co/xUMRroHwkv

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?