2021/12/26 ハ…ハムタロサァン!!⤴never die...⤵

前回青森に来たときは仕事だったが、今回の目的は妹(演劇部)の東北大会である。正直忘れていた。それが目的だった。吹雪の臨海公園でガクガク震えながら朗読をすることが目的ではなかった(※前記事参照)。

ホテルから20分ほど歩いて青森市文化会館へ。せっかくなのでもう少しちゃんとまとまった文章を書こうと思ったのだが、しょうもないことしか書けなかったので途中でやめました。以下はその残骸。

この話、やっぱり核心の一部に、震災やコロナみたいなおおきな出来事(イヴェント)の相対化ということがあると思う。震災やコロナは社会的な影響力が大きいわけだけれど、そういうイヴェントに覆い隠されてしまう、例えば未紗が経験したような「事故」だってある。

たくさんのニュースが重なっていくラストシーンも、そのテーマのもとで捉えられる。(前回観劇したときとは別の捉え方をしている。)コロナの裏側には、台風による自然災害も、世界のどこかで起きている紛争も、小さな街の小さな事件・事故まで、あらゆる出来事が存在している。大きな物語を語る声にかき消されてしまう小さな声、という視座。

もちろん、社会的意味がおおきい出来事の方に目が向いてしまう、聞く耳を立ててしまう、というのは自然な動きだ。しかし、その結果として、覆い隠されてしまうもの、かき消されてしまうものがある、という事実の認識を重要視したい。

こちらの出来事の方が重要で、こっちはあまり重要ではない、ということではない。個別的な出来事ひとつひとつの社会的意味の大きさはまったく関係ない。

上の話と関連するが、誰もがなにかの当事者である、というメッセージがストーリーの全面に塗りたくってある。

未紗は3.11の際、地震の1時間前に双子の姉を事故で亡くしている。だから、地震や津波(だけ)を取り上げるような動きにはどうしても反発してしまう。この劇の上演もはじめ真っ向から否定している。桐子は幼いときに津波の被害に遭い、目の前で兄弟を2人亡くしている。それ以降心因性失声のような状態になったが、ひとつの演劇に出会って感動し高校では演劇部に入る。劇の上演を最後まで肯定し、物語終盤で演劇部の分裂を調停するきっかけになる。

涼介や辰彦には震災関連のエピソードが無かった気がする。震災との距離感があるキャラクターもちゃんと置かれていて、その当事者性についても決して「被災」一辺倒ではない多様さがある。涼介は「僕はこの劇やった方がいいと思います!」的なことを言うシーンがあった。1年生は涼介と桐子の二人だけなので、2年生が引退してしまう前の最後の劇を上演することに対して思うところがある。梢枝は遠くからおばあちゃんが劇を見に来てくれているらしくて(おばあちゃんが震災時に北海道から支援物資を送っていた、みたいな話があったかも。細かいところ忘れました)、どうしても舞台を成功させたい。

というように、震災や劇に対する関わり方はバラバラで、お互いがお互いの抱える状況を放り投げられないからこそすれ違いが起きていく。この手のストーリーは星の数ほどある。例えば、近いところで言うと『鬼滅の刃』もこのタイプの物語だ。家族を鬼に殺された炭治郎側の状況だけではなくて、鬼側が背負っている状況も個別的に描かれる。ひとを食う存在である鬼もまた、否応なく「出来事」に巻き込まれた当事者である。僕の意識の底には『機動戦士ガンダム』があるんだけど、あれも「誰もがなにかの当事者」型物語の典型だった(というかほぼアニメとしては元祖なんじゃないだろうか)。物語は、「自国と敵国」みたいな単純な切り分け方ではなくて、もっと複雑な「それぞれの状況/思惑のすれ違い」に視線を向けて描写される。

問題はその複雑さをどのように描ききるか、物語をどのようにひとつの形に落とし込むか、という部分である。アニメであれば12話とか24話とかで、映画であれば2時間程度、小説ならだいたい200-400pくらいの長さで、それぞれの状況に分け入り、葛藤とその調停を描ききる必要がある。高校演劇であれば1時間。「missing」は、この1時間のあいだにほとんど描ききっているが、描き漏らさざるを得ないところもあったのだろうな、と思った。

例えば、未紗について。

桐子のエピソードについて言えば、メディアなどで似た話に触れたことがある場合は「分かった気になる」のが容易である。目の前で身近なひとが生命を奪われる壮絶な出来事を、「想像を絶する」などの言い方をもって表現して満足することができる。実際、桐子が声を失っているという設定も「言葉を絶する」ことの表徴として、僕たちは容易に理解できる。桐子というキャラクターについての表現は、僕たちに寄り添ったかたちで尽くされている。

しかし、その反面、未紗の心情は複雑すぎて扱いづらいはずである。未紗は自身の感情を「こんな劇、面白くない」「盛り上がらない」という反発で表現するが、そこだけ見るかぎりではすこし単純化されてしまっている印象を受ける。その後、梢枝に対し「あんたは震災のときどこで何をしていたんだ」というような問いを投げるが、これは所謂「当事者性」を問題にする重要な発言である。ここでは「未紗が当事者性を問題にしている」ということがそのまま、未紗の複雑な心情と彼女たちの間の溝を表している。梢枝も震災と無関係ではないのだが、未紗にとっては被災の深刻性が高い自分(と桐子)こそが「当事者」なのであり、外部にいる人間が震災を取り上げることじたいが甚だ不愉快なのだろう。このような形で少しずつ慎重に未紗の複雑さが表現されているが、もうひと押し、彼女の口から出てくることばで心情を表現できれば物語全体の奥行きがわっと広がるように思う。とはいえ、劇に対する不満や反発はすこし直接的すぎて未紗の複雑さを単純化してしまうので、やはり「あんたは震災と何の関係があるの?」くらい遠回しに、しかし十分に抉り込んでくる角度で。これって難しいな。(例えば、未紗と梢枝のあいだにはやり取りがあったが、桐子とのあいだには語りがほとんど生まれていなかったように思う。未紗は桐子に対してどのような感情を抱いているのか。)

みんなで話し合って劇の上演が決定したあとに、未紗が美晴に深々とお辞儀するところは美しいシーンだ。(いつもここで必ず涙が出る、と父が言っていた。)そもそも、桐子が主役を演じることになったところで未紗の問題(違和感)は解消されていないはずだが、未紗はいきなり劇の上演に対してポジティヴになる。この起承転結の「転」について言葉による説明は無いのだが、美晴にお辞儀をするシーンがほとんど説明になっている。

たぶん、本当は未紗こそ、劇を上演したかったのではないか。いや、それは「この劇」に拘っているというより、「この演劇部で劇を上演するということ」に対してもともとポジティヴな感情があったのではないか。しかし、その感情の裏側には、「この劇」が震災を題材にしたものであるということへの負の感情があった。未紗の複雑さは、このアンビバレンスである。

この負の部分は、梢枝や桐子をはじめとした全員と腹を割って話合うことでしか解消されない。それぞれがどういう状況を抱えていて、劇に対してどのように向き合っているかを確認し合うような場が何よりも必要で、その場をひらくきっかけになったのが美晴だった。

辰彦が空白を背負わされすぎているので(笑)、彼にもなにか言わせたい。辰彦はめちゃくちゃポジティヴで、演劇大好き、しかし事態を理解する気が一切ない無理やりキャラにしよう。

「やっちゃおやっちゃお!!俺、笙子やるから!!」「いいから、劇が面白いかどうかなんて関係ないから。とにかくやろう」と捲し立てる。挙げ句の果てに「俺は震災なんてどうでもいいのよー。そのとき海外いたから関係ないし、興味ないし。ただ劇をやりたいだけンゴねぇ〜w」と言い放ち、一触即発。演劇部、大荒れ。いきりたった桐子がいきなり小道具を振り回して美晴先生の後頭部に直撃、どうなる、文化祭…。

まぁ最後はふざけたけど、こういう人間だって居るはずだ。これもひとつの、震災や劇に対する固有の距離をもった、その状況の当事者だと思う。

この存在が場を撹乱させたあとにお互いがことばを持ち寄って、何が立ち上がってくるか見てみたい気はする。でも間違いなく1時間じゃまとまらないよなぁ。まとまらなくてもいいんじゃない?場は混沌としたまま、まとまらないまま終幕とか。未紗と梢枝と辰彦がわーわー言い合って、その脇で美晴と涼介と桐子がオロオロしているところに幕が下りてくる。それはそれで面白いけど、やっぱ駄目かー。

演技については素人なのでほぼ物語についての感想になってしまった。涼介が辰彦を呼びに行って、そのあいだ他の4人が黙って待っているシーンが好きです。気まずい空気感が伝わってきた。未紗がお辞儀するシーンもそうだけど、台詞の量が多くて1時間ずーっと声が聞こえているので、たまに沈黙が訪れると妙に惹きつけられる。演出的な上手さでもあり、演技的な上手さでもあるのかな。

素敵な作品をありがとうございました。

青森駅へ向かう途中、両親がスコップとシャベル、どっちがどっちなんだと話し合っていた。母によると、釜石では小さい方をシャベルと言い、大きい方をスコップと言っていた。東日本と西日本で呼び方が逆になるらしい。

調べると、スコップ/シャベルは言語の違い(※スコップはオランダ語、シャベルは英語)で、もともと同じものを指しているとのこと。JIS規格では、足をかける部分があるものがシャベル、ないものがスコップ、と決まっている。

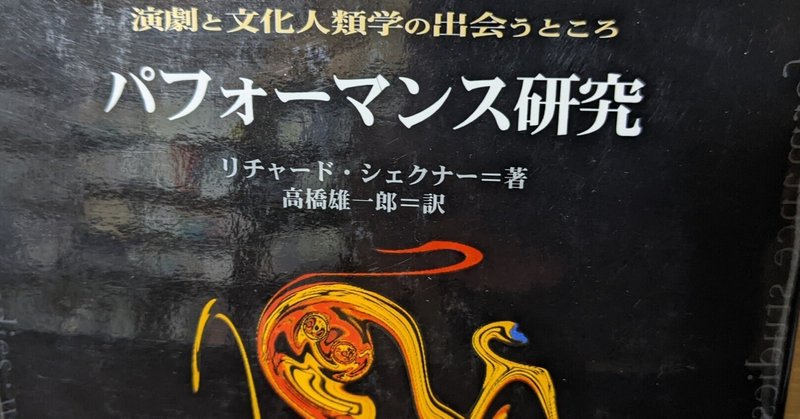

古書らせん堂でシェクナーの『パフォーマンス研究』を発見したので買おうとしたがお金がない。クレカも使えないらしく、困った。なかなか珍しい本なのでこの機を逃すわけにはいかない、と最終的に父に借金をして購入した。生活費も工面できないくらいお金がないのに、アホか。否、見つけた本を買い逃す方が阿呆である。生活のうえに本があるのではない。本のうえに生活があるのだ。生活は本のうえを横滑りしていくプレートのようなものである(意味不明)。

母に奢ってもらってジェラートを食べた。いちごミルク、洋梨、王林のトリプル。とんでもなく美味かった。美味いもんばっか食ってる。普段は納豆か冷凍餃子か牛丼しか食べてないので許してください。今日ばかりは。

新幹線に乗って帰仙。帰りは妹とイヤフォンを分け合って、ひたすらもものふさんのイラスト切り抜き動画を見ていた。

今年終わるんやな。儂が尿意の幽霊じゃ、ほな。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?