AIが進化し続ける今だからこそ、本を出そう

よかったらこの曲を音量低めに再生しながらお読みください。(理由は後ほど)

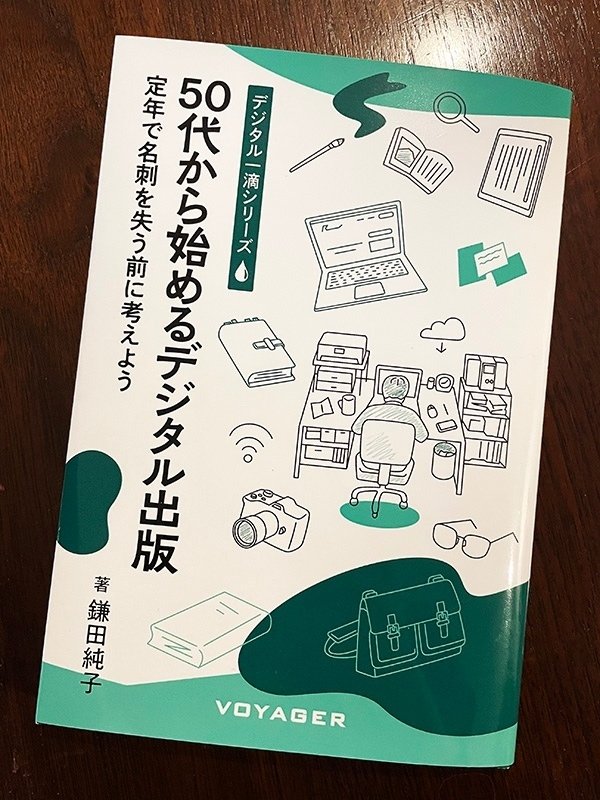

1冊の本をいただきました。

著者は株式会社ボイジャー代表取締役、鎌田純子さん。ボイジャー社は日本の電子出版を1990年代から支えてきた開拓者集団です。電子出版でなく今はデジタル出版というんですね。時代はどんどん変わります。

皆さん、これ良書ですよ。

おすすめです。

この方からも推薦コメントが寄せられています。

「本を出版したいから、出版社への依頼の仕方を教えてほしい」という依頼をよく受ける。その度に、「もう自分で出す時代ですよ」と答えるのだけど、どうすれば?と質問されて困ることが多かった。今後は、この本を渡そうと思う。

発信したいことがある人に最適な一冊。

鎌田さん自身の言葉を借りるなら、この本は

今50代真っ只中の方たちに向けて、デジタル出版の背景から個人での取り組み方までを書いた作品です。

お金をかけずに個人で本を出すために何をすれば良いかが書かれています。デジタル出版と共に30年歩んできた鎌田さんだからこその語り口が優しく、わかりやすい。

「本を書く? 私にはとてもとても」

なぁんて言っていた人も、読み終わる頃には背中を押された気分になっているかも。でも、なぜ50代?

なぜなら50代の人たちはリーマンショックやグローバリズムの荒波の中でさまざまな挑戦をし、成功も失敗も味わってきた人たちだからです。海外駐在員だろうが、2人の子供のお母さんだろうが、起業家だろうが、あの時代を乗り越えたからこその経験や知見がある。それらをデジタル時代の今、自力で一冊の本にまとめてみませんか、というわけです。

定年退職すると名刺がなくなり、肩書きがなくなります。でも、私という人間がゼロリセットされるわけじゃない。数十年の実りを1冊の本にして「私こういう者です」と差し出してみましょうよ。

おもしろい提案ですよね。

私が感じた本書の魅力は2つ。

教科書的な分かりやすさ。

そして熱量です。

デジタル出版の手順を知りたいなら概要くらいはChatGPTが答えてくれるかもしれません。けれどもこの本はそこで終わらない。読み進めていくうちにボイジャー社の人たちの30年間の奮闘ぶりが伝わってきて、気づくと脳内であの歌が流れてくるんですよ。

旅はまだ、終わらない。

デジタル出版黎明期の逸話をNHKのあの番組で取り上げたら面白いかも。鎌田さんたちの情熱の軌跡をドラマ化しても面白そうです。

あなたも人生の節目に本を出しませんか。

個人で。デジタルで。

でもね、noteユーザーの中にはかつてこんな風に言っていた男がいます。

10年ほど前、Amazonでデジタル本を個人出版してたんだけどね。いやもう全っ然売れなくてさ。あぁオレまだまだ未熟だなって痛感した。で、いきなり出版するかわりにnoteにどんどん投稿して、note友と交流しながら腕を磨いたの。あわよくばコンテストで受賞してプロデビュー、なんて夢見ながら。

本を出すのもいいけどさ、ブログで発信し続けるほうが堅実なクリエイタージャーニーなんじゃないか。

すいません、私です(笑)

去年まではこう思ってました。

今は違います。なぜか。

私たちが日々インターネットの大海原へ放流する言葉たちは、今や小魚のように巨大なAIに飲み込まれ、すり潰され、誰かのためのサプリにかたちを変えています。勝手にすり潰されるのは嫌だけど仕方ないよ、そういう時代なんだから、とあなたは諦められますか?

私もAIは毎日仕事に使っています。劇的に進化してますよね。ただ、モヤモヤもある。本来ならクリエイティブコモンズとして扱われるべき誰かの知恵や創意が、片っ端からパブリックドメインのように扱われているからです。去年までは親切なブログに「ありがとう」とつぶやく心の余裕がありました。しかし今、サプリにありがとうと言う人はいません。

たとえば料理のレシピを無料公開しているnoterさん。お母さんから教わった秘伝の味も紹介しています。レシピでお金儲けしたいわけじゃない。誰かの家で役立ててもらえばいい。しかしAIに学習され、加工されたレシピにはあなたの名前もお母さんの思い出も書かれていません。それでOK?

自分が手塩にかけて育ててきた魚を、サプリなんかじゃなく、新鮮なまま、求めている人に手渡ししたい。そのためには魚を運ぶ船を造らなければ。

船。それが本です。

印税を稼げなくてもいいんです。

名刺がわりなんですから。

すり身にされないための本。

良いかもです。

大きな文字で読めるので私はKindle版(1,100円)も買いました。

他の人たちから寄せられた推薦コメントはこちらに。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?