002/田中あいみ「孤独の歌姫(シンガー)」(2021年)

作詞:たかたかし 作曲:西つよし 編曲:竹内弘一

田中あいみには二度驚かされた。

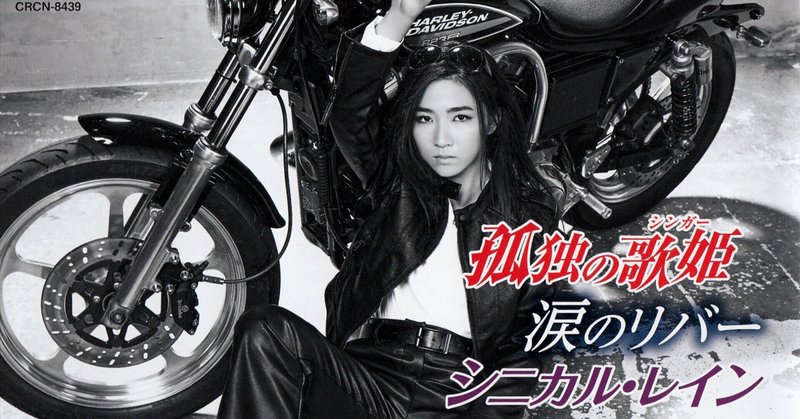

まずはデビュー時のビジュアル。ライダース・ジャケットに革パン。

ハーレーを背に写ったジャケットの写真は、保守的に形骸化した現在の演歌シーンに新しい風を吹き込むものだと感じた。

二度目は、日本レコード大賞で最優秀新人賞を受賞したことだ。

これまた時代に取り残されつつある賞ではあるが、それでも年末の風物詩として一定の存在感を示しているだけに、まさか演歌の新人が受賞するとは思っていなかった。

田中あいみは、大学生だった2019年にオーディションでの優勝を経て、2021年にデビュー。

その歌い方はまるでソウル・シンガーで、演歌らしいコブシは聞かれない。

そういったところも含め、既存の演歌とは一線を画すイメージがあったのだろう。

細川たかしの弟子ということになっているが、かつてジェロのファッションを演歌的でないと批判した細川が、革パンにハーレーというヴィジュアルを許容するとは、そう言う時代になったということか。

デビュー曲となった「孤独の歌姫(シンガー)」も、現在の演歌の主流である<日本の心や情緒>を歌ったものではなく、現代演歌のルーツの1つである<恨み節>を取り入れた<怨歌>的な側面を持った曲ということで、うまく主流から外してきた。

舞台は新宿・歌舞伎町。

このチョイスの背景には、椎名林檎「歌舞伎町の女王」の世界観があるのは明白だろう。

そして、<怨歌>で新宿となれば、外せないのが藤圭子だ。

「新宿の女」「圭子の夢は夜ひらく」の世界観がそこに掛け合わされている。藤圭子はもちろん、宇多田ヒカルの母だ。

さらに、<怨歌>的な側面を楽曲面から補強すべく、北原ミレイ「石狩挽歌」の雰囲気を援用している。

実は、「圭子の夢は夜ひらく」と「石狩挽歌」を掛け合わせた世界観は特に珍しいものではなく、例えば、門倉有希の94年のデビュー曲「鴎…カモメ」はまさにそれ。

門倉有希の時は、藤圭子の再来を狙う意図があったのか、演歌でありながらフォーク的でアイドル的という藤圭子の立ち位置を律儀に踏襲している。

今回はそれでは古すぎるので、椎名林檎を重ね合わせてきたということだろうか。

そのあたりのコンセプトは一定の成功を収めたと言っていいだろう。

ただし、この<怨歌>的な発想は、昭和40年代の新左翼的な思想が背景にあるからこそリアリティを持ったはずで、イデオロギー的に保守的な傾向のある現在の演歌の本流の中にあっては、どうしてもコスプレ的に見えてしまう。

しばらくこの路線を続けるなら面白いかと思ったが、第2弾シングル「大阪ロンリネス」では、舞台は大阪へ。コンプラ遵守のラブソングで、現在の演歌の標準に倣ってしまったのがもったいない。

ただ、京都出身の田中に馴染むのはこちらかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?