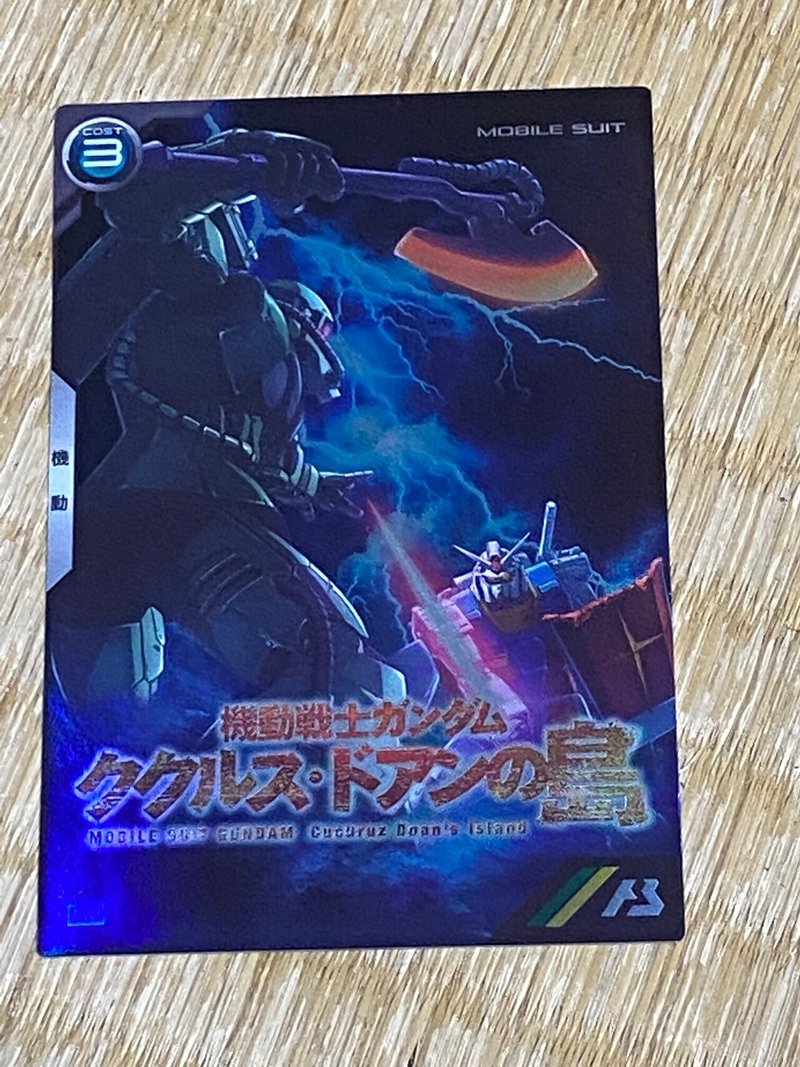

機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島

ここ最近の国内の映画ランキングを見ていると、中高年の観客が映画館に戻ってきているようだ。

ゴールデンウイークが明けてからの観客動員数ランキングでトップに立ったのは「シン・ウルトラマン」(2週連続)、「トップガン マーヴェリック」(現時点では1週)と中高年向けコンテンツばかりだ。

「シン・ウルトラマン」は「ウルトラマン」シリーズの映画としては初の興収10億円突破作品となった。

また、「トップガン マーヴェリック」のオープニング興収は今年日本で最もヒットした洋画(=コロナ禍になって最もヒットした洋画)である「ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密」を上回っていることから、今年最大の洋画ヒット作になることが期待されている。

さらに、トップ10内にはコロナ禍になって以降、苦戦を強いられてられきた大人向けの邦画ドラマ作品が「死刑にいたる病」、「大河への道」、「流浪の月」と3本もランクインしている。「死刑にいたる病」なんて公開4週目にして順位が再び上昇しているくらいだ。

おそらく、こうした中高年向け映画が賑わいを取り戻しつつあるのは、屋外で距離を取れる場所であればマスクを外してもいいという方針を政府が示したことによるものが大きいのではないだろうか?

それでも、連日のように、野党や一般紙、ワイドショーは“マスク着用の事実上義務化を全面解除しろ”と騒いでいるが、ノーマスク主義の連中というのは、以前からマスクなんてまともにしていなかった連中だから、こういう勢力の声なんて無視していいと思う。というか、野党やマスコミは岸田批判のためにマスク“義務化”を批判しているだけとしか思えない。それって、参院選でさらに自民を有利にするだけだと思うんだけれどね。

参院選公示直前もしくは、選挙期間中に岸田は“全面解除”という切り札を使うことができるわけだしね。

話は戻るが、「トップガン」のロケットスタートや、「死刑にいたる病」の再浮上は確実に、それまで、マスクをして外出するのが苦手だった中高年がマスク着用の部分的解除により外出を再開したことによる効果もあるのではないだろうか。

そして、今週末から公開となった「機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島」もこうした中高年向けコンテンツの一つだ。

何しろ、「ガンダム」の最初のテレビシリーズが放送開始されたのが1979年なんだから、40年以上の歴史を持つわけだしね。36年ぶりの続編が公開された「トップガン」よりもさらに古いコンテンツということになる。

ただ、気になることもある。それは本当に「ガンダム」って国民的コンテンツなのだろうかということだ。

それは、「ウルトラマン」にも言えることだが「ウルトラマン」シリーズの映画って今回の「シン・ウルトラマン」まで興収10億円を突破する作品ってなかったんだよね。

あくまでテレビシリーズの劇場版なので、最初から映画として作られている「ゴジラ」シリーズと比較するのは酷だが、同じくテレビの特撮シリーズである「仮面ライダー」シリーズの劇場版が何本も10億円の大台を突破していることを考えると(「戦隊」シリーズなどと2本立て以上で公開のものも多いとはいえ)、やっぱり、「ウルトラマン」ってそんなに浸透していないのではないかと思えてくるんだよね。

ほとんどの作品がテレビシリーズの総集編だった昭和時代の劇場版はともかく、平成以降の「ウルトラマン」映画は劇場用として作られたものであったのに大台を突破できなかったのだから、「ライダー」や「戦隊」ほど国民的な存在にはなっていないのではないかという気もする。

「ガンダム」シリーズにもそれと同じようなことが言える。

去年公開された「閃光のハサウェイ」は興収22億円を突破し、「ガンダム」シリーズの映画としては、1988年公開の「逆襲のシャア」以来の興収10億円突破作品となるとともに、1982年公開の「めぐりあい宇宙編」の興収23億円に次ぐ大ヒット作品となった。

というか、「ハサウェイ」が公開されるまでは、「めぐりあい宇宙編」を含む最初のテレビシリーズ、いわゆるファーストガンダムを再編集した最初の劇場版3部作とその続編である「逆襲のシャア」以外はヒットしていなかったということなんだよね。そして、「ハサウェイ」がヒットしたのは、「逆襲のシャア」の続きを描いた作品だからなんだよね。要はファーストガンダムしか認めない人が多いから、「逆襲のシャア」から「ハサウェイ」までの23年間に公開された数多ある「ガンダム」映画はヒットしなかったんだと思う。

ファーストガンダムの前日譚である「THE ORIGIN」シリーズはきちんと映画として公開していればもっとヒットしたのかもしれないが、あれはあくまでOVAのイベント上映だからね。

というか、ガンダム映画って、テレビシリーズの総集編か、OVAのイベント上映がほとんどだから、そもそも、興収10億円突破を期待されるようなものでもないしね。ファーストガンダムの劇場版3部作が例外なんだよね。

それに、「ハサウェイ」は入場料金が1900円均一だった。いくら、「ガンダム」、特にファーストガンダムというコンテンツが中高年向けであるとはいえ、大学生や中高生、子どものファンだっているし、ファーストガンダム世代にはシニア料金になっている人だっている。それなのに1900円均一にしたということは、意地でもリクープしたかったということなんだと思う。

普通の入場料金で公開したら、せいぜい15億円くらいがいいところだったのでは?まぁ、それでも、久々の大ヒット作品であることには違いないが。

そして、本作でもその1900円均一の入場料金制度が取り入れられた。

つまり、松竹やバンダイナムコ(サンライズ)は、ファーストガンダム至上主義者など固定ファンと、アニメ映画なら何でも見るような層以外には広がらないと思っていたってことなんだろうね。

でも、劇場に足を運んでみると、結構、若い観客もいるんだよね。勿論、コアな観客層は40代から60代前半くらいだけれどね。

この観客層の構成具合って、「シン・ウルトラマン」や「トップガン マーヴェリック」にも通じるんだよね。

若い層はファスト映画好きだし、Netflixなど配信サービスでは倍速視聴やOP、EDを飛ばして見るのが当たり前とされているけれど、決して、映画やドラマ、アニメに興味がないわけではないってことなんだよね。

倍速視聴で気に入った作品があれば、後できちんと見直すし、続編やリメイクが映画館で上映すれば見に行っているということが、最近の中高年向け映画の現場でよく分かった。

それにしても、テレビシリーズの1エピソードを1時間49分の映画に構築するって無茶なことをするよね…。

ネトフリのエピソードリストの表記によると、基となったテレビシリーズ15話の尺はOP、ED含めて25分だから、本作は4倍以上の長さになっているってことだしね。

映画1本くらいの尺となるテレビシリーズやOVA、配信シリーズのエピソードをまとめて映画館で先行上映するというのは、リメイク版「宇宙戦艦ヤマト」シリーズなどイベント上映作品ではおなじみの手法だ。

また、テレビシリーズをまとめた総集編映画の中には本編をほとんどカットせずに5話程度分のエピソードだけをまとめた作品もある。

「ガンダム」関連でいえば、テレビシリーズ全26話を5本の総集編映画に再構築した「Gのレコンギスタ」がそのパターンだ。

さらには、総集編映画ではなく、リメイクものでもテレビシリーズの5話前後の内容で構成されているものもある。

「ヱヴァンゲリヲン新劇場版」シリーズの1作目「序」は、テレビシリーズの1〜6話を再構築した内容だった。

でも、本作のようにオリジナルのテレビ版より尺が長くなるケースは滅多にない。普通はちょっとした追加シーンはあっても、4倍もの尺になることなんてまずないからね。

普通はテレビシリーズの区切りのいい、4〜5話分をまとめてリメイクするから、こういう単独の1話だけをリメイクするなんてまずないしね。

リメイクしたとしても、尺の短いイベント上映作品として世に出す程度だと思うから、いかに思い切ったことをしてしまったかが分かるよね。

というか、制作側がこの15話を人気エピソードだと思い込んでしまったのが暴走のはじまりなんだけれどね。

そもそも、この15話が“人気”となったのは、その後のネット用語で言うところの“作画崩壊”だったわけだしね。つまりは笑えるネタとして話題にされていただけなんだよね。

おそらく、シリーズの本筋からはバッサリとカットしても影響のないエピソードで(実際、総集編である劇場版3部作ではカットされていた)、言い方は悪いかも知れないが、スタッフが手を抜けるエピソードだったから、作画崩壊状態になってしまったんだろうね。

とはいえ、単なるネタ回かと言うとそうでもなく、こうして、ロング・バージョンで見てみると、結構、世界平和や戦争反対を訴える人たちの矛盾を描いた政治的・社会的なメッセージを持つエピソードであったことがよく分かるんだよね。

今、この話を見れば、誰もがウクライナ情勢を思い浮かべることだと思う。防衛・反撃のための武力は必要か否かという論争なんてまさにウクライナ情勢そのものだよね。

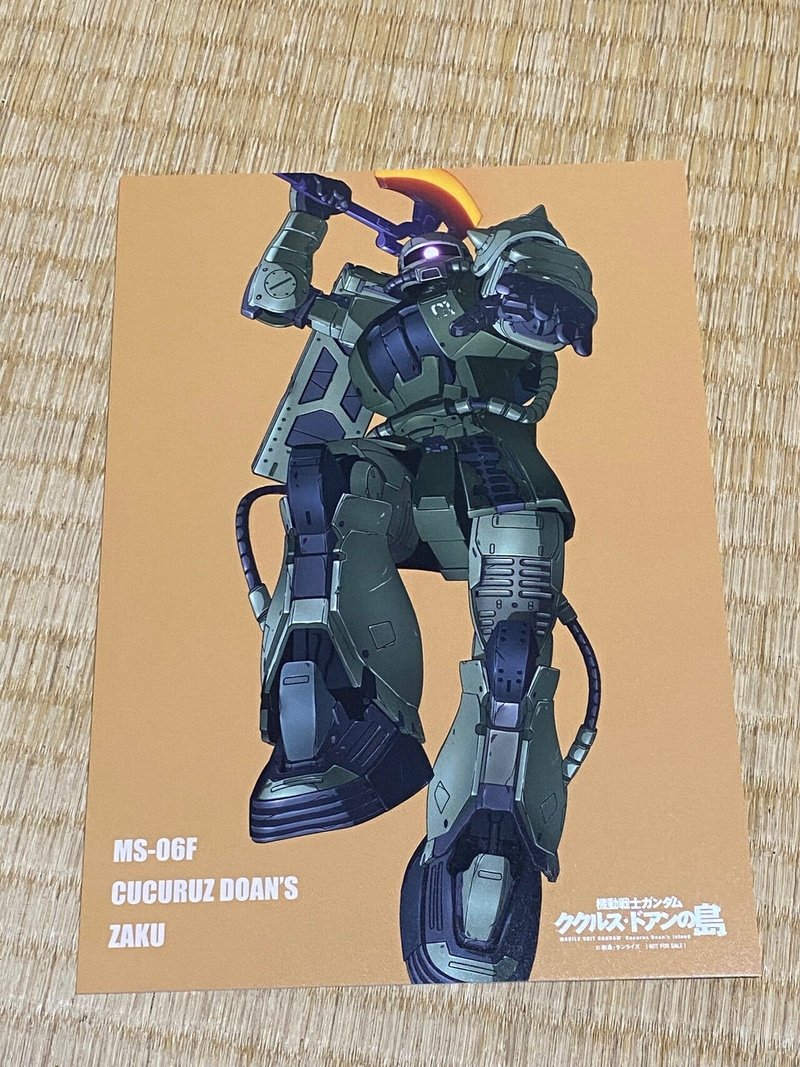

ククルス・ドアンは、ジオン軍の一員として戦争に加担していたが、無垢な子どもたちが犠牲になることに耐えられずジオンから脱走する。

しかし、ドアンはザクを手放すことはせず、島に連邦軍やジオンがやって来れば、武力で反撃していた。

また、ドアンに保護された子どもたちも戦争や軍人を嫌っているが、ドアンが防衛のために武力を使うことは英雄的行為と見ているフシがある。特に最年長の男子はその傾向が強い。

日本の野党やその支持者、左派系マスコミ、パヨクなどにはどんな理由があっても武力はいけないという考えの者が多いけれど、それって、攻撃されたら相手に好きなだけ攻撃させてよく、場合によっては自分や自分の大事な人の命を落とすのも仕方ないって考えだからね。

そんなの、苦労したことがない金持ちの机上の空論でしかないよ!

おそらく、ドアンがザクを残していなければ、武力を残していなければ、島はジオンもしくは連邦軍に破壊され、子どもたちのうちの何人かは命を落としていたと思う。

勿論、あくまで防衛として、抑止力として武力を持っているだけだが、それを口実に戦争をしたい連中にケンカをふっかけられてしまうことがあるのも事実だ。

だから、本作の終盤でアムロはボロボロになったドアンのザクを海底に沈めてしまったのだと思う。ドアンや子どもたちが、ジオンにも連邦軍にも巻き込まれないためには武力の存在を消すことが大事だと思ったのだと思う。

そもそも、ジオンや連邦軍にドアンの存在がバレてしまったのって、アムロが島の電力や灯台を直してしまったことだったわけだから、存在を消すのは大事なのかもね。

ところで、作中の後半に子どもたちの1人の誕生日の話が出てきたのに、その誕生日は戦闘の日になってしまったし、島の平和は戻ったとはいえ、誕生パーティーを描かずに終わってしまうのかと思ったが、エンドロールの最後に誕生パーティーのシーンのイラストが出てきたので、ちょっと安心した。忘れていたわけではなかったのか。まぁ、テレビアニメでいうところのエンドカードみたいな扱いではなく、本編の終わりできちんと動く画で見せて欲しかったとは思ったけれどね。

《追記》

丸の内ピカデリーのドルビーシネマって、検温、手指消毒は個人で勝手にやってくれという方針だけれど、それっていいのか?

ドルビーシネマ料金って高額で払い戻しをしたくないから、ちょっとの発熱でもスルーしてしまえってことかな?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?