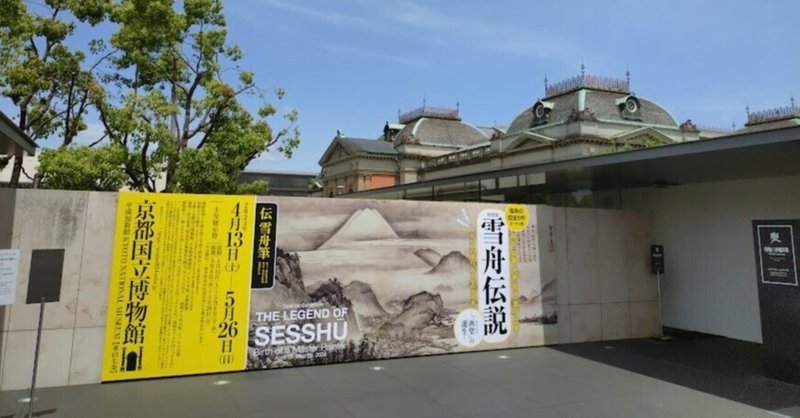

『特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―』鑑賞レポート

京都国立博物館で開催中の展覧会『特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―』を鑑賞した。

日本の画家で最も多く国宝指定を受けている雪舟。

この展覧会は、雪舟の国宝6点全てを一度に見られるという、またとない機会だ。

雪舟と言えば、少年時代にお寺で叱られて縛りあげられ、足で涙を使ってネズミの絵を描いたら和尚さんがびっくり仰天したとか、そのネズミが動き出して逃げたとか…言われているが、これは雪舟の偉大さを表現するために江戸時代に語られるようになった“伝説”である。

いかに雪舟が“伝説”になっていったのか?

今回の展覧会は、雪舟を慕いその作品に学んだ画家たちとの関係から多角的に検証しているため『雪舟伝説』と銘打たれている。

あの狩野探幽が、伊藤若冲が、夢中になって雪舟の絵を模写した。

まさに原曲とカバーの聴き比べ…という感じで楽しめる展覧会だった。

誰もが歴史の教科書で見たことがあるであろう国宝の『秋冬山水図』などの本物が展示されている。

雪舟の絵は、大胆なジグザクの線を多用し、細密に描いている箇所とそうでないところが混在し、墨の濃淡で奥行が巧みに表現されている。

一歩下がってみると、不思議なことにカラーに見えてくるのだ。

ところどころ緑や朱を入れている作品もあるのだが、そうでなくてもカラー画像のように迫ってくる。

また、国宝『天橋立図』を観てみると、見たままを描いているわけではないことがよく分かる。背景の山を中国風に極端に大きくして街並みを広げ、高大な空間に見えるようにダイナミックに引き伸ばしている。この画面の構成力、構図が素晴らしく、画の中に吸い込まれそうだ。

さらに、この展覧会の魅力は、雪舟への評価がどのように積み重ねられてきたのかが、雪舟とそれぞれの時代の画家たちの作品とを見比べながら分かることだ。

どれだけ、その後の画家たちに目標にされ、尊敬されていたかが伝わる。

特に『富士三保清見寺図』は、江戸時代に様々な画家によって模写された。面白かったのが曾我蕭白の手によるものだ。なんと、三保の松原の上空に虹をかけてしまった!蕭白も天才の1人だが、彼のように型にとらわれない画家を含めて、様々なジャンルの画家にも模写されているのが、雪舟の凄いところかもしれない。

雪舟後の画家たちはみんな雪舟先生が大好きだった!好きで好きでたまらなかったのだ。

雪舟愛に溢れている『特別展 雪舟伝説―「画聖(カリスマ)」の誕生―』

5月26日(日) まで京都国立博物館 平成知新館で開かれている。

あなたもきっと、雪舟先生のことが大好きになるに違いない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?