上杉謙信とは何者なのか? 前半生から、戦国最強武将の真実を探ってみよう

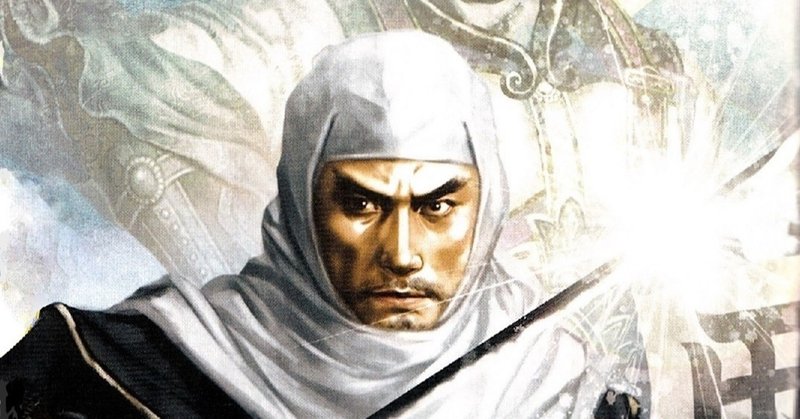

上杉謙信(うえすぎけんしん)といえば、皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか。川中島合戦で武田信玄(たけだしんげん)と一騎打ちをした伝説のある武将というのが、おなじみかもしれません。2007年の大河ドラマ『風林火山』では、Gacktさんが演じて話題になりました。その強さは神がかり的で、一説に生涯70以上の合戦を行い勝率95%、敗北は局地戦の2度のみで、主要な戦いでは負けなし。「越後の龍」とも「毘沙門天(びしゃもんてん)の化身」とも呼ばれて、敵から畏怖(いふ)されたといいます。

一方で謙信は戦国武将として、かなり特異な存在です。自らの勢力拡大を望むのではなく、目指したのは「乱世の終息、秩序の回復」でした。物事の道理、筋目(すじめ)を重んじ、助けを求めてくる者に理があれば、損得抜きでこれを支援して戦います。そして軍神・毘沙門天を篤く信仰し、妻帯しませんでした。なぜ謙信は、他の戦国武将とは全く異なる道を歩んだのか。今回は謙信の前半生に注目して、人物像を探る記事を紹介します。

謙信とは対照的な野心家の父・為景

謙信は越後(現、新潟県)守護代・長尾為景(ながおためかげ)の3男に生まれています。守護代とは室町幕府が認めた国主である守護の補佐役ですが、この頃は諸国で下位の者が上位の者を凌ぐ下剋上(げこくじょう)が起きており、越後では守護代の為景が力をつけていました。

これを危険とみた守護の上杉房能(うえすぎふさよし)は為景を討とうとしますが、察知した為景が先に房能の館を襲い、房能は自刃。なんと為景は主君を討ってしまったのです。のちの謙信が最も嫌った秩序破壊でした。為景は房能の養子・定実(さだざね)を守護につけ、実権を掌握。為景は相当な戦上手でもあり、その後も諸方の合戦で勝利し勢力を広げます。謙信は、父の戦上手の面を受け継いでいたのでしょう。

なぜ謙信は「毘沙門天の化身」として生きたのか

謙信は7歳の時に、曹洞宗林泉寺(そうとうしゅうりんせんじ)に入ります。謙信の母は為景の側室であり、長尾家の家督は正室の子である長男・晴景(はるかげ)が継いでいました。本来であれば謙信は、そのまま仏門で生きるはずだったのでしょう。林泉寺で謙信は生涯の師となる天室光育(てんしつこういく)と出会い、多くのことを学びます。もともと母親が信心深かったこともあり、謙信もまた修行の中で仏教に傾倒し、また坐禅を通じて「私利私欲」から離れることの大切さを学んだのかもしれません。

とはいえ、学んだことをそのまま生きる上で実践できるかといえば、それは容易ではないでしょう。

父・為景が没すると、一気に反為景の勢力が息を吹き返し、病弱な兄・晴景では治めきれず、謙信は仏門から俗世へと呼び戻されます。そこは仏門とは真逆の、私利私欲にまみれた世界でした。謙信は兄に代わって見事に叛徒を討ち、名将の片りんを見せますが、心中には現実への幻滅や多くの葛藤(かっとう)があったはずです。それをどのように自分の中で受け止めて、生涯を乱世の終息に捧げ、不犯(ふぼん)を通し、毘沙門天の化身として生きる決意を固めていったのか。少年が名将上杉謙信となるまでの歩みについて、和樂webの記事「上杉謙信とは何者だったのか? 乱世に挑んだ越後の龍!【武将ミステリー】」をぜひお読みください。

謙信と将軍足利義輝

さて、記事はいかがでしたでしょうか。謙信が生涯妻を持たず、また毘沙門天の化身として生きる覚悟を固めた理由については、想像をまじえていますが、おそらくこうしたことではなかったかと私なりに考えています。また「乱世の終息、秩序の回復」を生涯のテーマとすることについては、将軍足利義輝(あしかがよしてる)と出会った影響が大きかったでしょう。謙信と義輝の目論見がもし実現していれば、戦国史はまったく変わったものになったはずです。

なお、今回の続きにあたる謙信の後半生については近日、改めて別の記事を紹介します。その前に、次回は「剣豪将軍」こと足利義輝の生涯を追った記事を紹介する予定です。

いただいたサポートは参考資料の購入、取材費にあて、少しでも心に残る記事をお届けできるよう、努力したいと思います。