#先生死ぬかも を呼びかけた訳 【教育政策をNHKで取材し悩んでいた日々】

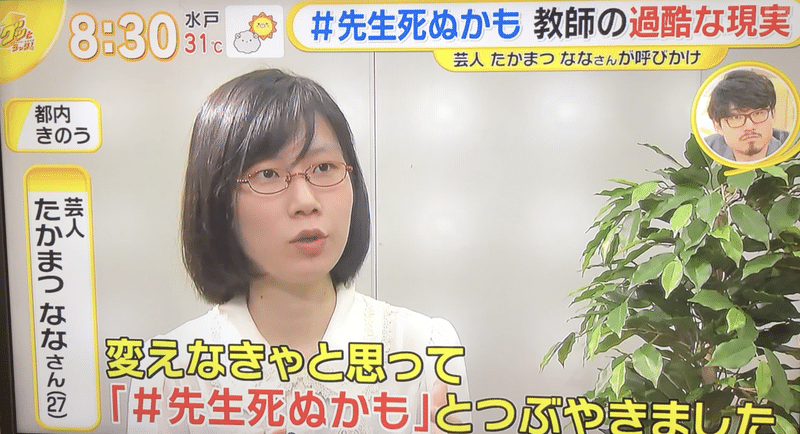

TBSの「グッとラック!」に急遽出演しました。「 #先生死ぬかも 」について取材を受けた。教育界のオピニオンがいないと思っていたので、 NHKを辞めて早々に嬉しいお仕事。私がNHKを辞めた大きな出来事でもあるので、長くなるが書きますので読んでいただきたいです。

NHKの時ずっと取材していた教育政策。中でも教員の働き方・過労死問題については深く取材した。中学校の先生の6割、小学校の先生の3割が過労死ラインを超えて働いている。しかも残業代が0円という過酷すぎる現場。今まで、100人以上の先生に話を聞いてきました。この問題は、私がNHKを辞めようと思い、心が挫かれた大きな理由の1つ。報じたけど、現場を変えられなかったという敗北感がいまだにあります。

NHKでしかできないことの1つに、 NHKの看板を使い、政策を変えるということがあると思う。永田町・霞ヶ関での動きを注視し、しかるべきタイミングで伝え、審議会や国会で世論の関心を高め、報道を見た議員さんに委員会などで質問してもらう。視聴者の方に届け、問題認識を変えるということもできるが、永田町・霞ヶ関でのNHKの影響力は大きく、そこにアプローチするかも大事な仕事だと私は考えていた。新人のディレクターの私がすぐに役に立てる場面は、教育政策だと考えた。出張授業を会社でやっているから、教育現場にはパイプもあるし、教育のトレンドは耳にはいってくるし、専門性をすぐにいかせると思った。

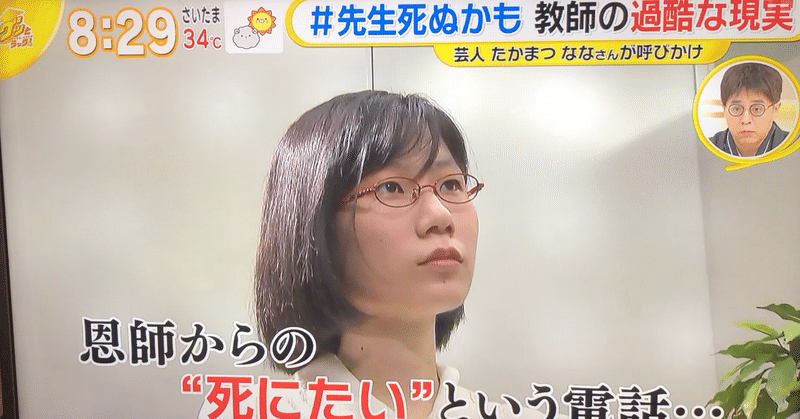

私がこの問題に関心をもったのは、 NHKに入る前のことだった。大学院生の時に、深夜に昔の担任の先生から電話がかかってきた。死にたいという内容だった。なぜ?私はそこから母校を調べた。すると、過労で大変で、他にも辞めていった先生がいた。これは全国的に起きていると知った。そして、今まで私が力を入れていた主権者教育(政治の教育)を学校の先生がやるべきだと思っていたが、もう現場は限界なのかもしれないとまで感じるようになった。

NHKに入って半年後ぐらいだろうか。名古屋に講演会があり、会社の有給休暇を消化。せっかく名古屋に行くのだから、教育学者の内田良さんにお会いしたいと思い取材をお願いすると快く引き受けてくださった。別件の取材だったが、他に今先生がご関心があることを教えてくださいと聞いたら、半世紀ぶりに、教員の働き方の抜本的な法律である給特法の改正が見直されると伺った。そこで私は自分の知識や経験が線となる経験をした。教育の問題のガンは「働き方」にあるのではないかと思い始めた。

NHK内部での話はかけないので、割愛するが、休日も含めずっと本や過去の議事録をよんだり、先生に取材したり、学校にいき、取材メモは気付いたら、100ページをゆうに超えた。数回に渡り、報道した。かなり早いタイミングで伝えたこともあり、民放が後追いしてくれた。どのタイミングで報じるべきかも考え、政治日程の聞き取りなども頑張ってした。

でも、まだまだ声が足りないと思い、過労について正面突破の取材も難しいので、当事者の声があがる仕組みが必要だと考え、 #先生死ぬかも と呟いてくださいと声かけしたら、twitterでトレンド入りをした。教員免許を持つ、あばれる君さんとかお笑い芸人の先輩方もその声に加勢してくださったのだ。だが、そこからが難しかった。NHKの職員という立場上、発起人がNHKの職員であるからとそのことを見送った媒体もあった。でも、twitter経由で当事者の先生を探しやすくなったり、世間にひどさを可視化することができ、世論形成ができた。

文科省も動き、先生の仕事を見直したり、月に45時間以内に残業をおさめようという大臣指針がでたり、一定の成果はあったが、残業代が払われない、先生が増えないという根本的な問題はかわらなかった。結果、変形労働時間制という、見掛け倒しの制度が導入できるようになった。(導入は各自治体で判断)。

悔しくて上司とお酒をのんだけど、1回の報道で世の中かわるなんて思い上がりだ。何回も粘り強く伝えることが大事だとアドバイスをもらった。たしかにそうかもしれない。そこから私はこの問題を生涯をかけてちゃんと伝え続けようと思った。心が折れても提案し続け、報じた。

そのあとメディアの熱は一気にさめた。もう制度上の動きがないからだ。それに教員がブラックであることはもう目新しさがなくなった。その後も採用倍率の低下など問題は山積したにも関わらず、報道量は小さくなり減った。

本来なら、文科省の指針が現場で実現できているか、検証する必要があったが、それは報道が足りなかった。その上にコロナで現場はますます大変になった。学びを止めるなといって、オンライン教育がすすんでいる、すすんでいない、9月入学を導入するか、しないかなど論点整理がおこなわれず、かえって誤解を招くようなものが、どんどん報じられた。あまり効果的な予算配分はされなかった。

そして、NHKを私は辞めた。いろいろあって…。

いろいろありましたが、NHKですごくやりがいを感じたお仕事でもあります。こういうことを信頼できる先輩方に相談しながら、すすめていく経験ができたのは楽しかった。1000万人にみてもらえるのはやはり NHKだからこそできることだとおもうので、貴重な経験をさせてもらいました。

教育 =尾木ママに頼り続けるメディア。教育現場を知り、教育政策に精通し、損得勘定ではなく教育界の未来をみすえた発信力があるオピニオンが必要だと感じていた。じゃあ自分がなろうと。

NHKを辞めると発表し、悶々としていたときに、内田先生から連絡があった。「YouTubeのイベントにでてほしい」。「断る理由がありません」と二つ返事で答え、オンラインイベントに登壇。

世論の作り方というテーマで登壇。その場で、「もう先生たちの働き方は、メディアの旬じゃない。だから、声をあげよう」と伝えた。「今、 #先生死ぬかも とつぶやきましょう」と私はいった。そしたら、すぐにトレンド入りした。1万件を超えるツイートがタイムラインに溢れた。

abema TVがすぐにとりあげてくれた。教育新聞がとりあげてくれた。テレビは難しいかぁと思っていたら、夏休み明け、学校再開というタイミングにあわせて、TBSのグッとラック!が取り上げてくださった。

30分という長尺。かなり深くやっていた。民放のワイドショーってちょっと正直馬鹿にしていたのですが、取材もロケも深くて、最新の政策もおっていてびっくり。思わず教育政策をおっている NHKの先輩におくり、感想を語りあい、これはNHKでもやるべきですよねーともう辞めたのに力説。

この件については、たくさん取材させていただき、NHKや社会で成果をあげきれなかったという自責がすごくあるので、取材など積極的にうけますし、情報の提供もおしみなくしますので、メディアの方はお気軽にご連絡下さい。

長くはないですが、ディレクター経験があり、作り手の気持ちがわかるってかなり強みになると今回思いました。NHKの先輩方からも、教育ネタの相談など、8月に入ってから、けっこう電話がかかってきて、取材先ご紹介したりと、すごく嬉しいです。

社会をよくしたい、教育に関心があるメディアの人は全員どの立場の人であろうが、味方だと勝手に思っています。

教育に関する取材記事も引き続きかいていきます。

過去のものをいくつか紹介します。

● NHKで書いた記事「これ先生の仕事?」

https://www3.nhk.or.jp/…/special/e…/articles/article_01.html

●コロナ禍でも「子どもの学びを止めない!」教育のオンライン化を進める自治体の挑戦

https://news.yahoo.co.jp/articles/c17d587696c77faf930ad4483edf996a8fce2144

NHKに入ってからお断りしていたコメンテーターの仕事なども復活していきたいですね。担当番組の裏番組だったため、でれなくなった番組もありまして…笑。

今後も、あたたかい目で見守っていただけますとありがたいです。かなり落ち着いてきたので、教育現場の取材、9月からより積極的にして参ります。

YouTubeでも伝えていきますので、

引き続きご支援・ご拡散お願いします。

●社会問題を解決するYouTube番組を作りたい!

https://camp-fire.jp/projects/view/229341

おかげさまで85%突破しました!

がんばりますー!

いい番組つくるぞー!!

基本的にすべての記事は無料でご覧いただけます。もし有益だと思っていただけたらサポートいただけますと幸いです。「笑いで世直し」するための活動費(イベント代、取材費等)として大切に使わせていただきます。