それは「短い動画」ではなく「長い写真」という可能性(TikTokとInstagram Reelsについて)

1.フォロワー0で再生数100万回の意味するもの

ちょうど7月の末ころ、TikTokアカウントを作り直しました。なぜか前のアカウントに入れなくて、色々頑張ったのですが、まあ前のアカウントも大した中身はなかったので、この際新しく作り直そうかなと。で、作り直した理由は、その頃僕は仕事でネオワイズ彗星を撮影しに石垣島に行っていて、仕事のかたわら、タイムラプス動画を作成したからです。こういうやつ。

この動画は後からYoutubeに投稿しなおしたものですが、最初に作ったときはTikTokにあげようかなって思ったんです。それほど明確な意図があったわけではなく、ふと思いついて、という感じだったのですが。で、冒頭に書いた通りにアカウントを作り直して、適当に音をつけてアップしてみました。異変に気づいたのは次の日でした。朝起きたらTikTokの通知が大量に来ていました。

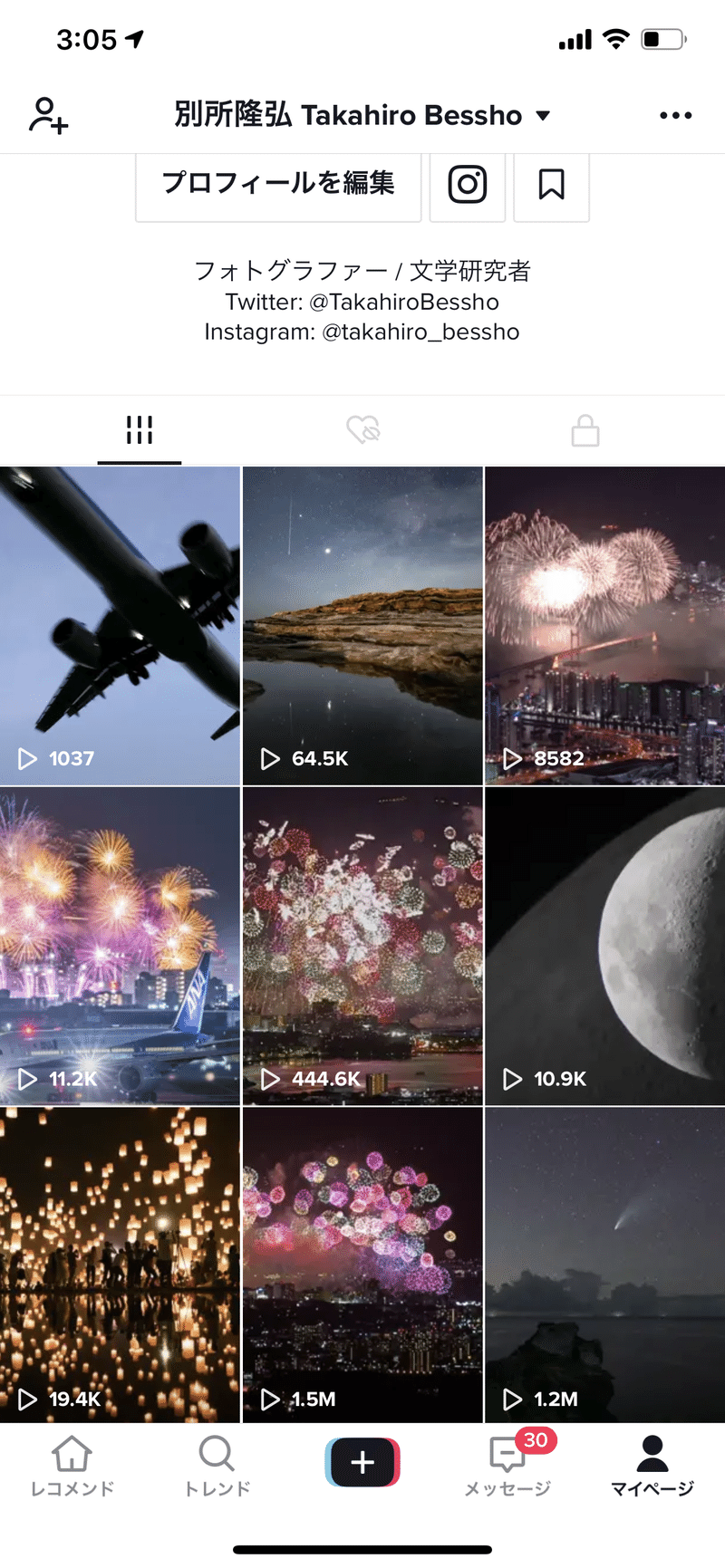

何が起こったかというと、フォロワー0の状態で立ち上げたばかりのネオワイズ彗星の動画が、一晩を経て30万回くらい再生されていたんです。その数は増え続け、最終的には現在120万回くらい。実はその次の日にアップした琵琶湖花火の動画も同じくらい再生されていて、現在150万回再生くらい。下の画像が僕のTikTokのアカウント画面ですが、一番下にあるのが一番古い二本の動画です。今フォロワーは9000人を超えているんですが、この9000人はほぼこの二本の動画を見てフォローしてくださった人たちです。

さて、これには端的に驚きました。というのは、SNSというのは、基本的にはフォロワーの数が多くなければ、よほどのことがない限りコンテンツが拡散するということはないというのが、僕の理解していた「SNS像」だったわけです。でもどうやらTikTokは違うらしい。調べてみると、コンテンツの拡散に関して、TikTokはAIがフィーチャーを決めているようで、僕の最初の二本の動画はどうやらそのAIによる選別にかかったというわけです。

2.Reelsの登場で見えてきたもの

ただ、こんな話は、まあちょっとしたラッキーホームランみたいなものだと自分では思ってたわけです。ところが、ここからまた話は同じような展開を見せるもう1つのファクターが出てきました。なんともタイムリーというか、InstagramがTikTok対抗のサービスReelsを、このタイミングで立ち上げたんです。TikTokのアカウントを作り直して数日後くらいのことでした。ニュースを見ると、完全にTikTokをパクッ、いや、参考にしたサービスだということで、ちょっとここで予感が働きました。もしかして、「根元のところまで似せてくるんじゃないだろうか」と。つまり、先にTikTokに挙げたネオワイズ彗星の動画と花火の動画を、この新しいサービスに投入してみたら、もしかしたら同じような挙動を辿るかもしれない、そんな風に思い、ちょっと試してみたくなったんです。その結果がこれでした。

ネオワイズ彗星の動画こそサービス初日だったせいか30万再生と、TikTokの1/3ほどなのですが、琵琶湖花火の方は本当にTikTokと同じような再生数の伸び方の推移をして、130万回になっています。つまり、予想通りというかなんというか、情報拡散の根っこのところまで、AIによるピックアップというTikTokのやり方をそのまま真似ているようです。しかも拡散する動画の傾向まで似たようなロジックで選んでいる。そうでもないと、せいぜいフォロワー数万の僕の動画が、130万回も再生されるなんていうことは、これまでのインスタグラムの挙動ではあり得ないからです。これが意味するのは、インスタグラム(あるいはFacebook、あるいはザッカーバーグ、あるいはアメリカ)が、徹底的にTikTokをつぶしにかかっているということです。

もちろん全然違う部分もあります。使用感とかユーザーの反応の感触とかはかなり違います。その辺りは詩歩ちゃんのnoteがすごく詳しいのでご参考。

3.IT戦争の最前線

このことから2つのことがわかりました。つまり2020年における映像メディアの覇権は、まさに今この場所をフロントラインとして戦いが行われているのだということ。つまり、約10秒ほどの動画を再生する「場」に、IT業界の巨人たちが、覇権を求めて全ての技術を投入しているということです。

これはもちろん、トランプ大統領によるTikTokやWeChatの排除を目論んだ大統領令と共鳴した事象だと言えます。TikTokとは、単に若い人がよくわからない動画を踊っているおバカなメディアなんかではないんです。これは、SNSというメディアによってグループ化された世代を、丸ごと「どの集団(あるいは国)が総取りするか」という、極めて深刻な情報戦争の場であるということなんです。

ちょっと脱線しますが、穿った見方をするならば、Appleによるフォートナイトの排除も、同じ土俵の戦いと考えてもいいかもしれません。フォートナイトもまた、中国のテンセントが大株主であるEpic Gamesが作っているゲームだからです。SNSと並んで、ゲームの持つポータル的な魅力については、メタバースという領域における次世代の世界構築の要の1つとなりうるからです。詳しくは以下の記事をぜひ。

SNSやゲームは、その世代を丸ごと取り込むことのできるメディアとして巨大IT企業や各国が狙っているというのは、20年代の中心的な課題の1つになるはずです。

話を戻しましょう。アメリカはこれまで、比較的この戦いを優位に進めてきました。僕のような40代以降のおっさん達が使うFacebook、30代前後が大好きなTwitter、20代の心を掴んだInstagram。ここまでの世代を、アメリカ企業は総取りしてきたわけです。それは、この集団の挙動や情報を丸ごと刈り取れる場を、アメリカ企業及びアメリカという国家が首根っこ全部捕まえてしまったことを意味します。でもそのアメリカがミスったのが、10代への侵攻です。10代の若者達が熱狂するTikTokは、中国企業のバイトダンスが作ったものでした。最も熱烈なITネイティブ、SNSネイティブの世代を、このままでは中国企業及び中国という国家に奪われてしまう。それはとりも直さず、次の世代への情報発信の窓口と、そしてその情報を刈り取るバックドアを中国が手にするようなものです。

だから、トランプ大統領が政治を使い、マイクロソフトが経済を使い、そしてインスタグラムが主戦場であるITという場で技術力を行使して、TikTokを潰しに来ている。そのような存在は、もはや「子どもたちが踊るくだらないSNS」とは絶対に言えないものです。20年代前半のIT覇権戦争は、アメリカと中国という国家間で繰り広げられている経済戦争の主戦場の一つだということです。

4.それは「短い動画(ショートムービー)」なのか

ここまでで、20年代前半はショートムービーが主戦場になることが予想される経緯をまとめてみましたが、ここからの話がようやく今日書きたかったことです。ここまで読んでくださった方は、Youtubeの存在を忘れていないか?と思われるかもしれません。Youtubeもショートムービーだろうと。確かにそうなんですが、実は僕は、Youtubeと比べて、TikTokやReelsといった本当に短い動画は、その形態こそ似ているだけで、本質的には全然違うものではないかと思ってるんです。

ショートムービーというから「動画」のカテゴリーにあるように見えるし、実際はそれは確かに動いている映像ではあるんですが、TikTokもReelsも、実は写真の範疇と考える方がしっくり来ると思っています。つまり「長い写真」とでも言える存在。そのようなものであると考えると、TikTokやReelsという場は、写真の持つ瞬間的かつ象徴的な要素と、動画の持っている時間と空間への継続的な支配性とが融合する場所であると考えています。(おそらくAppleが数年前に搭載したLive Photoは、この場所を狙ったものだったはずです。あまり上手くいきませんでしたが)。

TikTokはYoutubeへの対抗のために長いムービーも投稿できるように舵を切っていますが、やはりいつもトップに上がってくるのは15秒前後の極めて短い動画です。見るのに一呼吸しかいらないもの。それはつまり、動画一本で一つの印象だけしか形作らないということを意味しています。見ている人間へ与えるそのような瞬間的かつ限定的な効果の与え方は、極めて写真的だと言えます。

例えばこれが長い動画、数分を超えてくるものだと、起承転結をはじめとするような「見せるための展開」を必要とします。カット割が入ってきて、視点の変更が要求されます。そのような「長い動画」は、どちらかというと映画へと帰結するような、極めて物語性の強い、作るのが大変なコンテンツになります。Youtubeというメディアが大変な理由は、つまり、コンテンツを作るのに膨大なリソースが必要となる点です。映画ほどではないにせよ、トップのYoutubeクリエイターたちは、100万再生の動画が出るようになるまで、血の滲むような努力を繰り返してきたはずです。そしてそれが達成されれば、今度はそれを維持するためにさらなる努力とリソースが必要になってくる。それはいわばコンテンツ制作の無間地獄と言えます。個人プレーヤーが今から新しく参入するのも極めて難しい。そのようなメディアは、もはやある種の「成熟期」を迎えたと考える方が良いでしょう。そうなると、新聞や本といった古典的メディアの立ち位置に近くなります。

それに比して、TikTokやReelsは、今のところ数十万再生を出すのは比較的簡単です。もちろん、今まで何一つコンテンツを作ったことがない人にとっては大変かもしれませんが、少なくとも、何らかのコンテンツを作ったことがある人にとっては、対応が楽なメディアです。

そして、これが大事なんですが、おそらくはTikTokやReelsというメディアは、写真家にとっては新たに挑戦するのに、極めてリスクが低く、そしてリターンが大きい場所になる可能性があります。それは一番上で書いた僕の最初の経緯を見て貰えば予想がつくでしょう。僕ら写真家は、その撮影の過程において、人を惹きつけるような数秒程度の映像素材を作るための材料を、ほとんど無限に近いほど持っているからです。

ネオワイズ彗星だとか、あるいはちょうど数日前に極大を迎えたペルセウス座流星群のような、何時間もの間、同じ間隔で同じ設定で何百枚何千枚も撮影するような被写体の場合、動画に仕立て上げることができるだけの超高画質なオフカットが山のように残っています。それをつなぎ合わせてしまえば一本の動画は副産物のように出来上がるというわけです。

あるいは花火撮影を写真でする一方、横にもう一台のカメラを置いて動画も同時に撮っておけば、後の編集で総集編のようなものを作るのは実に簡単です。複雑なカット割が不要な短さなので、動画であっても写真のロジックに似た発想で映像を見せることができます。

このように考えると、TikTokやReelsで展開される「ショートムービー」は、むしろ「写真の延長線上」にあると考えて対応した方が良いのではないか、というふうに思ったわけです。特に写真メインの人にとっては。

5.「長い写真」と言い換えることによって何が生まれるのか

さて、TikTokやReelsがそういう美味しいものだとするなら、一人でやれば良いじゃないか?と思われる方がいるかもしれません。でも、こういう物事はいつだってそうなんですが、一人でやっていても限界があります。「そこ」は、最初からあったにもかかわらず、不可視化されていた領域だからです。その領域に「名付け」を与えることで、透明だった場所は受肉します。そしてそこが多くの人によって「そのようなもの」として認識されることで、空間は無限に広がる可能性をようやく持ち始める。だからこそ、多くの人にも参加して欲しいなと思うんです。

今回の場合、僕は10秒程度のショートムービーに対して「長い写真」という観点を提供しました。つまり、ここは動画メインの人たちがこれまで通り表現できる動画のフィールドであると同時に、写真家にとっては、その「長い動画」のトンマナとは競合しない形で自己の表現を流通する場所が出来上がる可能性があるわけです。大事なのは、「場を多層化」することです。同じ空間に、違う名前を持ったレイヤーを書き込むことなんです。競合して奪うのではなく、新しい言葉を使って、新しく意味づけされた、新しい「場」を作り出す。

そして、そのように意味づけした「場」は、少人数だけが入ってきても意味がない。可能性に気づいた先行の数人、数十人、数百人が「場」を作って、大きな可能性がある空間へと広げていって初めて、次へとまた繋がっていくような一つの流れが出来上がるんです。

最後はいつもの話になるんですが、この世界は言葉によって出来上がります。言明されないものは、存在していないものです。逆に言えば、言明されればそこには新たな「存在」が生まれます。面白いことにそれまで存在していても、「名付けられていないもの」は見えていないということが、往々にしてあります。そして今の段階において、TikTokやReelsが「写真の展開できる場所」であることに気づいている人は、まだそれほど多いようには見えません。だからこそ言語化し、それに形を与え、道を作りたい。それが今日の記事を書いた理由でした。

ぜひ皆さんも、「若い子が踊っているだけのくだらないメディア」と思わず、ちょっと試して見てください。で、よかったら僕のTiktokとかReelsとかフォローしてくださいね。

@takahirobessho Neowise (C2020F3) timelapse movie. ネオワイズ彗星の90分を10秒のタイムラプスにしました。次は5000年後。#ネオワイズ彗星 #neowise #neowise2020 #c2020

♬ スパークル ~君の名は~ (Piano Ver.) - ring of piano

記事を気に入っていただけたら、写真見ていただけると嬉しいです。 https://www.instagram.com/takahiro_bessho/?hl=ja