SNS時代における「物語」の意味

前回、前々回の記事の中で、コモディティ化するSNSにおける表現について書きました。その中で、そのような事態がさらに進展することが予見される20年代においては、物語が重要であるという結論を書きました。

最後の方で「how化できない視線として「物語」が存在する」と書いたんですが、具体的にはそれは一体どんな物語なのかは書けていませんでした。今回は、20年代のSNS空間における「物語」とはなんなのかを考察します。結論は一言でまとめられるんですが、「創発的なコミュニケーションを内包した物語”群”」を作り出すこと、というふうになるだろうと思います。

1. Whatの果て、howの先にあるものとしてのwhy

今回の一連の記事には、自分でも追い切れないくらいのたくさんのコメントをいただいたのですが、その中でいくつか言及していたいたことは、whyの重要性でした。目新しさに駆り立てられたwhatではなく、また、すぐに模倣され消費されてしまうhowでもなく、その表現をなぜしたいと思ったのか、そもそもの「動機」に当たる部分であるwhyを表現の中に落とし込むこと、それが目に見える形に可視化できていることが重要なんだと。僕も同じように思います。

おそらく前回の記事をたくさんの人に読んでもらった原因の一つは、マンガサービス「アル」の代表であるけんすうさんが言及してくださったからなんですが、そのコメントでこんなふうに書いてもらってます。

まさに。だからこそクリエーターの物語やプロセスが必要なんだ、そこを支援するのがクリエーターを増やす一員になるのだ、というのがここ数年の僕のテーマだったりします。https://t.co/VncQejDLHS

— けんすう@作業配信を流行らせたい (@kensuu) January 4, 2021

言葉は違うんですが、けんすうさんがいう「プロセス」というのは、まさにwhyの可視化の手続きだと思うんです。源泉であるwhyという動機こそが重要だからこそ、その「過程」が形になることにみんな興味を覚えるし、それが次のエコノミーを作る可能性がある。こうした「過程」の持つ可能性を、けんすうさんは「プロセスエコノミー」と提唱されてて、クリエイターの作業風景を中継する『00:00 Studio』を立ち上げられたわけです。

その詳しい話は、プロセスエコノミーについて書かれた以下の記事をぜひご覧ください。20年代を考えるに当たって、すごく参考になります。

この記事の中でけんすうさんは「アウトプットの差がなくなったことで、価値を出すならプロセス、という感じになっているのではないか」と書かれているんですが、まさにクリエイターのアウトプットを殺したのはコモディティ化であり、ではその中で生きるためにはどうすればいいかというと、アウトプットの「前」のところにしかないという発想です。まさにコロンブスの卵ですね、感動しました。

さて、物語文脈に話を戻します。今回は、物語におけるプロセスを駆動させる源泉であるwhyがなぜ重要なのかを改めて考えてみたいなと。それは二つの方向性においてなんだと思います。1つ目は、受け手との間に「パーソナルな関係」を生み出すからです。

2.「物語とはパーソナルなものである」

多くの作家が似たようなことを語っているので、もはや誰を引用したらいいかわからないのですが、物語とはそもそもが本来個人的なものであるはずなんです。自分の物語であれ、他者の物語であれ、物語とは誰かが生きたその「histoire = 歴史(そして物語とも訳せます)」であるからこそ、人は共感を覚えることができる。その物語の中で描かれた人物の選択や感情のどこかに、自分の人生の一部が投影可能なんです。だからこそ、とても個人的な共感を物語は引き起こすのだし、時に自分の人生の羅針盤になりうるような可能性を持つわけです。

でも例えばここで、「桃太郎」のような物語を例にとってみましょう。長い時間をかけて口承の中で培われていった民話であり、一種の「神話」でもある「桃太郎」のストーリー。あの物語に対して、僕らはなんらかの共感を抱けるかというと、ちょっと難しい気がします。その理由は、桃太郎の物語からは桃太郎の感情や、犬猿雉をおともに選んだその選択の理由など、本来物語をパーソナルなものとして起動するための因子が欠落しているからです。ここにはものすごく長い議論が必要なので端折ってしまいますが、桃太郎の物語は、寓話であり、象徴化された「鋳型」であり、料理で言うところの材料みたいなものです。これもまた難しい用語ですが、桃太郎は「貴種流離譚」と呼ばれる物語原型の一つなんだろうなと。

貴種流離譚(きしゅりゅうりたん)とは、物語の類型の一種であり、折口学の用語の一つ。若い神や英雄が他郷をさまよいながら試練を克服した結果、尊い存在となるとする説話の一類型[1]。貴種漂流譚(きしゅひょうりゅうたん)とも。折口信夫が一連の「日本文学の発生」をめぐる論考のなかで、日本における物語文学(小説)の原型として論じた概念である。その説くところは時期によって細部が異なるが、基本的には「幼神の流浪」をその中核に据える。

(Wiki 「貴種流離譚」より https://ja.wikipedia.org/wiki/貴種流離譚 )

どんな美味しい料理だって、原材料を食べさせられたらちょっと辛いのに似て、桃太郎の物語に僕たちは自分を投影することは難しい。そもそも桃から生まれてますしね、人間なのかどうかも怪しい。ところが、例えばこの物語を少し拡張して、「鬼」の視点を導入するとどうなるのか。例えば数年前、こんなコピーと画像が世間を席巻しましたよね。覚えている方もいらっしゃるかもしれません。

「ボクのお父さんは、桃太郎というやつに殺されました」という衝撃的なコピーと、涙を流す赤鬼の子どもの絵は、当時かなり話題を呼びました。この作品の評価や議論自体は別にして、問題は、「赤鬼の子ども」という、桃太郎の物語では余白も余白、極めてマージナルな場所にいる見えない存在について目線を注いだ結果、多くの人がこのストーリーを賛否どちらにせよ「我がこと」として捉えたという現象こそが、物語の持つ力です。桃太郎という原材料のような物語の中に、人がパーソナルな関係を切り結ぶことのできる要素を見出すことによって、ものの見事に「物語」が起動した例と言えるでしょう。

つまりこの物語は、作者のwhyが受け手のwhyを触発して、広範な共感を得たのです。作者のコメントにはこんな文章が書かれていました。

ある人にとってしあわせと感じることでも、別の人からみればそう思えないことがあります。反対の立場に立ってみたら。ちょっと長いスパンで考えてみたら。別の時代だったら。どの視点でその対象を捉えるかによって、しあわせは変わるものだと考えました。(中略)「しあわせってなんだろう?」と二人で考えた経験が、次に生かされるよう頑張っていきたいと思います。

(2013年度 新聞広告クリエーティブコンテストより)

「桃太郎」という、ほとんど触りようのないほどの物語の中で、桃太郎の引き立て役の咬ませ犬として出て来るだけの赤鬼に目線を向け、「しあわせってなんだろう?」という問い、すなわちwhyを発したことが、多くの人の心を刺激したというわけです。

おそらく2020年代のSNSにおいて大事なのは、この発想で物語を作っていくことなんだろうと思うのです。そして誤解してはいけないのは、例えばこれをみて「よっしゃ、青鬼で物語を作ったろ、バズるやろ!」みたいな発想をしてしまうと、再び表現のコモディティへと突き進んでしまうということです。そのような発想は、そもそものwhyを中抜きにして、whatとhowだけを繰り返してしまうようなことだからです。

3. 物語は「網の目」を作り出す

もう一つの大事な点は、すでに上で話したことに含意されているんですが、whyを核心に据えた物語として表現が作られると、その表現は単なるコモディティの濁流とはならず、その表現を作った人間と、それを受け取った人間の間に、ある種のコミュニケーションが発生すると言うことなんです。物語が単純にwhatやhowで模倣されてしまうときに引き起こされるコモディティ化とは、まさに逆のベクトルです。

もちろんこれは、普通の意味での「対話」ではありません。なんらかの表現が放たれる時、それは無数の他者に対して一方向的に伝わっていくので、厳密にはコミュニケーションが通常含意する双方向性は持ち得ない。それでも、whyが核心にある物語、それは一番最初に引用した「how化できない視線として「物語」」でもあるんですが、それを受け取る人間は、「赤鬼の子どもの物語」を受け取った人たちが、我が事としてそれらを引き受け、賛否両論どちらにせよ、自分の物語を語り始めたのに似た、創発的なコミュニケーションの形を作り出す可能性があるんです。コモディティとしての表現が、SNSにおいて最適化された「いいね!」と言うリアクションを引き起こす存在だとするならば、whyを核心においた「物語としての表現」は、単なる「いいね!」を超えて、受け手にもまた「why」がやどり、自分自身でも何かを語りたくなってしまうような創発的で双発的な、コミュニケーションを内在する物語になりうるんです。

それを俯瞰的な視点で見ると、ある一つの物語を核として生まれる、「物語群」の形を成すんだろうなと。そして実はこのような形の「物語群」は、古くから現代に至るまで、物語と言われるものの核心的な強さとして、意識的無意識的に必要とされてきたことでした。例えば5年ほど前の学生たちに「君たちの小さい頃のヒーローは?」と聞いてみたことがあったんですが、その時は「アンパンマン」を多くの学生たちが挙げていました。例えば僕の時代なら「仮面ライダー」かもしれませんし、今の子供達なら「竈門炭治郎」と言うのかもしれません。そう、「鬼滅の刃」をみてもわかるように、whyが核心にある物語は、人の中のwhyを動かし、巨大な「物語群」を作り出します。中学生の時にやなせたかしのインタビューを見て感動した学生が、大学のプレゼンで語った学生がいたように。あるいは去年末から今年にかけて、日本全国で煉獄さんの物語を「我が事」のように多くの人が語ったように。SNS時代において、一方において表現はコモディティ化され、一瞬で消費され尽くす世界が来ても、核心に考え抜かれたwhyが宿る物語の強さは何一つ変わっていない。

もちろん、誰もが「鬼滅の刃」を書けるわけではないし、アンパンマンを作り出すことはできない。誰もが偉大な作家になれるわけではないんです。と言うよりも、「成功した物語を目指す」という発想は、まさにwhatやhowの形を最適化して目指すという、「コモディティ化」の最たる形です。そうではなく、良い物語が常にそうであるように、それを受け取った僕たちが、次にまた自分のwhyを繋いでいくこと。そしてそのwhyから生まれるwhatとhowというふうに表現のステップを一歩一歩踏んでいくことが、「物語が大事である」ということの、真の意味ではないかと思っているわけです。

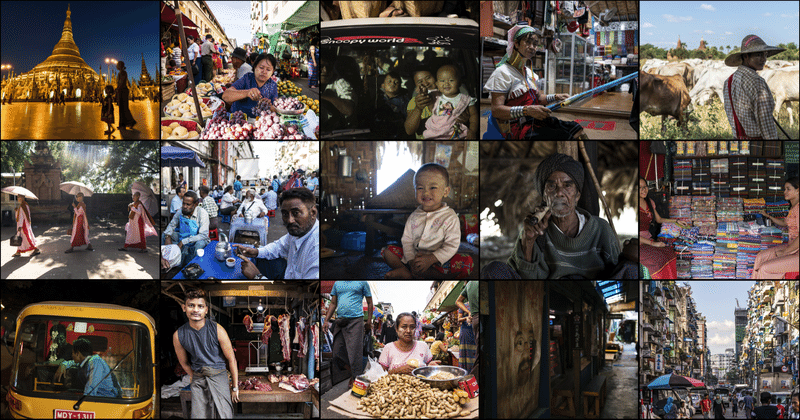

記事を気に入っていただけたら、写真見ていただけると嬉しいです。 https://www.instagram.com/takahiro_bessho/?hl=ja