意味記憶障害の評価について(他症状との鑑別)

2日ぶりです。意味記憶障害の評価についてをまとめています。

今回は他の認知機能障害との鑑別です。どんな点に留意すれば鑑別が出来るのか、大変わかりやすく勉強になりました。

いつもと同じく

「意味記憶の評価法」 坂井麻里子 西川隆 臨床精神医学 第44回増刊号:237-243,2015

からまとめていきたいと思います。

” ”部は引用です。

それでは行きましょう!

意味記憶障害と他の認知機能障害との鑑別

”意味記憶障害は多感覚様式知識の障害であるため、他の感覚、つまり言語や視覚様式以外の知識を確認すれば、失語、失行や失認との鑑別は可能である。”

今回は鑑別ということで具体的にどのようなことを注意してみていくかですね。前回まとめた記事でも書きましたが、意味記憶障害はその語に関する知識、概念が失われてしまいます。なので”知らない”状態ですね。

対して、他の失語、失行などは一つの感覚を通した際に、その感覚では分からないということになります。

例えば、失語症の方は名前は答えられないけど、リンゴをみて”リンゴ”であることはわかっています。あの赤くて、甘くて、秋になる果物といった「知識」に相当する部分は保たれています。ただ言えない(言葉にたどり着かない)だけですね。

失行も同じようにそのものを使えはしないけど、なんであるかはわかっていますね。この「使えない」という部分だけ切り取ると、例えば金づちをうまく使えないとき、「あれ?金づちわかっていないかな?」となるかもしれませんが、そういう時は名前を訪ねた際に言えていたらそのものがなんであるかはわかっているということになりますね。

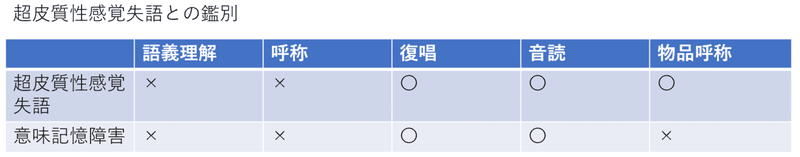

超皮質性感覚失語との比較

※論文より引用して作成

これは実際には似ていますね。超皮質性感覚失語も語義理解が低下しているにも関わらず、復唱は出来ますね。これは意味を介さずに(理解しないままに)復唱しているとのことです。

例えば、僕たちも外国に行ったとき、単語に関する知識はないにしても、単語をゆっくり言ってもらったら復唱は出来ますよね。ただ、そこに意味は伴っておらず、ただ聞こえた音を繰り返したのみとなります。そういう意味では超皮質性感覚失語と意味記憶障害は似ていると言えば似ていますね。ただ異なるのが、物品の使用が出来るかできないかの違いですね。

超皮質性感覚失語は名前を答えられなくとも、それは言語の処理過程の問題であるので、その語に対する知識は保たれています。だから言えなくとも、物は使えます。

意味記憶障害の場合はその語に関する記憶が抜け落ちてしまっているので、使用法もわかりません。そういったように、どの様式を使ってもに認識が難しいところですね。

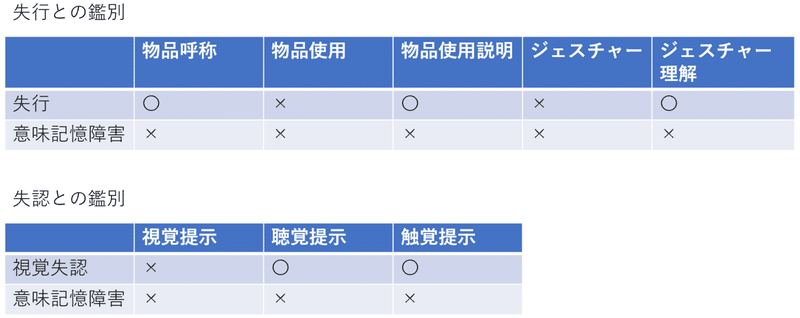

失行・失認との鑑別

※論文より引用して作成

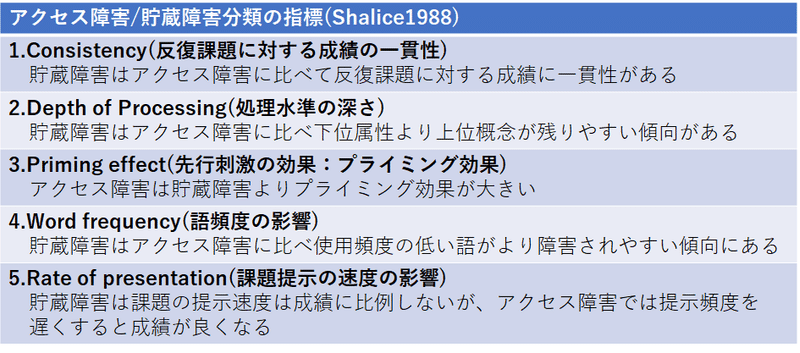

”つまり、意味記憶そのものが消失しているのか、あるいは残存していてもそれにアクセスする過程が障害されているのかという病態に関する問題である。”

”意味性認知症の初期の段階であれば、語の意味記憶障害はアクセスの段階であり、進行するにつれ貯蔵の障害を呈するようになる”

同様に失行や失認についても上記のようなことが言えます。失行は言えるし説明もできるけど使えない、視覚失認は見ただけでは分からないけど、触ったり、音を聞いたりすれば分かるということですね。これらも語の概念、知識が保たれているかどうかが反応の根底にはありますね。

※論文より引用

これは論文の中に載っていた図です。もとは『神経心理学領域における意味記憶研究の動向.高次脳機能研究23:99-106,2003』から引用されたとのことでした。

これらをみながら評価すると今の段階がどの程度なのかが分かるかと思います。僕自身何度も振り返ってみたいと思います。

まとめ

評価の基本としては

・あらゆる感覚様式で評価すること。

そして、それにより

・意味記憶そのものが消失しているか(貯蔵のものか)、アクセスの問題なのかを把握すること

かと思います。

意味記憶障害、意味性認知症の方と接する機会があった場合にはこの辺を抑えたうえで評価したいものですね。

はい、今回はここまでで終わりたいと思います。

ここまでで終わりたいと思います。

意味記憶障害については今回で終了です。

また学んだことをまとめていきたいと思います。

是非また読んで頂ければと思います。

では失礼しまーす!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?